トピックス

ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、

最新情報をお知らせしています。

2025年11月8日

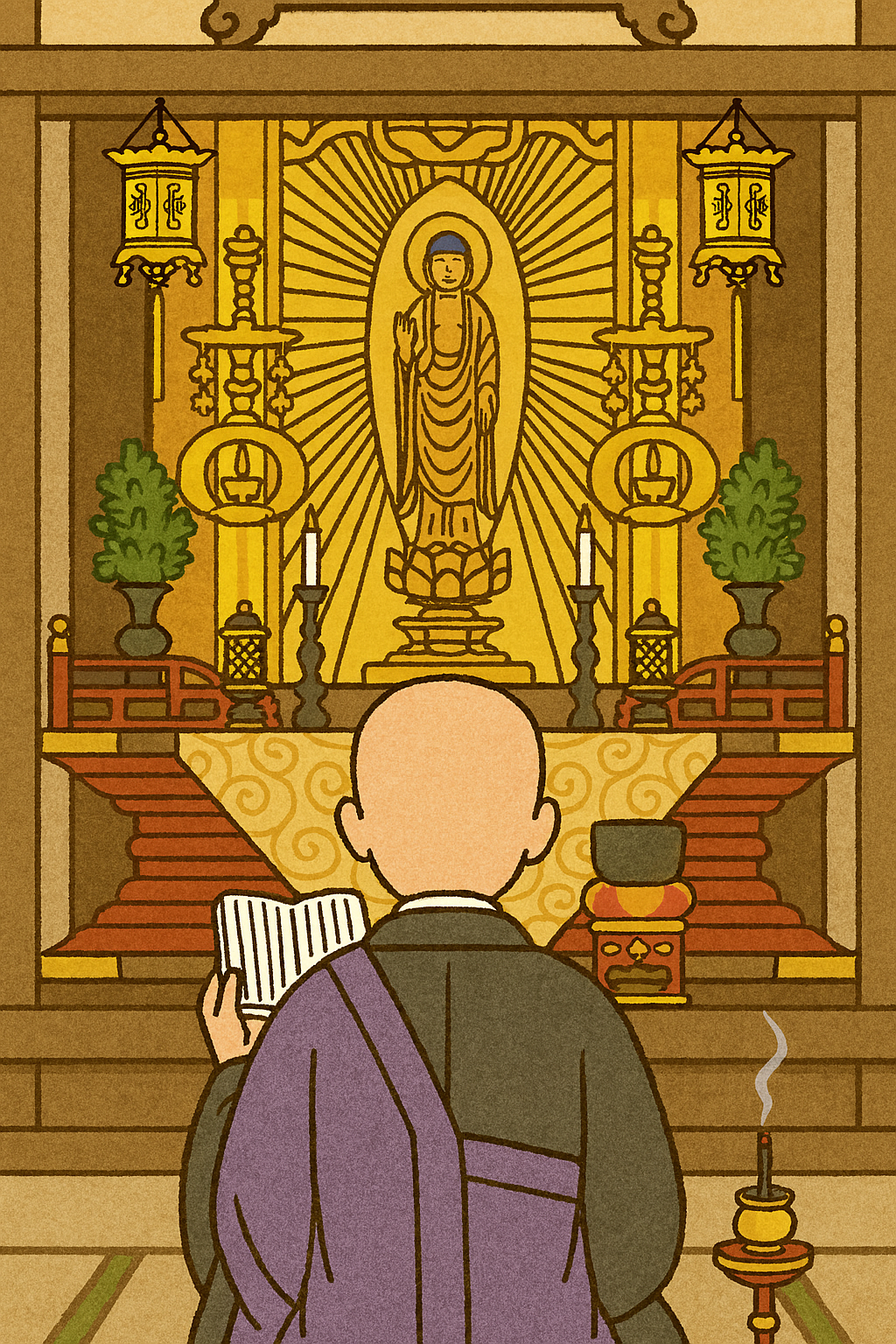

仏説阿弥陀経とは?意味をわかりやすく解説!日常生活でのお勤め方

「仏説阿弥陀経」というお経の名前は聞いたことがあるけれど、一体どんな意味があるのだろう?日常生活でどのように活かせるのだろうか? この記事では、仏説阿弥陀経の原文と現代語訳を通して、その意味を分かりやすく解説します。さらに、日常生活でお勤めする方法や、浄土真宗における位置づけもご紹介。仏説阿弥陀経を通して、あなたの心が穏やかになり、日々の生活がより豊かになるためのお手伝いをします。

1. 仏説阿弥陀経とは?基本情報をわかりやすく解説

この記事を読みに来てくださったあなたは、「仏説阿弥陀経」という言葉に触れ、その意味や、日常生活でどのように活かせるのかを知りたいと思っているのではないでしょうか。仏説阿弥陀経は、私たちに仏教の深い教えと、心の平安をもたらすための具体的な方法を示してくれる貴重な経典です。

このセクションでは、まず仏説阿弥陀経がどのような経典なのか、その歴史や成り立ち、そして登場する主要な人物について、分かりやすく解説していきます。この基本情報を押さえることで、続くセクションでより深く経典の内容を理解するための土台となるでしょう。

仏説阿弥陀経の歴史と成り立ち

仏説阿弥陀経は、今から約2000年前に、インドで成立したとされるお経です。紀元後1世紀から2世紀頃に、大乗仏教の教えを広める過程でまとめられたと考えられています。当時のインドでは、人々が厳しい現実の中で苦しみを感じており、そのような人々を救済したいという願いから、阿弥陀仏の慈悲の教えが説かれるようになりました。

「仏説」とは「お釈迦様が説かれた」という意味ですが、仏説阿弥陀経は、お釈迦様ご自身が直接説いたというよりは、お釈迦様の教えを受け継いだ弟子たちが、お釈迦様の意図を汲んで編纂したと考えられています。経典の冒頭にある「如是我聞(にょぜがもん)」という言葉は、「私がこのように聞いた」という意味で、お釈迦様の教えを忠実に伝えようとする姿勢を表しています。

仏説阿弥陀経の主な登場人物

仏説阿弥陀経には、いくつかの重要な人物が登場し、物語を紡いでいきます。それぞれの役割を知ることで、経典のメッセージがより深く理解できるでしょう。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 釈迦如来 | 経典の説法者であり、私たちに仏の教えを説き示します。「如是我聞」と語り始める中心人物です。 |

| 阿弥陀仏 | 西方にある極楽浄土という、一切の苦しみのない清らかな世界におられる仏様です。一切衆生を救済しようという強い願い(本願)を持っておられます。 |

| 舎利弗 | お釈迦様の十大弟子の一人で、智慧(ちえ)に最も優れた人物として知られています。経典の中で、阿弥陀仏の功徳や極楽浄土の素晴らしさについて、お釈迦様から教えを受ける中心的な聞き手となります。 |

| 阿難 | お釈迦様の身近な弟子であり、お釈迦様の言葉を記憶し、後世に伝える役割を担ったとされています。経典の終わりで、お釈迦様から教えを受けた内容を復唱する場面があります。 |

これらの登場人物たちのやり取りを通して、阿弥陀仏の救済の教えや、極楽浄土の美しさ、そしてそこへ往生するための方法が説き明かされていきます。

2. 仏説阿弥陀経の現代語訳:原文との比較

仏説阿弥陀経は、古代中国で翻訳された漢文のお経であるため、現代の私たちにとっては馴染みの薄い言葉遣いや表現が多く含まれています。そのため、原文のまま読むと、その深い教えや美しい情景を理解するのが難しいと感じるかもしれません。そこで、このセクションでは、仏説阿弥陀経の原文(漢文)と現代語訳を比較しながら、経典が伝えようとしているメッセージを、より深く、そして分かりやすく紐解いていきましょう。

原文(漢文)と現代語訳の違い

仏説阿弥陀経の原文は、サンスクリット語から漢文に翻訳されたものです。そのため、文字通りに訳しただけでは、当時の文化や思想背景を知らない現代人には意味が伝わりにくいことがあります。例えば、漢文特有の表現や、仏教特有の専門用語がそのまま使われている場合、その意味を正確に理解するのは容易ではありません。

現代語訳は、こうした原文の難しさを解消し、現代の私たちが経典の内容をスムーズに理解できるように、言葉を選び直したものです。単に単語を置き換えるだけでなく、経典が伝えたい本質的な意味や、その背景にある教えを汲み取り、現代の言葉で分かりやすく表現しています。現代語訳を読むことで、原文が持つ荘厳さや深い慈悲の心を感じ取りやすくなるのです。

各句の意味を分かりやすく解説

仏説阿弥陀経は、阿弥陀仏の慈悲の深さ、そしてその阿弥陀仏が建てられた「四十八の大願」によって、誰もが往生できる極楽浄土の素晴らしさを説いています。ここでは、経典の主要な部分を抜き出し、その一文一文(句)を丁寧に解説していきます。

「無量寿(むりょうじゅ)、無量光(むりょうこう)、無辺光(むへんこう)、無碍光(むげこう)、浄光(じょうこう)、現光(げんこう)、 青光(せいこう)、不思議光(ふしぎこう)、難思光(なんじこう)、超日月光(ちょうにちがっこう)」

これは阿弥陀仏の十方の仏からも讃えられる尊いお名前(光明の名)を表しています。これらの光は、単なる物理的な光ではなく、阿弥陀仏の智慧と慈悲の光であり、この光によって一切の闇(煩悩や無明)が照らし出され、衆生は救済されるのです。その光は「無量(限りがない)」であり、どこへでも届く「無辺」「無碍」なものです。

「諸仏(しょぶつ) 如来(にょらい) 応供(おうぐ)、正遍知(しょうへんち)、明行満(みょうぎょうまん)、善逝(ぜんぜい)、世間解(せけんげ)、無上士(むじょうし)、調御丈夫(じょうごじょうぶ)、天人師(てんにんし)、仏(ぶつ)、世尊(せそん)。」

これらは、仏陀(悟りを開いた方)としての阿弥陀仏の様々な尊称です。「如来」は真理から来た者、「応供」は尊敬を受けるにふさわしい方、「正遍知」は全てを正しく見通す智慧を持つ方、といった意味合いが含まれます。これらの尊称は、阿弥陀仏がいかに偉大で、全ての衆生を救済する力を持っておられるかを示しています。

「世尊、阿弥陀仏、彼(か)の土(ど)に在(ましま)して、諸(もろもろ)の衆生(しゅじょう)を度(わた)したまう。」

これは、阿弥陀仏が極楽浄土におられ、そこからあらゆる衆生を苦しみから救い、悟りへと導いてくださる、ということを表しています。阿弥陀仏の救済は、一方的なものではなく、私たち衆生が「度される」ことを願っておられるのです。

「世尊、阿弥陀仏、その名(な)号(ごう)を聞(き)きて、信心(しんじん)を生(しょう)じ、乃至(ないし)、十念(じゅうねん)に、至(し)らん。皆(みな)、往生(おうじょう)を得(う)んと。是(こ)の故(ゆえ)に、名(な)づけて阿弥陀(あみだ)と曰(い)う。」

この部分は、仏説阿弥陀経の中でも特に重要な箇所です。阿弥陀仏の名号(「南無阿弥陀仏」)を聞き、阿弥陀仏の本願を信じ、たとえわずか十回称える(十念)だけでも、極楽浄土へ往生することができる、と説かれています。この「十念往生」の教えこそが、阿弥陀仏の限りない慈悲の現れであり、だからこそ阿弥陀仏と名づけられたのです。

このように、各句の意味を丁寧に読み解くことで、仏説阿弥陀経が説く阿弥陀仏の救済の広大さ、そして私たちがどのようにすればその救済を受け取ることができるのかが、より具体的に理解できるようになります。

| 原文(抜粋)

| 無量寿、無量光、無碍光、浄光、現光、 青光、不思議光、難思光、超日月光 | 無量の命、無限の光、遮ることのない光、清らかな光、現れる光、静かな光、不思議な光、思いもよらない光、太陽や月よりも明るい光 | 阿弥陀仏の十方の仏から讃えられる尊いお名前(光明の名)を表します。これらの光は、阿弥陀仏の智慧と慈悲の光であり、衆生を救済する力があることを示しています。 |

3. 仏説阿弥陀経を日常生活で活かす方法

ここからは、仏説阿弥陀経の教えを、日々の生活にどのように取り入れ、実践していくかに焦点を当てていきます。「お勤めを始めたいけれど、何から始めれば良いかわからない」「仏教の教えを生活に活かしたい」と考えている方にとって、具体的なヒントとなるでしょう。ここでは、朝夕のお勤めの実践方法、仏説阿弥陀経を唱えることのメリット、そして日常生活での具体的な実践例を解説していきます。

朝夕のお勤めの実践方法

仏説阿弥陀経を日々の生活でお勤めするための具体的な手順や、読経の仕方、礼拝の作法などを丁寧に解説します。お勤めは、仏様への感謝の気持ちを表し、教えを心に刻むための大切な時間です。

- 準備: 静かで清潔な場所を選び、仏壇があればその前で、なければ静かな部屋に座ります。身を清め、心を落ち着かせましょう。

- 読経: 経本(仏説阿弥陀経)を用意し、ゆっくりと丁寧な声で読み上げます。声に出すことが難しい場合は、心の中で唱えても構いません。

- 礼拝: 読経の後、仏様に対して合掌し、感謝の念を捧げます。宗派によって作法が異なる場合がありますので、ご自身の宗派の作法に従うのが良いでしょう。

- 回向: 読経や礼拝で得られた功徳を、亡くなった方々や、苦しんでいる人々、そして自分自身のために振り向ける(回向する)ことを意識します。

仏説阿弥陀経を唱えることのメリット

仏説阿弥陀経を唱えることで得られる心の安定、精神的な成長、日々の生活への感謝の気持ちなど、具体的な効果やメリットを解説します。

- 心の平穏: 経典の教えに触れることで、日々の悩みやストレスから解放され、心が穏やかになります。

- 精神的な成長: 仏様の教えを繰り返し聞くことで、自己中心的な考えから離れ、より広い視野で物事を捉えられるようになります。

- 感謝の念: 自分自身の存在や、周りの人々、そして日々の恵みに対して、深い感謝の気持ちが生まれます。

- 生きる力の向上: 阿弥陀仏の救いを信じることで、人生の困難に立ち向かう力が湧き、前向きに生きる意欲が高まります。

日常生活での具体的な実践例

読経以外にも、経典の教えを日常生活で活かすための具体的な方法(例:瞑想、感謝の習慣、日々の反省など)を提示します。

- 朝の習慣: 起床後、仏説阿弥陀経の一節を唱えたり、静かに阿弥陀仏を念じたりすることで、一日を穏やかな気持ちでスタートさせます。

- 感謝の習慣: 食事の前や寝る前に、今日あった良いことや感謝できることを三つ思い浮かべる時間を作ります。

- 日々の反省: 一日の終わりに、自分の言動を振り返り、改善すべき点があれば心に留めます。

- 瞑想: 静かな時間を作り、呼吸に意識を集中させたり、阿弥陀仏の慈悲の心をイメージしたりすることで、心を落ち着かせます。

- 他者への配慮: 経典で説かれる慈悲の心を思い出し、周りの人々に優しく接することを心がけます。

4. 仏説阿弥陀経:浄土真宗における位置づけ

ここからは、仏説阿弥陀経が浄土真宗の教えの中でどのような位置づけを持ち、なぜ大切にされているのかを解説していきます。浄土真宗の信者がこの経典を深く信仰する理由や、阿弥陀仏の本願との関連性など、宗派特有の視点から掘り下げていきましょう。

浄土真宗の教えと仏説阿弥陀経の関係

浄土真宗の教えの根幹にあるのは、「他力本願(たりきほんがん)」と「信心(しんじん)」です。これは、私たち自身がどんなに善い行いを積んでも、それによって極楽浄土へ往生できるわけではなく、阿弥陀仏の慈悲の力(他力)によって救われるという考え方です。そして、その阿弥陀仏の救いを信じる心(信心)こそが最も大切だと説かれます。

仏説阿弥陀経は、この阿弥陀仏の本願、すなわち「すべての人々を漏らさず極楽浄土へ迎え入れる」という阿弥陀仏の誓いを説いた経典です。経典を読むことで、阿弥陀仏の限りない慈悲と、私たちを救おうとする強い願いを知ることができます。そのため、浄土真宗では、この経典こそが阿弥陀仏の本願を伝える最も重要な教えとして位置づけられています。

| 項目 |

|---|

| ・阿弥陀仏の本願 |

| ・浄土真宗の核心教義 |

| ・仏説阿弥陀経の役割 |

| 説明 |

|---|

| ・すべての衆生を漏れなく救い、極楽浄土へ迎え入れるという阿弥陀仏の誓い。 |

| ・「他力本願」と「信心」を最も重要視し、自己の力ではなく阿弥陀仏の慈悲によって救われると説く。 |

| ・阿弥陀仏の本願を具体的に説き示し、衆生が救われる道筋を示す経典。 |

浄土真宗の信者が仏説阿弥陀経を大切にする理由

浄土真宗の開祖である親鸞聖人は、『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』という著作の中で、仏説阿弥陀経こそが阿弥陀仏の本願を正しく伝え、往生(おうじょう)の正しい教えを示していると深く敬いました。親鸞聖人の教えを受け継ぐ浄土真宗の信徒にとって、仏説阿弥陀経は、阿弥陀仏の救いを信じるための確かな拠り所となるのです。

この経典を読むこと、そしてその教えを心に刻むことは、阿弥陀仏の慈悲に触れ、自らが救われる身であることを確認する行為に他なりません。日々の生活の中で仏説阿弥陀経をお勤めすることは、阿弥陀仏への感謝の念を深め、揺るぎない信心を育むための大切な実践となります。そのため、浄土真宗の信徒は、この経典を「お経」としてだけでなく、「阿弥陀仏からのメッセージ」として大切にしているのです。

5. 仏説阿弥陀経に関するよくある質問(FAQ)

仏説阿弥陀経について、多くの方が抱く疑問や不安にお答えしていきます。難しく考えすぎず、ご自身のペースで親しんでいくためのヒントを見つけてください。

仏説阿弥陀経は難しい?

「仏説阿弥陀経」と聞くと、内容が難解で理解できないのではないかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、お経の言葉遣いや仏教的な概念は、現代の私たちにとって馴染みのないものも含まれています。しかし、難しく考えすぎる必要はありません。

仏説阿弥陀経の根底にあるメッセージは、阿弥陀仏の慈悲と、その教えを信じることで誰でも極楽浄土へ往生できるという、非常にシンプルで力強いものです。現代語訳や解説書を参考に、まずは全体像を掴むことから始めましょう。経典に書かれている一つ一つの言葉の意味を完璧に理解しようとするのではなく、阿弥陀仏の救いを信じ、その教えに心を寄せることが大切です。お勤めを続けるうちに、自然と経典の意味や背景が理解できるようになっていくことも多いのです。

毎日お勤めしないといけない?

「毎日お勤めをしないとご利益がないのでは?」「決まった時間に読経しないといけないのでは?」といった心配は無用です。仏説阿弥陀経のお勤めは、義務や修行ではなく、阿弥陀仏への感謝や、その教えに触れることで心を整えるための大切な時間です。

もちろん、毎日お勤めすることができれば理想的ですが、ご自身の生活スタイルに合わせて無理なく続けることが何よりも大切です。例えば、朝の短い時間や、寝る前の静かな時間など、ご自身が落ち着いてお勤めできるタイミングを見つけてみてください。週に数回でも、あるいは月に数回でも構いません。大切なのは、お勤めを通して阿弥陀仏とのご縁を感じ、心の拠り所とすることです。義務感にとらわれず、心の安らぎを得るための習慣として捉え、ご自身のペースで続けていきましょう。

仏説阿弥陀経を読むとどんな効果がある?

仏説阿弥陀経に親しみ、お勤めを続けることで、私たちの心や日々の生活に様々な良い影響が期待できます。具体的には、以下のような効果が挙げられます。

- 心の平穏と安らぎ: 阿弥陀仏の慈悲に触れることで、日々の悩みや不安から解放され、心が穏やかになります。お勤めの時間は、自分自身と向き合い、心を落ち着かせる貴重な機会となります。

- 自己理解の深化: 経典の内容に触れることで、自分自身のあり方や人生の意味について深く考えるきっかけが得られます。自己肯定感が高まり、より前向きに生きるための指針を見つけることができるでしょう。

- 人生の充実感: 仏説阿弥陀経の教えは、私たちがどのように生きるべきか、どのような心持ちで日々を過ごすべきかを示唆してくれます。この教えを実践することで、日々の生活に感謝の気持ちが生まれ、人生全体の充実感が増すことが期待できます。

- 他者への思いやり: 阿弥陀仏の慈悲の心は、自分だけでなく他者への深い思いやりへと繋がります。他者の幸せを願い、より良い人間関係を築くための助けとなるでしょう。はじめての浄土真宗 | 浄土真宗本願寺派(西本願寺)浄土真宗の教え|真宗大谷派(東本願寺)浄土真宗で特に大事にされる3つのお経をご存知ですか? – 1から分かる親鸞聖人と浄土真宗

[家族葬もみじ会館] [092-477-0033] [福岡市南区高木1-16-27]

[大橋直葬センター] [もみじ会館内]

[早良直葬センター] [092-600-2632] [福岡市早良区飯倉3-1-26]

株式会社ライフサポートグループ [0120-78-1059]

無料資料請求

無料資料請求