トピックス

ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、

最新情報をお知らせしています。

2025年11月21日

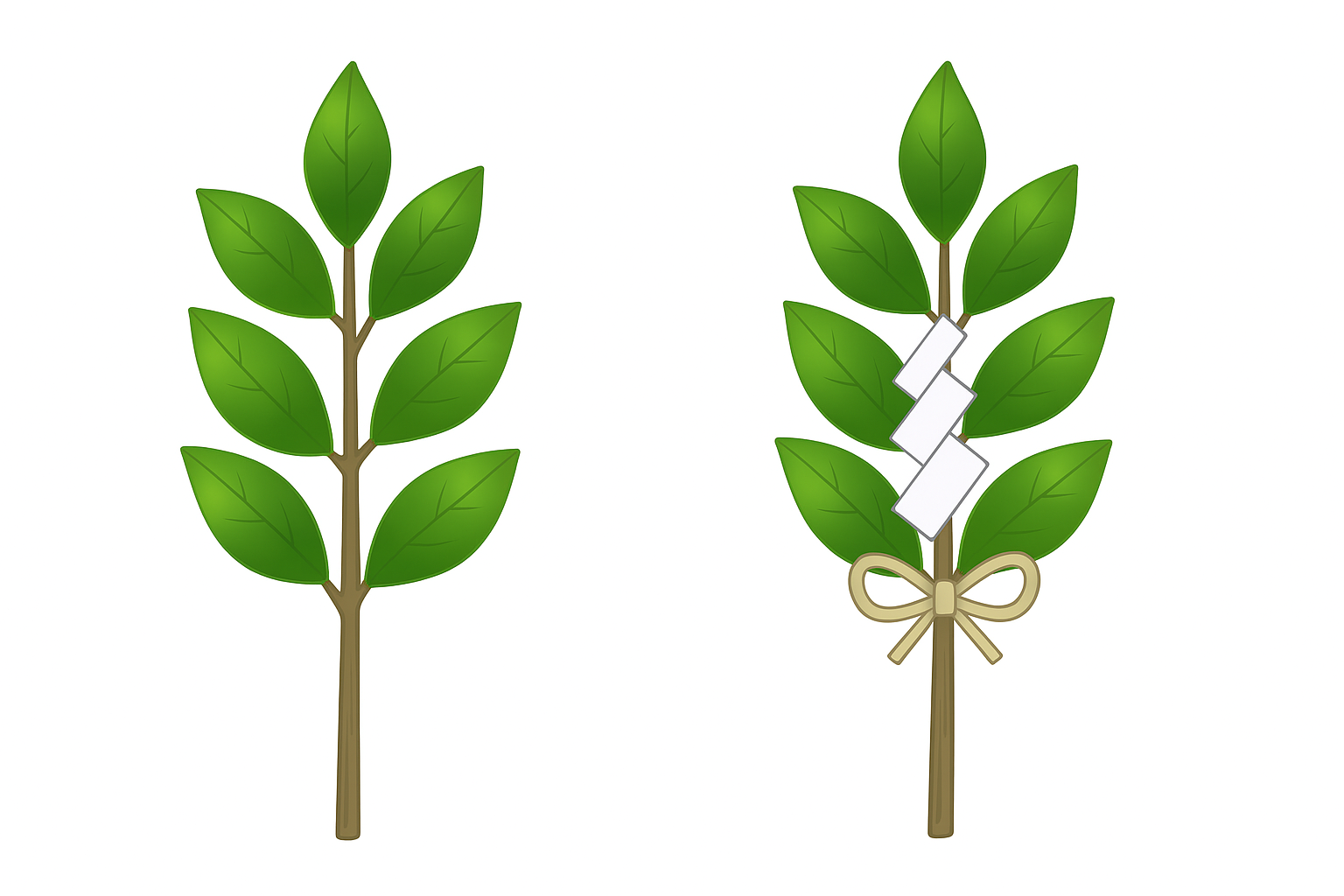

樒(しきみ)と榊(さかき)の違いを分かりやすく解説!地域ごとの呼び方と意味

お墓参りや葬儀の際に、目にすることが多い「樒(しきみ)」と「榊(さかき)」。

何気なく手に取っているけれど、それぞれの違いや意味をきちんと理解していますか?

この記事では、樒と榊の違いを、外観、使われる場面、地域ごとの呼び方など、様々な角度から分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたも樒と榊に関する知識を深め、より理解を深めることができるでしょう。

1. 樒(しきみ)と榊(さかき)の基本

お墓参りや葬儀といった仏事、あるいは神社での神事の際に、私たちは様々な植物を目にします。中でも「樒(しきみ)」と「榊(さかき)」は、日本の宗教儀礼において古くから用いられてきた代表的な植物です。しかし、その見た目や使われる場面が似ていることから、「一体何が違うのだろう?」と疑問に思われた方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、その疑問を解消すべく、樒と榊の基本的な情報から、外観、使われる場面、地域による呼び方の違い、そしてそれぞれが持つ意味まで、詳しく解説していきます。

まずは、それぞれの植物の基本的な情報から見ていきましょう。

樒(しきみ)とは?

樒(しきみ)は、モクレン科シキミ属の常緑低木です。一般的には「しきみ」と読みますが、地域によっては「しきび」と呼ばれることもあります。その学名は Illicium anisatum です。樒は、その独特な芳香と、やや光沢のある濃い緑色の葉が特徴です。この香りは虫除けの効果があるとも言われており、古くから葬儀や法要といった仏事の供花として用いられてきました。仏壇に供えたり、お墓に手向けたりする際に、樒を目にする機会が多いでしょう。

榊(さかき)とは?

一方、榊(さかき)は、ツバキ科サカキ属の常緑低木です。こちらは「さかき」と読みます。学名は Cleyera japonica です。榊は、艶のある楕円形の葉を持ち、その清らかさから、古来より神棚や神社で神事の際に用いられてきました。神聖な場所を清めるための依り代(よりしろ)として、あるいは神様への捧げものとして、枝葉が使われることが一般的です。玉串(たまぐし)として、神職や参拝者が神前に捧げる際にも使われます。

樒と榊の外観的な違い

前のセクションでは、樒(しきみ)と榊(さかき)の基本的な定義について解説しました。このセクションでは、それらの違いをより具体的に、外観的な特徴に焦点を当てて見ていきましょう。葉の形や色、そして香りの違いを知ることで、実物を前にした際にどちらであるかを容易に見分けられるようになります。

葉の形と色の違い

樒と榊の葉には、それぞれ特徴的な違いがあります。まず、樒の葉は、一般的に榊よりもやや大きく、厚みがあり、光沢があります。葉の縁は滑らかで、ギザギザ(鋸歯)はありません。色は濃い緑色をしており、艶やかな印象を与えます。

一方、榊の葉は、樒に比べてやや小さめで、薄く、光沢は控えめです。葉の縁には細かいギザギザがあるのが特徴です。色は樒よりもやや明るい緑色をしていることが多く、質感が異なります。

これらの違いを比較すると、以下のようになります。

| 特徴 | 樒(しきみ) | 榊(さかき) |

|---|---|---|

| 葉の大きさ | やや大きい | やや小さい |

| 葉の厚み | 厚い | 薄い |

| 葉の縁 | 滑らか(ギザギザなし) | 細かいギザギザがある |

| 光沢 | 強い(艶やか) | 控えめ |

| 色 | 濃い緑色 | やや明るい緑色 |

| 質感 | しっかりとした、重厚感のある印象 | やや繊細で、軽やかな印象 |

香りの違い

樒と榊は、見た目だけでなく香りにも大きな違いがあります。樒は、独特の強い芳香を持っています。この香りは、人によっては樟脳(しょうのう)のような、あるいはやや薬のような香りと感じられることがあります。この強い香りは、古くから虫除けや魔除けの効果があるとされ、仏事の場に用いられてきた理由の一つとも言われています。

対照的に、榊の香りは非常に穏やかで、ほとんど気にならない場合が多いです。もし香りを感じたとしても、それは青々とした葉の持つ、ほのかな草のような香り程度です。神聖な場所を清めるために用いられる榊は、その清浄さを保つために、強い香りを放たないことが特徴と言えるでしょう。

この香りの違いは、それぞれの植物が持つ役割や、使われる場面の違いとも関連しています。樒の強い香りは仏事の場に、榊の穏やかな香りは神事の場に、それぞれふさわしいとされてきました。

使われる場面の違い

樒と榊は、それぞれ異なる宗教儀式で用いられることが一般的です。どちらの植物が使われるかは、その儀式が仏教に基づくものか、神道に基づくものかによって大きく異なります。読者の皆様が、お墓参りや葬儀の際にどちらの植物を選ぶべきか迷わないよう、それぞれの役割を詳しく解説します。

樒:仏事での役割

樒(しきみ)は、主に仏教儀式において重要な役割を果たします。その特徴的な香りは、邪気を払い、故人を偲ぶ心を落ち着かせると考えられています。葬儀では、祭壇に供えられたり、棺の周りに置かれたりすることがあります。また、法要や祥月命日(しょうつきめいにち)など、故人を供養する場面で墓前にお供えする供花としても広く用いられます。樒は、仏様の前に供えることで、故人の冥福を祈るという仏教の教えに基づいた使われ方と言えるでしょう。

榊:神事での役割

一方、榊(さかき)は、主に神道儀式で用いられる植物です。神社の祭壇に飾られるほか、注連縄(しめなわ)や玉串(たまぐし)としても使われ、神聖な場所や物を示す役割を担います。神前での祈願や、お祓いの儀式においても、神様の依り代(よりしろ)や、神様の力を借りるための道具として扱われます。榊の葉は清らかさを象徴し、神聖な空間を清め、神様の御加護を願うために用いられるのです。

葬儀での使い分け

葬儀においては、宗教によって樒と榊の使い分けが明確になります。仏式の葬儀では、祭壇や棺の周りに樒が飾られるのが一般的です。これは、仏教において樒が故人の供養や冥福を祈るために用いられるからです。一方、神式の葬儀では、榊が用いられます。神葬祭では、榊は神聖なものとして扱われ、祭壇に飾られたり、玉串として参列者が神前に捧げたりします。地域によっては、仏式の葬儀でも樒の代わりに榊が使われるケースや、両方が併用される場合もありますが、基本的には仏事には樒、神事には榊という使い分けがなされています。

| 場面 | |—|—| | 樒(しきみ) | | 榊(さかき) | | 仏事(葬儀、法要、墓前供花など) | | 〇 | | × | | 神事(神社祭祀、注連縄飾り、お祓いなど) | | × | | 〇 | | 葬儀(仏式) | | 〇 | | △(地域・宗派による) | | 葬儀(神式) | | △(地域・宗派による) | | 〇 |

地域による呼び方の違い

さて、ここまで樒(しきみ)と榊(さかき)の基本的な違いや使われ方について解説してきましたが、実はこれらの植物には、地域によって様々な呼び方があることをご存知でしょうか?

特に樒は、関西地方を中心に「しきび」という呼び方が一般的です。このセクションでは、樒と榊の地域ごとの呼び方の違いに焦点を当て、その背景や分布について詳しく見ていきましょう。

樒の別名「しきび」

樒(しきみ)の最も代表的な別名として、「しきび」が挙げられます。この「しきび」という呼び方は、特に西日本、とりわけ近畿地方や中国地方などで広く使われています。

「しきみ」と「しきび」のどちらの呼び方が正しいというわけではなく、どちらも樒を指す言葉です。植物の名称は、時代や地域によって変化することがあり、樒もその例に漏れません。この「しきび」という呼び方の由来については諸説ありますが、植物の葉の形や色、あるいは香りに由来するとも言われています。

地域ごとの呼び方の分布

樒と榊の呼び方は、全国的に見ると地域差が顕著です。以下に、地域ごとの代表的な呼び方とその分布をまとめました。

| 地域 | 樒の呼び方 | 榊の呼び方 |

|---|---|---|

| 関東・東北 | しきみ | さかき |

| 近畿・中国 | しきび、しきみ | さかき |

| 四国 | しきび、しきみ | さかき |

| 九州 | しきび、しきみ | さかき |

| 北海道 | しきみ(一部地域で「しきび」も) | さかき |

このように、樒に関しては「しきび」という呼び方が西日本を中心に広まっていることがわかります。一方、榊(さかき)は全国的に「さかき」という呼び方が一般的ですが、一部地域では「さかき」以外にも、例えば「ひさかき」など、地域特有の呼び方が存在することもあります。

これらの呼び方の違いは、その地域の歴史や文化、人々の生活様式と深く結びついています。お墓参りや仏事・神事の際に、地域ならではの呼び方で植物に触れることで、より身近に伝統文化を感じることができるでしょう。

樒と榊が持つ意味と象徴

このセクションでは、樒と榊がそれぞれどのような意味や象徴を持っているのかを解説します。これらの植物は、単に儀式で使われるだけでなく、深い宗教的・文化的な意味合いを含んでいます。

樒の持つ意味

樒(しきみ)は、その独特の強い香りと、魔除けや邪気を払う力があると信じられてきたことから、仏教儀式において重要な役割を果たしています。その香りは、故人の魂を慰め、穢れを清める効果があるとされ、葬儀や法要の場に用いられます。また、樒の葉は常緑であり、その生命力から、故人の冥福を祈り、遺族の悲しみを癒すといった、静かで深い慈悲の心を象徴するとも言われます。仏教では、これらの意味合いから、樒は故人への敬意と、鎮魂の祈りを捧げるための象徴として扱われているのです。

榊の持つ意味

榊(さかき)は、古来より神道において神聖な植物とされ、神籬(ひもろぎ)や注連縄(しめなわ)などに用いられてきました。その常緑の葉は、生命力や永遠性を象徴し、神の宿る神聖な場所を示す印とされています。また、榊には邪悪なものを払い、場を清める力があると信じられており、神前での儀式や、神社の装飾などに用いられることで、神聖な空間を作り出し、神への敬意を表しています。神道において榊は、神と人との繋がりを象徴し、神聖な供物としての意味合いも持つのです。

葬儀や法要での具体的な使用例

ここまで樒と榊の基本的な違いや、それぞれの植物が持つ意味について解説してきました。ここでは、実際の葬儀や法要の場で、これらの植物がどのように使われるのかを具体的に見ていきましょう。仏式と神式では、それぞれの植物の役割が異なります。

仏式の葬儀での樒の使い方

仏式の葬儀や法要において、樒は主に「供花(くげ)」として利用されます。その独特の香りは、故人を偲ぶ場に清浄な雰囲気をもたらすとされています。樒は単独で供えられることもあれば、他の白い花(菊やユリなど)と組み合わせて使われることも一般的です。

祭壇の両脇や、遺影の周り、棺の近くなどに、一対(左右一組)として配置されることが多いです。樒の葉は光沢があり、黒っぽい緑色をしているため、他の白い花や緑の葉物とのコントラストが生まれ、祭壇を彩る役割も果たします。また、樒は比較的日持ちがするため、葬儀後のお盆やお彼岸、年忌法要などでも、お供えとして用いられます。

神式の葬儀での榊の使い方

神式の葬儀や祭典では、榊は神聖な植物として非常に重要な役割を担います。最も代表的な使用例は「玉串(たまぐし)」です。玉串とは、榊の枝に紙垂(しで)と呼ばれる白い紙をつけたもので、参列者が故人の霊前や神前に手向ける際に用いられます。

また、祭壇の周りや鳥居、神社の注連縄(しめなわ)などにも榊が飾られます。これは、神聖な空間を清め、神様の依り代(よりしろ)となると考えられているためです。神式の葬儀では、祭壇に飾られたり、神職が手に持って祝詞(のりと)を奏上する際に用いられたりすることもあります。樒のような独特の香りはありませんが、その清々しい姿が神聖な儀式にふさわしいとされています。

【儀式 ・ 樒(しきみ)の用途】

仏式の葬儀・法要 … 供花として祭壇や棺の周りに飾られる。独特の香りで場を清める。

【儀式 ・ 榊(さかき)の用途 】

神式の葬儀・祭典 … 玉串として手向ける。祭壇や注連縄、鳥居などに飾られる。

7. 入手方法と手入れの方法

ここまで樒(しきみ)と榊(さかき)の違いや意味について解説してきましたが、実際にこれらの植物を用意したいと思った際に、どこで購入でき、どのように手入れすれば良いのか、具体的な方法を知りたい方もいらっしゃるでしょう。ここでは、樒と榊の入手方法と、購入後に長く楽しむための簡単な手入れ方法について解説します。

樒の入手方法

樒は、主に仏事や葬儀で用いられるため、比較的手に入りやすい植物です。一般的な入手経路としては、以下の場所が挙げられます。

- 花屋・生花店: 多くの花屋では、仏壇やお供え用として樒を扱っています。特に、仏事の需要が多い時期(お盆やお彼岸など)には、品揃えが豊富になる傾向があります。

- 仏具店: 仏具を専門に扱うお店では、樒の切り枝や、樒をあしらった仏花セットなどを販売しています。法事やお供えに特化した品揃えが期待できます。

- ホームセンター: 一部のホームセンターの園芸コーナーでも、季節によっては樒の苗木や切り枝が販売されていることがあります。

- インターネット通販: 仏具店や花屋が運営するオンラインストア、あるいはAmazonや楽天市場などの大手通販サイトでも、樒の切り枝や仏花セットを購入できます。遠方に住んでいる場合や、特定の時期に確実に手に入れたい場合に便利です。

榊の入手方法

榊は、神事や祭壇に用いられるため、こちらも入手しやすい植物です。主な入手場所は以下の通りです。

- 花屋・生花店: 榊も一般的によく流通しており、多くの花屋で切り枝として販売されています。神棚用やお供え用として用意されています。

- 神具店・仏具店: 神具を専門に扱うお店では、質の良い榊の切り枝や、榊を飾るための器などを扱っています。仏具店でも、神事用として榊を置いている場合があります。

- 神社の売店: 一部の神社では、境内の売店などで榊を販売していることがあります。地域のお祭りや行事の際に利用されることもあります。

- インターネット通販: 花屋や神具店のオンラインストア、大手通販サイトでも榊の切り枝が購入可能です。定期的に交換したい場合などに便利です。

日頃の手入れ

購入した樒や榊をできるだけ長く新鮮な状態に保つためには、簡単な手入れが大切です。以下に基本的なポイントをまとめました。

- 水揚げ: 購入後、まずは切り口を新しくするために、水中で斜めに切り直しましょう。これにより、水の吸い上げが良くなります。深水に1~2時間ほどつけると、より効果的です。

- 水換え: 毎日、あるいは少なくとも2日に一度は水を換えましょう。水が濁ると雑菌が繁殖し、茎の導管が詰まってしまうため、こまめな水換えが鮮度を保つ鍵です。

- 切り戻し: 水換えの際に、茎の先端を少しずつ切り戻すと、さらに水の吸い上げが促進されます。

- 置き場所: 直射日光が当たる場所や、エアコン・暖房器具の風が直接当たる場所は避け、涼しく風通しの良い場所に飾りましょう。樒は比較的日陰に強く、榊も強い日差しは苦手です。

- 葉のケア: 葉にホコリが付いた場合は、軽く湿らせた布で優しく拭き取ると、見た目も美しく保てます。傷んだ葉は、こまめに取り除きましょう。

これらの手入れを行うことで、樒や榊をより長く、美しく供えることができます。

樒と榊に関するよくある質問

これまで樒と榊の基本的な違いから、外観、使われる場面、地域による呼び方の違い、そしてそれぞれの持つ意味までを解説してきました。

ここでは、読者の皆様が抱きやすい疑問点にQ&A形式でお答えし、さらに理解を深めていきましょう。

樒と榊、どちらを使えばいいの?

樒と榊を使い分ける上で最も重要なのは、「仏事」と「神事」という場面の違いです。

- 樒(しきみ) は、主に仏事(葬儀、法要、お墓参りなど)で使われます。独特の強い香りは、故人を偲ぶ気持ちや、邪気を払う意味合いがあるとされています。

- 榊(さかき) は、主に神事(お祭り、お祓い、神社での参拝など)で使われます。神聖な場所や神様への捧げものとして用いられ、清浄さや神の依り代としての意味合いが強いです。

迷った場合は、まず「これは仏様へのお供え物なのか、それとも神様へのお供え物なのか」を考えてみてください。葬儀やお通夜では樒、お祭りや神社へのお参りでは榊を使うのが一般的です。

樒や榊の代わりに使えるものは?

樒や榊が手に入りにくい地域や状況では、代替として使われることがあります。ただし、本来の宗教的な意味合いや意味合いとは異なる場合があるため、注意が必要です。

- 仏事の代替: 仏事においては、樒の代わりに「菊」や「お供えの花」が使われることがあります。特に、地域によっては樒が一般的でない場合や、生花店で入手が難しい場合に、故人を偲ぶ気持ちを込めて菊などが選ばれます。

- 神事の代替: 神事においては、榊の代わりに「松」「杉」「柊(ひいらぎ)」などが使われることがあります。これらも常緑で神聖な植物とされ、地域や状況に応じて用いられることがあります。ただし、神職の方に確認するのが最も確実です。

しかし、本来は樒と榊がそれぞれの宗教儀式において特別な意味を持っています。可能であれば、本来の植物を用意するのが最も望ましいでしょう。入手が難しい場合は、お近くの寺院や神社の関係者、または葬儀社や生花店に相談してみることをお勧めします。

まとめ

ここまで「樒(しきみ)」と「榊(さかき)」について、それぞれの基本的な情報から外観、使われる場面、地域による呼び方の違い、そしてそれが持つ意味や象徴、さらには葬儀や法要での具体的な使用例、入手方法や手入れの方法まで、詳しく解説してきました。

この記事を通して、両者の違いが明確になり、仏事と神事におけるそれぞれの役割の重要性をご理解いただけたことと思います。また、地域によって呼び方が異なるという文化的な側面にも触れることで、日本の多様な伝統に触れることができたのではないでしょうか。

樒と榊の違いと役割のまとめ

・樒(しきみ) | 外観 | 光沢のある濃い緑色の葉。葉は3~5枚の小葉が集まった複葉で、縁はギザギザしている。独特の芳香がある。

| 使われる場面 | 主に仏事(葬儀、法要、お墓参りなど)。仏花として用いられることが多い。

| 意味・象徴 | 仏教では、毒性があることから悪魔除けや魔除けの意味合いを持つとされる。また、その香りから供養の意味も込められる。

| 地域による呼び方 | 「しきび」と呼ばれることがある。

・榊(さかき) | 外観 | 光沢のある緑色の葉。葉は単葉で、卵形または楕円形。縁は滑らかで、先端が尖っている。香りはほとんどない。

| 使われる場面 | 主に神事(お祭り、お祓い、注連縄(しめなわ)飾りなど)。神聖な場所や神様への捧げものとして用いられる。 |

| 意味・象徴 | 神道の神聖さや清浄さを表す。神様との繋がりや、神域を示す象徴とされる。

| 地域による呼び方 | 特定の別名が広く知られているものはないが、地域や宗派によって細かな違いが見られる場合がある。

フラワーショップチェリー🍒新鮮な花にこだわる🌹(@flowershopcherry) • Instagram写真と動画

樒(シキミ)と榊(サカキ)は何が違うの?意味や由来をお坊さんが解説!!

- こんなお悩みありませんか?

- 「費用を抑えて、心温まる葬儀をしたい」

- 「直葬や家族葬について詳しく知りたい」

- 「生前のうちに葬儀の準備をしておきたい」

ライフサポートグループにお任せください。

私たちは、お客様一人ひとりのご希望に寄り添い、納得のいく葬儀のお手伝いをいたします。生前契約サービスもご用意しており、お元気なうちから安心して葬儀の準備を進めることができます。

まずは、お気軽にご相談ください。

経験豊富なスタッフが、お客様のお悩みに丁寧にお答えいたします。

[家族葬もみじ会館] [092-477-0033] [福岡市南区高木1-16-27]

[大橋直葬センター] [もみじ会館内]

[早良直葬センター] [092-600-2632] [福岡市早良区飯倉3-1-26]

株式会社ライフサポートグループ [0120-78-1059]

無料資料請求

無料資料請求