トピックス

ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、

最新情報をお知らせしています。

2025年11月10日

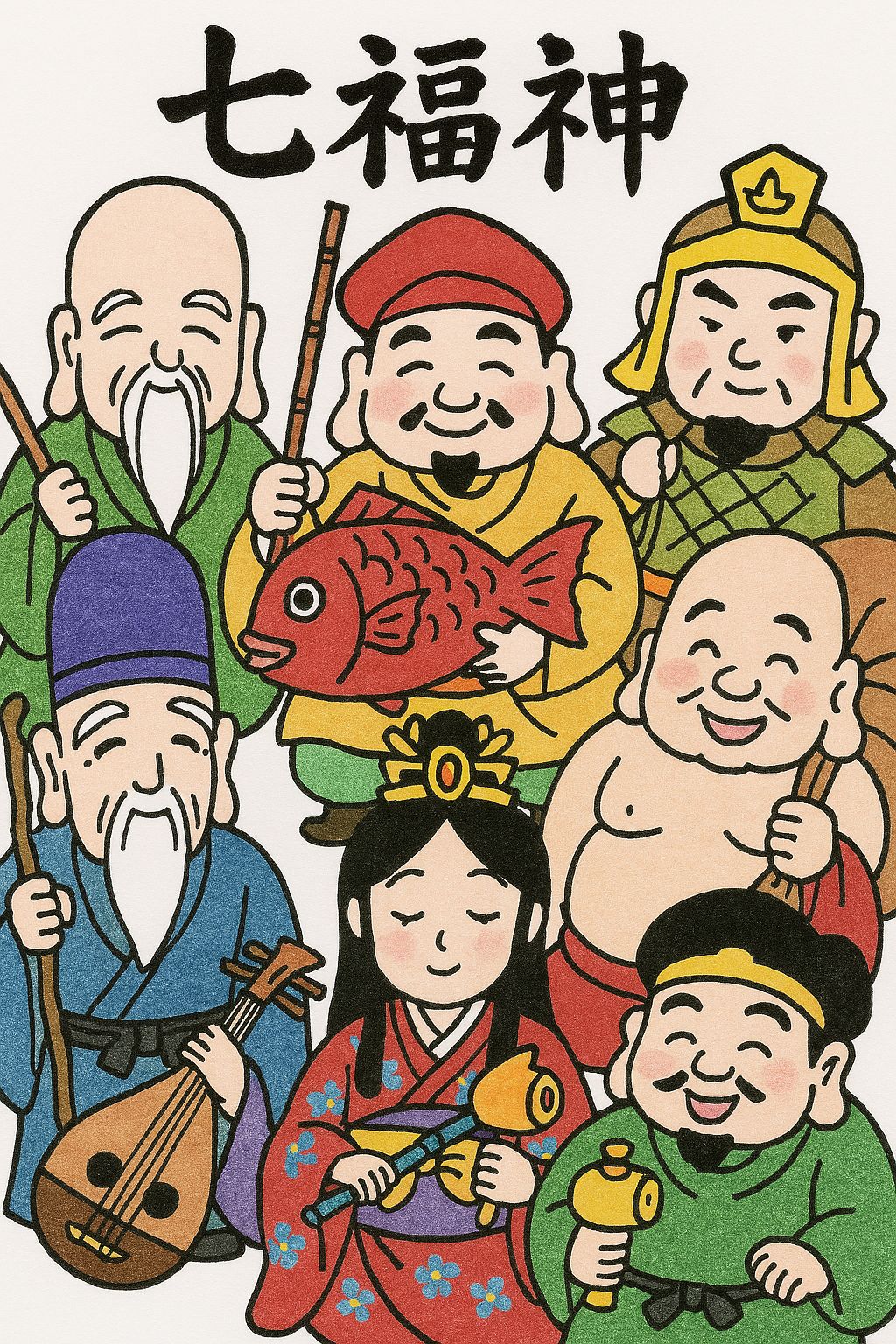

七福神とは?各神様の役割とご利益、日本への伝来や歴史を分かりやすく解説

「七福神」という言葉はよく耳にするけれど、それぞれの神様の役割や、どのように日本に伝来したのか、詳しくは知らないという方も多いのではないでしょうか。この記事では、七福神それぞれの神様の役割とご利益、日本への伝来の歴史を分かりやすく解説します。七福神について深く理解し、日々の生活に取り入れてみましょう。

七福神とは?

「七福神」という言葉はよく耳にするものの、それぞれの神様がどのような役割を持ち、どのようにして日本に伝わったのか、その全容を知らない方もいらっしゃるかもしれません。この記事では、七福神それぞれの神様の役割とご利益、そして日本への伝来の歴史を、分かりやすく解説していきます。七福神についての理解を深めることで、日々の生活に信仰を取り入れ、より豊かなものにしていきましょう。

七福神の概要と全体像

七福神とは、その名の通り、七柱の神様が組み合わさった福徳の神々の集まりです。これらの神々は、インド、中国、日本といった異なる起源を持ちながらも、古くから日本で信仰され、人々に福をもたらす存在として親しまれてきました。なぜ「七」柱なのかについては諸説ありますが、一般的には、それぞれの神様が持つ異なるご利益を合わせることで、より広範な願いを叶えると信じられてきたためと考えられています。この七柱の神々が一体となることで、単独の神様では得られない、より強力な福徳や幸運を授けてくれるとされています。信仰の対象として、古くから多くの人々に愛されてきた七福神は、日本の伝統文化や信仰において、欠かすことのできない存在と言えるでしょう。

七福神がもたらすご利益

七福神は、それぞれの神様が異なるご利益を司っています。この七柱が集まることで、人々は様々な願い事を叶えることができると信じられています。全体として、七福神は「開運招福(かいうんしょうふく)」、すなわち運を開き、幸運を招くことを最も大きなご利益としています。さらに、商売繁盛、五穀豊穣、家内安全、子孫繁栄、学業成就、延命長寿、さらには金運向上や諸願成就など、人生におけるあらゆる願い事に対応するご利益があるとされています。例えば、恵比寿様は商売繁盛や大漁をもたらし、大黒天は財宝や五穀豊穣の神として知られています。弁財天は音楽や弁舌、財運に長け、毘沙門天は勝負運や厄除けの力を持つとされます。布袋尊は円満な人間関係や子宝、福禄寿と寿老人は長寿や幸福をもたらすと言われています。このように、七福神は人々の多様な願いに応え、日々の生活に安寧と繁栄をもたらす存在として、古くから深く信仰されてきました。

七福神の起源と伝来

ここからは、七福神という信仰がどのようにして生まれ、日本に伝わってきたのか、その歴史的な背景に迫ります。

七福神の起源:インド、中国、日本

七福神を構成する個々の神様は、実はそれぞれ異なる地域にその起源を持っています。これは、七福神信仰が多様な文化や宗教の影響を受けながら日本で形成されていったことを示しています。具体的には、インドに起源を持つ神様、中国(仏教や道教)に起源を持つ神様、そして日本古来の神様が融合した形となっています。例えば、大黒天や弁財天はインドにルーツを持ち、仏教と共に日本へ伝わりました。一方、恵比寿様は日本古来の神様です。このように、七福神は単一の起源を持つのではなく、様々な地域の信仰や文化が織り交ぜられて成立した、非常にユニークな神々の集合体なのです。

日本への伝来経路と時期

七福神が日本に伝来した時期や経路は、神様によって異なります。仏教と共に大陸から伝わった神々(大黒天、毘沙門天、弁財天など)は、奈良時代から平安時代にかけて、仏教寺院を中心に信仰され始めました。特に、毘沙門天は武神としての性格から武士階級にも信仰されました。一方、恵比寿様のような日本古来の神様は、古くから漁業や商業の神として各地で祀られていました。室町時代になると、これらの神々が次第に結びつけられ、「七福神」として一堂に会して信仰されるようになります。この背景には、庶民の間で福徳や幸運を願う気持ちが高まっていたことが挙げられます。交易の活発化や文化交流を通じて、様々な神仏が融合し、今日の七福神の姿が形成されていったのです。

七福神信仰の歴史と文化的な背景

七福神信仰が庶民の間に広まったのは、室町時代以降、特に江戸時代にかけてです。当時の人々は、生活の向上や商売繁盛、家内安全などを願って、七福神に祈りを捧げました。七福神は、それぞれの神様が異なるご利益をもたらすと信じられており、一度に多くの福を授かれるという期待感から、広く受け入れられました。また、各地で「七福神巡り」が行われるようになり、これは単なる信仰の対象としてだけでなく、地域文化や観光とも結びついて発展してきました。七福神は、単なる宗教的な存在にとどまらず、人々の生活に寄り添い、幸福をもたらすシンボルとして、日本の文化や風習の中に深く根付いているのです。

七福神それぞれの役割とご利益

ここからは、七福神それぞれの神様の名前、その役割、そして私たちに与えてくれるご利益について、詳しく見ていきましょう。それぞれの神様が持つユニークな特徴や、信仰されてきた背景を知ることで、より深く七福神の世界を理解することができます。

恵比寿様:商売繁盛と大漁の神

七福神の中で唯一、日本古来の神様である恵比寿様は、右手に釣竿、左脇に大きな鯛を抱えた姿で描かれることが多いです。この姿は、恵比寿様が漁業の神様であり、豊漁をもたらすことを象徴しています。また、鯛は縁起の良い魚として、古くから尊ばれてきました。恵比寿様は、商売繁盛、五穀豊穣、大漁、そして子孫繁栄といったご利益をもたらすとされ、多くの人々に篤く信仰されています。その性格は、温和で親しみやすく、人々に福を与える存在として親しまれています。

大黒天:五穀豊穣と財福の神

インドのシヴァ神の変化身とも言われる大黒天は、大きな黒い袋を背負い、右手には打出の小槌を持った姿で描かれます。この打出の小槌は、振れば振るほど望むものが現れるという伝説があり、富と繁栄の象徴です。大黒天は、五穀豊穣、財宝、開運、そして家庭円満といったご利益をもたらすとされています。その姿は力強く、福々しい表情をしており、人々に豊かさと幸福を与える存在として、古くから日本で信仰されてきました。

毘沙門天:武運・厄除け・財宝の神

仏教の四天王の一尊であり、北方の守護神でもある毘沙門天(別名:多聞天)は、甲冑を身につけ、右手には宝棒(ほうぼう)、左手には宝塔を掲げた勇ましい姿で描かれます。毘沙門天は、武運長久、厄除け、開運、そして財宝といったご利益をもたらすとされています。戦の神としても信仰され、その力強い姿は、悪霊や災難から人々を守護する存在として、また、富と繁栄をもたらす神として、広く崇拝されています。

弁財天:音楽・財運・知恵の女神

インドのサラスヴァティー神に由来する弁財天は、七福神の中で唯一の女神です。琵琶を奏でる美しい姿で描かれることが多く、音楽、芸術、学問、そして財運、縁結びといった、様々なご利益をもたらすとされています。弁財天は、その美しさと賢明さで人々を魅了し、才能開花や学業成就、さらには恋愛成就や夫婦円満といった願いも叶えてくれると信じられています。水神としての側面も持ち、清らかな流れのように、人々の運気を浄化し、向上させる力を持つとされています。

布袋尊:衆生済度・円満・富貴の神

中国の唐代に実在したとされる禅僧、契此(かいし)が神格化された布袋尊は、大きな丸いお腹と、肩にかけた大きな袋、そして手にしたうちわが特徴的な姿で描かれます。この袋には、人々の悩みや苦しみをすべて入れてくれると言われています。布袋尊は、衆生済度(人々を苦しみから救うこと)、円満、家庭円満、そして富貴(豊かで身分が高いこと)といったご利益をもたらすとされています。その朗らかで陽気な性格は、人々に安心感と幸福感を与え、分け隔てなく人々に接する姿は、慈悲の象徴とも言えるでしょう。

福禄寿:幸福・財産・長寿の神

中国の道教思想に由来する福禄寿は、長い白い髭をたくわえ、長い頭を持ち、巻物を持っている姿で描かれることが多いです。その名の通り、「福(幸福)」、「禄(財産・地位)」、「寿(長寿)」の三徳を司る神様とされています。福禄寿は、これらの三つの願いを叶えるご利益をもたらすとされ、人々の幸福で満ち足りた生活を願う人々から厚く信仰されています。その穏やかで知的な雰囲気は、人生の豊かさと安定をもたらす存在として親しまれています。

寿老人:長寿・幸福の神

福禄寿と同一神とされることもある寿老人は、長い黒髭をたくわえ、杖をつき、桃を持っている姿で描かれることが多いです。桃は不老長寿の象徴とされており、寿老人が長寿の神であることを示しています。寿老人は、長寿、健康、そして幸福といったご利益をもたらすとされています。その温和で慈愛に満ちた表情は、人々に安寧と長寿をもたらし、穏やかな人生を歩むための導き手として、多くの人々に慕われています。

七福神巡りを楽しもう

ここまで七福神それぞれの神様や、その起源、日本への伝来について解説してきました。このセクションでは、いよいよ七福神巡りについて、その方法や楽しみ方、そして巡る際の注意点についてご紹介します。七福神巡りは、古くから伝わる日本の伝統的な風習であり、多くの人々にとって開運や幸福を願う大切な機会となっています。

七福神巡りの方法と楽しみ方

七福神巡りは、一般的に7つの社寺を巡拝することを指します。巡る順番は特に決まっておらず、ご自身の都合の良いルートや、お住まいの地域で有名な七福神が祀られている場所などを選ぶのが一般的です。例えば、東京の谷中、深川、浅草、京都の都七福神など、地域ごとに特色ある七福神巡りが存在します。地図やガイドブックを参考に、効率よく巡れるコースを計画すると良いでしょう。

巡る際には、各社寺で七福神様にお参りするだけでなく、その土地ならではの文化や歴史に触れることも楽しみの一つです。例えば、お寺や神社の建築様式を鑑賞したり、地域の名産品を味わったりするのも良いでしょう。また、最近では御朱印集めをされている方も多く、七福神巡りで各社寺の御朱印をいただくのも、良い記念になります。巡拝を終えた際には、達成感とともに、清々しい気持ちになれることでしょう。ご利益をより強く願うのであれば、各神様のご利益にちなんだ願い事を心の中で唱えながらお参りするのもおすすめです。

七福神巡りの際の注意点

七福神巡りを安全かつ有意義に行うためには、いくつかの注意点があります。まず、巡礼中は公共交通機関を利用するか、徒歩で移動することが多いので、歩きやすい靴を履くことが大切です。また、特に正月期間などは多くの人で賑わうため、混雑を避けるためには早朝に巡るか、時期をずらして訪れるのが賢明です。体調管理にも気を配り、無理のないスケジュールで巡りましょう。

社寺では、静粛な気持ちでお参りすることが求められます。大声で話したり、境内を走り回ったりすることは控え、他の参拝者への配慮を忘れないようにしましょう。写真撮影が許可されている場所でも、フラッシュの使用や、お賽銭箱の前での長時間の撮影などは避けるべきです。また、お賽銭や納経料など、必要なものを事前に準備しておくとスムーズです。これらの点に留意し、心を込めてお参りすることで、七福神様のご加護をより一層感じられることでしょう。

まとめ

この記事では、「七福神とは?各神様の役割とご利益、日本への伝来や歴史を分かりやすく解説」と題し、七福神の魅力について深く掘り下げてきました。それぞれの神様が持つユニークな役割と、私たちに授けてくれるとされるご利益、そしてインド、中国を経て日本へと伝わった壮大な歴史の旅路を辿りました。

七福神への理解を深め、信仰を豊かに

恵比寿様、大黒天、毘沙門天、弁財天、布袋尊、福禄寿、寿老人。この七柱の神々は、それぞれが異なる個性と力を持ち、多様な願いに応えてくれます。商売繁盛、五穀豊穣、家内安全、学問成就、芸術・芸能上達、長寿、子宝など、私たちの生活のあらゆる側面に寄り添い、幸福をもたらす存在です。また、七福神が日本に伝来し、信仰として根付いていった過程は、まさに文化交流の証と言えるでしょう。その起源はインドにあり、仏教や道教、神道など、様々な要素を取り込みながら、日本独自の信仰形態へと発展しました。

さらに、記事では七福神巡りの方法や楽しみ方にも触れました。古くから続くこの風習は、単なる寺社仏閣巡りにとどまらず、ご利益を祈願するだけでなく、その土地の歴史や文化に触れる旅でもあります。それぞれの巡拝ルートには、独自の魅力や歴史があり、訪れる人々に新たな発見と感動を与えてくれます。

この記事を通じて、七福神それぞれの神様の役割やご利益、そしてその伝来の歴史についての理解が深まったことと思います。この知識を糧として、七福神への信仰をさらに豊かにし、日々の生活に幸福と活気をもたらしていただければ幸いです。七福神が、皆様の人生の良き導き手となりますように。

経験豊富なスタッフが、お客様のお悩みに丁寧にお答えいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

[家族葬もみじ会館] [092-477-0033] [福岡市南区高木1-16-27]

[大橋直葬センター] [もみじ会館内]

[早良直葬センター] [092-600-2632] [福岡市早良区飯倉3-1-26]

株式会社ライフサポートグループ [0120-78-1059]

無料資料請求

無料資料請求