トピックス

ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、

最新情報をお知らせしています。

2025年10月27日

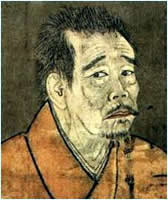

一休さんの生涯を紐解く:生い立ち、破天荒な晩年、そして今に響く教え

「一休さん、一休さん、ちょっと休んで…」子供の頃、誰もが一度は口ずさんだあの懐かしいメロディ。アニメ「一休さん」の主人公、一休宗純。そのユニークなキャラクターと機知に富んだ言動は、私たちを魅了してやみません。しかし、大人になった今、彼についてどれだけ知っているでしょうか?本記事では、一休さんの生い立ちから晩年、そして彼を取り巻く人々の人間模様まで、深く掘り下げていきます。一休さんの生涯を通して、あなたの人生に新たな視点とヒントを見つけてください。

一休宗純とは何者?:生い立ちから晩年までの生涯

一休宗純は、室町時代に生きた禅僧であり、その型破りな生涯と自由奔放な生き方で、後世に多大な影響を与えた人物です。子供の頃にアニメで親しんだ「一休さん」のイメージとは異なり、史実の一休宗純は、皇族の血を引きながらも波乱に満ちた幼少期を送り、厳しい修行を経て、既存の権威や慣習にとらわれない独自の道を歩みました。本セクションでは、そんな一休宗純の生涯を、その出生から晩年に至るまで、時系列を追って紐解いていきます。

生い立ち:皇族の血を引く

一休宗純は、室町時代の応永26年(1419年)、後小松天皇の第二皇子として京都に生を受けたとされています。しかし、その出生には複雑な背景がありました。当時の政治的状況や、母である藤原氏(森殿)の出自など、皇族としての身分とは裏腹に、彼は「庶子」という立場に置かれ、幼い頃からその運命の過酷さを予感させるような出来事に直面しました。生後すぐに母と引き離され、京都市内の寺院に預けられた宗純は、幼いながらも世の無常や人間の儚さを肌で感じ取ったと言われています。この幼少期の経験が、後に彼の人間観や仏教観の形成に深く影響を与えたと考えられています。

修行時代:禅の道へ

幼少期を寺院で過ごした一休宗純は、やがて本格的な禅僧としての道を歩み始めます。彼は、複数の禅刹を転々とし、厳しい修行に励みました。特に、臨済宗の禅僧である華叟宗曇(かそうそうどん)との出会いは、宗純の人生における大きな転機となりました。華叟は、当時の禅界に蔓延していた形式主義や権威主義を批判し、本来の禅の精神を追求する人物でした。宗純は華叟の教えを通じて、表面的な修行にとらわれるのではなく、自己の内面を深く見つめ、真の悟りを目指すことの重要性を学びました。当時の日本は、応仁の乱を始めとする戦乱や社会不安が広がり、仏教界もまた、権力との結びつきや堕落が問題視されていました。そのような時代背景の中で、一休宗純は、形式に縛られない自由な禅の精神を追求し、自らの道を切り開いていったのです。

晩年:破戒僧としての生き方

一休宗純の晩年は、その「破戒僧」としての生き方で特に知られています。彼は、世俗的な欲望や感情を否定するのではなく、むしろそれらを人間性の本質として受け入れ、その上で禅の精神を実践しようとしました。肉食妻帯を禁じる戒律を破り、酒を飲み、女性との交流を楽しむといった型破りな行動は、当時の人々にとって大きな衝撃でしたが、それは既存の仏教の権威や形式主義に対する痛烈な批判であり、人間本来のあり方を追求する彼の哲学の表れでもありました。晩年、彼は各地を放浪し、多くの人々に影響を与えましたが、その自由奔放な生き様は、後世の芸術家や思想家にもインスピレーションを与え続けています。彼の作品には、ユーモアと風刺に満ちた詩や書画が多く残されており、その人間味あふれる一面と、深い禅の精神が融合した独特の世界観は、今なお多くの人々を魅了してやみません。

一休さんの人物像:破天荒な生き方

一休宗純は、単なるアニメのキャラクターとしてではなく、史実においても非常にユニークで魅力的な人物です。本セクションでは、彼の型破りな生き方、深い禅の思想、そして数々の逸話を通じて、その人間的な魅力を多角的に掘り下げていきます。権威や慣習にとらわれず、自由奔放に生きた一休宗純の姿は、現代を生きる私たちにも多くの示唆を与えてくれるでしょう。

自由奔放な性格と行動

一休宗純の最大の特徴は、その徹底した自由奔放さでした。当時の仏教界や社会の権威、形式主義に対して、彼は常に疑問を投げかけ、既存の枠組みを打ち破る行動をとり続けました。例えば、彼は高貴な身分でありながら、あえて俗世に紛れ、酒を飲み、肉を食べ、女性との交友を隠そうとしませんでした。また、寺院の住職職を歴任しても、権力や名誉には無関心で、しばしばその地位を捨てて放浪の旅に出ました。このような彼の破天荒な言動は、人々を驚かせると同時に、権威主義や偽善に対する痛烈な批判として受け止められました。彼は、表面的な修行や形式にとらわれず、真の自由と自己の探求を人生の指針としていたのです。

禅の思想と哲学

一休宗純の奔放な生き方の根底には、揺るぎない禅の思想と哲学がありました。彼は、形式化し、権威主義に陥りがちな当時の仏教界に対し、本来の禅の精神、すなわち「只管打坐(しかんたざ)」や「不立文字(ふりゅうもんじ)」といった、自己の内面を見つめ、真実を己で悟ることを重視しました。彼は、既存の教義や経典に安住することなく、常に現実の生活の中に仏法を見出し、それを体現しようとしました。「狂雲集」などの著作にも見られるように、彼の言葉は時に激しく、時にユーモラスでありながら、そのすべてが人間が本来持つべき純粋な精神性や、煩悩からの解放を目指す深い洞察に満ちています。彼の哲学は、時代を超えて、私たちがどのように生きるべきかという普遍的な問いかけを投げかけています。

一休さんの逸話:とんち話

一休宗純の名を広く世に知らしめたのは、数々のユニークな「とんち話」です。その中でも特に有名なのが、「この橋渡るべからず」という逸話でしょう。ある日、一休は子供たちを連れて川へ遊びに行きましたが、子供たちが橋を渡ろうとすると、一休は「この橋は渡るべからず」と止めました。子供たちが理由を尋ねると、一休は「橋の下を流れる水に、お前たちの姿が映っているだろう。その姿は、この世に生きておる証拠だ。それゆえ、この橋を渡ることは、死んでしまうことになりかねない。だから渡るべからず」と答えたといいます。これは、表面的な論理や常識にとらわれず、物事の本質や、生と死、真実とは何かを問いかける、一休ならではの機知と深い哲学が込められたエピソードです。このようなとんち話は、彼のユーモアのセンスを示すと同時に、人々が固定観念から解放され、物事を多角的に見るきっかけを与えました。

一休さんに影響を与えた人々

一休宗純の波乱に満ちた生涯は、彼を取り巻く多くの人々との出会いと別れによって形作られました。本セクションでは、特に一休の思想や行動に深い影響を与えた主要な人物たちに焦点を当て、その人間関係の機微から、孤高の禅僧・一休宗純の多層的な人物像を浮き彫りにしていきます。父、母、師、そして生涯を共にした人々との関わりを通して、一休の人間的な側面と、彼が歩んだ道を紐解いていきましょう。

父:後小松天皇

一休宗純は、室町幕府第4代将軍・足利義持の時代に、後小松天皇の第二皇子として生を受けたとされています。皇族という特別な出自は、彼の人生の出発点に大きな影響を与えました。しかし、幼くして出家し、皇位継承の争いから遠ざけられた一休は、その宿命に囚われることなく、独自の道を歩み始めます。父である天皇との直接的な関わりは史料からは明確ではありませんが、その血筋と、皇室という権力構造の中で育まれた経験は、後の自由奔放な生き方や、権威への反骨精神の根底にあったのかもしれません。

第100代「後小松天皇」|20人の天皇で読み解く日本史 | Discover Japan | ディスカバー・ジャパン

母:藤原照子

一休宗純の母については、藤原照子(あるいはその周辺人物)とされる説があります。幼少期に母と離れ離れになった一休は、母との温かい記憶や、母への思慕を抱きながら成長したと考えられます。当時の社会情勢の中で、女性が置かれていた立場や、母子の絆がどのように描かれるかは、一休の人間形成において重要な要素です。母の存在は、彼が後に示す人間的な温かさや、社会の不条理に対する共感の源泉となっていた可能性も示唆されます。

師:華叟宗曇

一休宗純の禅僧としての精神性を決定づけたのは、師である華叟宗曇(かそうそうどん)との出会いでした。華叟は、一休に厳しい修行を課し、禅の真髄を説きました。一休は華叟の教えを深く受け止め、自身の禅観を確立していきます。師弟の間には、単なる師弟関係を超えた、深い精神的な繋がりがあったと推察されます。華叟の指導なくして、一休の後の破天荒とも言える活動や、既存の仏教界への批判精神は生まれなかったでしょう。

春屋宗園と蜷川親元

一休宗純の人生後半には、当時の有力者である春屋宗園や蜷川親元といった人物との関わりが深まります。春屋宗園は、一休の禅僧としての活動を支援し、蜷川親元は、一休の芸術的な才能や著作を保護しました。これらの権力者や文化人との交流は、一休が単なる隠遁者ではなく、社会と関わりながら自身の思想を広めていく上で、非常に重要な役割を果たしました。彼らとの関係は、一休の晩年の生活や、その影響力を物語っています。

一休さんの名言:現代にも響く言葉

禅僧であり芸術家としても知られる一休宗純は、その自由奔放な生き方と鋭い洞察力から、数多くの名言を残しました。これらの言葉は、単なる古い教えではなく、現代社会を生きる私たちにも深く響く普遍的な知恵を含んでいます。本セクションでは、一休宗純の珠玉の名言をいくつか紹介し、それぞれの言葉が持つ思想的な背景を探ります。そして、それらの言葉が、日々の生活における困難を乗り越え、より豊かで意味のある人生を送るためのヒントや指針となることを解説していきます。

一休 宗純の名言(Sojun Ikkyu) – 偉人たちの名言集

一休寺・大徳寺:一休ゆかりの地

一休宗純の生涯と禅の教えを語る上で、一休寺(酬恩庵)と大徳寺は欠かせない二大聖地です。これらの寺院は、単なる歴史的建造物ではなく、一休の思想、活動、そして晩年が色濃く刻まれた場所として、今なお多くの人々に感銘を与え続けています。

一休寺は、一休が後半生を過ごし、その晩年を静かに暮らした場所として特に有名です。応永年間(1394-1428)に一休の師である謙翁宗渭によって創建された酬恩庵は、一休がその晩年に移り住み、「一休寺」と呼ばれるようになりました。ここでは、彼は隠棲しながらも多くの弟子を指導し、その自由奔放で既存の権威に囚われない禅風を貫きました。寺院には、一休が自ら設計したとされる庭園や、彼の遺骨が納められた塔があり、静寂の中に一休の息遣いを感じることができます。

一方、大徳寺は、一休が若い頃から修行を積み、その生涯の多くで深く関わった臨済宗の大本山です。応永の乱で荒廃した大徳寺を復興させるために一休が尽力したことは、彼の「破戒」や「狂雲集」といった著作からも伺えます。大徳寺は、一休が多くの禅僧や文化人と交流し、その革新的な禅思想を広めた中心地でもありました。現在も、大徳寺とその塔頭寺院群には、一休の精神を受け継ぐ多くの禅刹が点在しています。

これらの寺院を訪れることは、一休宗純という稀代の禅僧の生涯を追体験し、彼の人間的魅力と深い禅の精神に触れる貴重な機会となるでしょう。

アニメ「一休さん」と史実の違い

子供の頃に親しんだアニメ『一休さん』。その機知に富んだ活躍ぶりは多くの視聴者の記憶に残っていることでしょう。しかし、私たちがアニメで見てきた一休さんの姿は、史実の一休宗純の生涯や人物像とは異なる部分が多く存在します。本セクションでは、アニメの魅力に触れつつ、史実の一休宗純がどのような人物であったのか、その知られざる一面を比較しながら紐解いていきます。

| 特徴 | 一休宗純(史実) | アニメ「一休さん」 |

|---|---|---|

| 年齢と活動期間 | 1394年~1481年(青年期~晩年)に活躍。禅僧、詩人、芸術家として活動。 | 主に幼少期のエピソードが描かれる。 |

| 性格・人物像 | 奇行で知られ、既成概念にとらわれない自由奔放な性格。当時の仏教界の腐敗を批判し、改革を試みた。 | 聡明で機転が利き、正義感が強い少年。悪人や理不尽な大人を、機知とユーモアで懲らしめる。 |

| 主なエピソード | 仏道修行、寺院の設立、改革運動、詩作、書画制作など、生涯にわたる活動。 | 日々の生活の中で起こる様々な問題や事件を、ユニークな発想で解決していく。 |

| 時代背景 | 室町時代。戦乱や社会不安の中、禅宗が隆盛を極めた時期。 | 特定の歴史的時代設定は薄く、普遍的な教訓やエンターテイメントとして描かれる。 |

まとめ:一休さんから学ぶこと

一休宗純の生涯、思想、人間性に触れ、現代を生きる私たちが彼から得られる学びや人生のヒントをまとめます。彼の型破りな生き方や深い洞察は、日々の生活や困難に立ち向かうための新たな視点やインスピレーションを与えてくれるでしょう。

一休宗純は、その生涯を通じて既成概念にとらわれない自由な精神と、人間に対する深い洞察を示しました。彼の詩や行動は、しばしば常識を覆すものでしたが、そこには形式主義や偽善に対する鋭い批判と、真の人間らしさへの希求がありました。現代社会においても、私たちは時に社会的な期待や固定観念に縛られがちですが、一休の生き方は、自分自身の内なる声に耳を傾け、偽りのない生き方を追求することの重要性を教えてくれます。

また、一休の思想は、禅の教えに基づきながらも、それを極めて実践的かつ人間的な形で表現しています。彼の言葉や行動からは、困難や苦しみの中にあっても、ユーモアや遊び心を忘れずに生きることの大切さが伝わってきます。人生における試練は避けられないものですが、一休のように、その状況を逆手に取ったり、柔軟な発想で乗り越えたりする姿勢は、私たちに心の強さとしなやかさを与えてくれるでしょう。

一休宗純という一人の禅僧の生き様は、時代を超えて私たちに多くの示唆を与えてくれます。彼の型破りな精神、人間味あふれる思想、そして何よりも自由であろうとしたその姿は、情報過多で変化の激しい現代において、自分らしく生きるための羅針盤となり得るのです。彼の教えを胸に、日々の生活に新たな視点を取り入れ、より豊かで意味のある人生を歩んでいきましょう。

無料資料請求

無料資料請求