トピックス

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして終活など、

知っておくべき情報をお届けします。ぜひ活用ください。

2025年10月26日

看取りを支える:ターミナルケア、グリーフケア、そして葬儀までの流れ

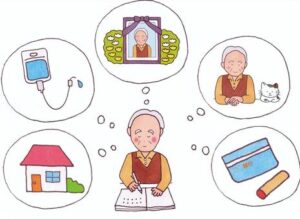

「もしも」の時に、あなたは何ができますか?大切な人の看取りは、誰もが直面する可能性のある、人生における重要な出来事です。この記事では、看取り、ターミナルケア、グリーフケア、そして葬儀まで、一連の流れを丁寧に解説します。後悔のない選択をするために、正しい知識と心構えを身につけ、大切な人と最期の時間を心穏やかに過ごせるように、この記事がサポートします。

1. 看取りとは?その定義と重要性

人生における最も心揺さぶられる経験の一つに、「看取り」があります。大切な人の最期をどのように迎え、その傍らでどのように支えていくのか。この問いは、現代社会において多くの人々が深く向き合わざるを得ない、切実なテーマとなっています。

本セクションでは、まず「看取り」という言葉が何を意味するのか、その基本的な定義を明らかにします。そして、なぜ現代社会において看取りがこれほどまでに重要視されるようになっているのか、その背景を探ります。人生の最終段階における本人の意思の尊重、尊厳の維持、そして残される家族が心の準備を整えること。これらの観点から、看取りという行為が持つ深い意義を掘り下げていきます。

この記事は、親や配偶者といった近しい人の終末期が近づき、看取りについて情報を求めている方々、あるいは人生の「死」という側面、すなわち死生観に強い関心をお持ちの方々を主な読者として想定しています。このセクションが、そうした皆さまにとって、看取りというテーマへの理解を深めるための確かな一歩となることを願っています。

2. ターミナルケアと緩和ケア:終末期を支える医療

終末期を穏やかに、そして質の高い状態で過ごすためには、専門的な医療的サポートが不可欠です。このセクションでは、終末期医療における二つの重要な柱である「ターミナルケア」と「緩和ケア」に焦点を当て、それぞれの役割と特徴を解説します。これらを理解することは、患者さんご自身やご家族が、人生の最終段階における医療やケアについて、より informed (情報に基づいた)な選択をするための基盤となります。

2-1. ターミナルケアとは

ターミナルケアとは、一般的に、病状が進行し、治癒が期待できなくなった終末期にある患者さんに対して提供されるケア全般を指します。その主な目的は、患者さんの身体的、精神的、社会的な苦痛を最大限に和らげ、残された時間を可能な限り快適に、尊厳を保って過ごせるように支援することです。ターミナルケアは、単に延命を図るのではなく、患者さんとそのご家族のQOL(Quality of Life:生活の質)を重視した包括的なアプローチを取ります。具体的には、痛みや吐き気などの身体症状の緩和、精神的な不安や孤独感の軽減、さらには経済的・社会的な問題への対応など、多岐にわたるサポートが含まれます。

2-2. 緩和ケアとは

緩和ケアとは、深刻な病気、あるいはその治療に伴う様々な苦痛を抱える患者さんとそのご家族に対し、苦痛の予防と軽減を目指すケアです。その特徴は、病気の進行度や種類に関わらず、疾患の早期段階から適用可能である点にあります。緩和ケアの目的は、痛み、吐き気、倦怠感、息切れ、精神的なつらさといった身体的・精神的な苦痛を和らげ、患者さんが可能な限り自分らしい生活を送れるように、QOLの向上を図ることにあります。これは、病気と向き合いながら、より良い生活を送るための積極的な支援と言えます。

2-3. ターミナルケアと緩和ケアの違い

ターミナルケアと緩和ケアは、どちらも患者さんの苦痛を和らげ、QOLを向上させることを目指す点で共通していますが、その焦点と適用される時期に違いがあります。ターミナルケアは、主に病気の終末期、すなわち治癒を目指す治療が終了し、残された時間が限られている段階に特化したケアです。その目的は、患者さんが安らかに最期を迎えられるように、身体的・精神的・社会的なサポートを包括的に提供することにあります。

一方、緩和ケアは、病気の進行度に関わらず、診断された時点から、あるいは進行性の病気と診断された早い段階から開始されることがあります。緩和ケアは、病気そのものやその治療に伴うあらゆる苦痛(痛み、吐き気、倦怠感、精神的ストレスなど)の管理に重点を置き、患者さんが病気と共存しながら、質の高い生活を送れるよう支援します。つまり、緩和ケアはターミナルケアを含む、より広い範囲の病状や時期に適用されうるアプローチと言えます。ターミナルケアの段階では、緩和ケアの原則がより強く、集中的に適用されることになります。

3. グリーフケア:悲しみを乗り越えるための心のケア

大切な人を失った悲しみは、言葉では表しきれないほど深く、そして長く続くことがあります。看取りを経験された方々が、その喪失感にどう向き合い、心のケアをどのように進めていけば良いのかを知りたいと願うのは自然なことです。このセクションでは、死別による悲嘆(グリーフ)と向き合い、乗り越えていくための「グリーフケア」について詳しく解説します。グリーフケアは、悲しみを無理に抑え込むのではなく、その感情を健全に表現し、受容していくプロセスを支援するものです。ここでは、グリーフケアの様々な種類、実践的な方法、そして専門家やコミュニティからのサポートについて、読者の感情に寄り添う形で丁寧に説明し、悲しみを乗り越えるための道筋を示します。

3-1. グリーフケアの種類

グリーフケアは、個々の状況やニーズに合わせて様々な形態で提供されています。専門家との一対一で行われる個人カウンセリングは、自身の感情や経験を安心して語り、専門的な視点からのサポートを受けることができる、最も一般的な方法の一つです。

同じような経験を持つ人々が集まるグループセラピーや自助グループも、大きな支えとなります。ここでは、共感し合える仲間との繋がりを通じて、孤独感を和らげ、互いに支え合います。体験談の共有や、共に悲しみを分かち合うプロセスは、回復への大きな力となります。

近年では、オンラインコミュニティやフォーラムも普及しています。時間や場所を選ばずにアクセスできるため、対面での参加が難しい場合でも、気軽にサポートを求めることが可能です。匿名で参加できる場合もあり、よりオープンに感情を表現しやすいという利点もあります。これらの多様な形態の中から、自分に合ったものを見つけることが、グリーフケアを始める第一歩となります。

3-2. グリーフケアの方法

悲しみを乗り越えるためのグリーフケアには、様々な実践的なアプローチがあります。まず、自身の感情を抑え込まず、言葉や文章、絵、音楽などを通じて表現することが大切です。泣きたいときは我慢せず泣き、怒りや不安を感じたときも、それを否定せずに受け止めることから始めましょう。

亡くなった方との思い出を大切にすることも、心の支えとなります。写真を見返したり、一緒に過ごした場所を訪れたり、思い出の品に触れたりすることで、故人との繋がりを感じ続け、故人の存在を人生の一部として受け入れていくことができます。

また、自分自身の心と体を労わるセルフケアも不可欠です。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動は、心身の健康を保ち、悲しみと向き合うためのエネルギーを与えてくれます。リラクゼーションを取り入れたり、好きなことに時間を費やしたりすることも、心の回復を助けます。

さらに、徐々に日常生活を再構築していくことも重要です。無理のない範囲で、仕事や趣味、社会との繋がりを再び持ち始めることで、喪失感を抱えながらも、新たな生活のリズムを見つけていくことができます。焦らず、ご自身のペースで進めていくことが何よりも大切です。

3-3. グリーフケアのサポート

グリーフケアを求めているとき、一人で抱え込まずに、利用できる様々なサポート体制を知っておくことは非常に重要です。まず、専門家によるサポートは、心の深い悲しみや複雑な感情に対処する上で大きな助けとなります。心理士、臨床心理士、精神科医、ソーシャルワーカーなどは、専門的な知識と技術をもって、個々の状況に合わせたカウンセリングや支援を提供してくれます。

地域には、自治体が運営する相談窓口や、NPO法人、遺族会などが設置するサポートグループがあります。これらのリソースは、地域の実情に合わせた情報提供や、同じような経験を持つ人々との交流の機会を提供してくれることがあります。

また、インターネットを活用したオンラインサービスも、手軽に利用できるサポートの一つです。専門家によるオンラインカウンセリングや、匿名で参加できるチャットフォーラム、情報提供サイトなど、多様な選択肢があります。これらのサポートを積極的に活用し、ご自身のペースで回復への道を歩んでいくことが大切です。

4. 葬儀の準備と流れ:故人を偲ぶために

人生の最期を飾る葬儀は、故人への感謝と別れを告げるための大切な儀式です。遺された家族にとっては、故人を社会的な慣習に則って送り出すと同時に、悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための区切りともなります。しかし、突然の訃報に接し、限られた時間の中で葬儀の準備を進めることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となり得ます。このセクションでは、葬儀の準備、多様化する葬儀の形式、費用、そして当日の具体的な流れについて、分かりやすく解説します。この記事が、大切な方への後悔のないお見送りを実現するための一助となれば幸いです。

4-1. 葬儀の種類

葬儀の形式は、故人の遺志や残されたご家族の意向、宗教・宗派、予算などによって多岐にわたります。近年では、より小規模で、故人や家族の意向を反映した形式が選ばれる傾向にあります。代表的な葬儀の形式としては、家族や親族、親しい友人のみで執り行われる「家族葬」、古くから行われている友人や知人も招く「一般葬」、通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う「直葬(火葬式)」、そして一日で通夜と告別式を済ませる「一日葬」などがあります。

「家族葬」は、近親者のみで静かに故人を見送ることができるため、精神的な負担が少なく、費用を抑えやすいというメリットがあります。一方で、故人の友人や知人に訃報が届かず、後から連絡を受けることになる場合があるため、配慮が必要です。

「一般葬」は、故人が生前お世話になった方々へ感謝を伝える機会となり、地域社会とのつながりを示す場でもあります。しかし、参列者が多くなる傾向があるため、準備や費用がかさむことがあります。

「直葬(火葬式)」は、葬儀の形式を簡略化し、火葬のみを行うため、費用を大幅に抑えられ、時間的な制約も少ないのが特徴です。しかし、宗教的な儀式を重視する方や、故人の友人・知人が多い場合には不向きな場合があります。

「一日葬」は、通夜を行わないことで、準備期間や費用を抑えつつ、告別式で故人を見送ることができる形式です。火葬までの時間や、参列者の都合に合わせて選択されることが多いです。

これらの葬儀形式は、それぞれにメリット・デメリットがあり、どれが最適かはご家族の状況や故人の希望によって異なります。事前にそれぞれの特徴を理解し、後悔のない選択をすることが大切です。

4-2. 葬儀の費用

葬儀にかかる費用は、選ばれる葬儀の形式、地域、葬儀社、そして含まれるサービス内容によって大きく変動します。一般的に、葬儀費用は「葬儀一式費用」と「宗教者へのお礼」、「返礼品・飲食費」などに分けられます。

「葬儀一式費用」には、祭壇の設営、棺、骨壺、遺影写真、式場の使用料、火葬料、霊柩車・搬送車の手配などが含まれることが一般的です。この部分が葬儀費用の大部分を占めます。祭壇の装飾や棺の種類によって、費用は大きく変わってきます。

「宗教者へのお礼」としては、読経や戒名授与などに対して僧侶や神職、神父などに支払うお布施や戒名料などが含まれます。これも宗派や地域によって相場が異なります。

「返礼品・飲食費」には、会葬御礼品(参列者への感謝の品)、香典返し(後日贈る場合)、通夜振る舞いや精進落としといった飲食にかかる費用が含まれます。参列者の人数によって変動する項目です。

葬儀費用の平均的な相場は、家族葬で100万円前後、一般葬で150万円前後と言われることが多いですが、これはあくまで目安です。近年では、葬儀社が提供するパッケージプランを利用することで、費用をある程度明確にし、抑えることが可能になっています。また、火葬のみを行う直葬であれば、数十万円程度に抑えることもできます。

費用を抑えるためには、複数の葬儀社から見積もりを取り、内容を比較検討することが重要です。また、不要なオプションを削ったり、会葬御礼品や返礼品を工夫したりすることも有効な手段です。公的な支援制度や、自治体によっては葬祭費の助成金制度がある場合もありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

4-3. 葬儀の流れ

葬儀は、故人が亡くなってから火葬・埋葬に至るまで、一連の儀式として執り行われます。一般的な流れは、まずご逝去から葬儀・告別式、そして火葬、最後に精進落とし(お清め料理)といった順序で進みます。

ご逝去後、ご遺体はご自宅や葬儀式場へ搬送され、安置されます。その後、葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀の形式、日程、場所などを決定します。

初七日法要などを繰り上げて行う場合が多いですが、一般的には、葬儀の前日には「お通夜」が執り行われます。お通夜は、故人の冥福を祈り、遺族や親族、親しい友人が集まり、故人を偲びながら夜を過ごす儀式です。通常、夕方から始まります。

お通夜の翌日には、「告別式」が執り行われます。告別式は、故人と最後の別れを告げる儀式であり、弔辞の拝読、弔電の紹介、焼香などが行われます。葬儀・告別式は、一般的に午前中に行われることが多いです。

告別式が終わると、故人の棺を霊柩車に乗せ、「火葬場」へと向かいます。火葬場では、火葬許可証を提出し、火葬炉でご遺体を荼毘に付します。火葬には通常1時間半から2時間程度かかります。

火葬後、骨上げ(収骨)が行われ、遺骨を骨壺に納めます。その後、遺骨を持って葬儀式場や料亭などに移動し、「精進落とし(お清め料理)」が振る舞われます。これは、無事に火葬が済んだことを祝い、参列者をもてなすための食事です。

これらの流れは、宗教・宗派や地域、ご家族の意向によって多少異なる場合があります。各段階でのマナーや注意点についても、事前に確認し、故人にとって最善のお見送りができるよう準備を進めることが大切です。

5. 看取りを支える家族の役割と心構え

大切な方の最期を、住み慣れたご自宅や、安心できる環境で迎える「看取り」。それは、ご家族にとって、かけがえのない、深い意味を持つ時間となります。しかし、そのプロセスは、深い感動とともに、ご家族の心身に大きな負担をもたらすことも少なくありません。このセクションでは、ご家族が主体的に看取りを支える上での具体的な役割、そしてどのような心構えが求められるのかを、温かい視点から探っていきます。

ご家族が看取りの中心となることは、故人様との最後の時間を、より個人的で、より尊いものにする上で非常に重要です。ご自身の体調や精神状態に気を配りながら、無理のない範囲で、故人様を支えることが大切です。休息をしっかりと取り、感情の波にも寄り添いながら、ご家族同士で支え合うことも忘れないでください。

また、看取りは決して一人で抱え込むものではありません。医師、看護師、ケアマネージャー、訪問介護員など、医療・介護の専門家との連携は不可欠です。彼らは、医学的な知識や経験に基づいたサポートを提供し、ご家族の負担を軽減してくれます。遠慮なく相談し、共に最善の方法を模索していくことが、穏やかな看取りへと繋がります。

6. 事前準備の重要性:リビングウィルとエンディングノート

ご自身の最期や葬儀について、どのような希望をお持ちですか? その意思を、大切なご家族にしっかりと伝えていますでしょうか。事前にご自身の希望を明確にし、共有しておくことは、ご本人だけでなく、残されるご家族にとっても、将来的な混乱を防ぎ、心の平安をもたらすための非常に重要な準備となります。

この準備を具体的に進めるためのツールとして、「リビングウィル」と「エンディングノート」があります。これらは、人生の終末期における医療やケア、そして人生の締めくくりに関する様々な希望を整理し、伝えるための有効な手段です。

リビングウィルとは、延命治療など、ご自身の医療に関する最終的な意思を文書化したものです。万が一、ご自身で意思決定ができなくなった場合に、どのような医療を受けたいか、あるいは受けたくないかを具体的に記しておくことで、ご家族や医療関係者がそれに沿った判断を下す助けとなります。

一方、エンディングノートは、リビングウィルよりも広範な内容をカバーします。葬儀やお墓に関する希望、財産分与、遺言、連絡しておきたい人、故人へのメッセージなど、人生の終末期に関わるあらゆる希望や情報を、ご家族がスムーズに手続きを進められるようにまとめるためのものです。

これらの準備を早期に行うことは、後悔のない選択をするための鍵となります。ご自身の意思を尊重し、ご家族の負担を軽減するためにも、ぜひ前向きに検討してみてください。

7. まとめ:大切な人と、最期の時間を大切に

この記事では、大切な人の看取り、ターミナルケア、グリーフケア、そして葬儀に至るまで、終末期を支えるための包括的な情報をお伝えしてきました。このまとめのセクションでは、これまでの内容を振り返り、読者の皆様が最期の時間を心穏やかに過ごし、後悔のない選択をできるよう、そして死別後の悲しみを乗り越え、前向きに歩み出すためのヒントを提供します。

大切な人との最期の時間は、かけがえのない宝物です。後悔のない選択をするためには、ご自身の気持ちに正直になり、周囲と連携しながら、できる限りの準備を進めることが大切です。そして、旅立ちを見送った後も、悲しみと向き合い、ご自身の心を癒していくプロセスは、決して一人で抱え込む必要はありません。この経験を通じて得られた学びと、育まれた愛情は、これからもあなたと共にあります。温かい心で、これからの人生を歩み始めてください。

愛する家族と、かけがえのない最期の時間を心穏やかに過ごすために。

お葬式の事前相談は、ライフサポートにお任せください。

24時間いつでも受付可能です。

LINE相談お問い合わせ | 福岡市内で葬儀・家族葬をするなら ライフサポート

万が一お亡くなりになられたら | 【公式】福岡市の家族葬7万円|追加費用なし明朗会計|ライフサポート

福岡県で評判がいい緩和ケア(ホスピス)を行うおすすめ施設・病院5選 | ホスピス施設選びのお役立ちサイト「スマイルホスピス」

無料資料請求

無料資料請求