トピックス

ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、

最新情報をお知らせしています。

2025年10月24日

葬儀の香典マナー完全ガイド:金額相場、表書き、直葬での対応

親しい方の突然の訃報に、何から準備すれば良いのか戸惑う方も少なくないでしょう。特に、香典は故人への弔意を表す大切なものですが、金額相場や宗教ごとの表書き、直葬の場合の対応など、様々な疑問があるかもしれません。この記事では、香典に関する基本的なマナーから、状況に応じた対応まで、分かりやすく解説します。この記事を読めば、香典に関する不安を解消し、故人や遺族に失礼のない対応ができるようになります。

香典とは?その意味と役割

香典(こうでん)とは、葬儀や法要の際に、故人への供物として遺族に渡される金品のことです。これは、故人を偲び、冥福を祈る気持ちを表すとともに、遺族の経済的な負担を軽減するという相互扶助の精神に基づいています。香典は、不祝儀袋と呼ばれる専用の袋に入れて渡すのが一般的です。その金額は、故人との関係性や地域、自身の経済状況によって異なりますが、一般的には偶数ではなく奇数(割り切れない数)が選ばれることが多いとされています。これは、香典返しで「半返し」をする際に、偶数だと分けやすいため、また、不幸が重ならないようにという願いが込められているとも言われています。香典は、単なる金銭の贈与ではなく、弔いの気持ちや遺族への配慮を示す大切な儀礼の一部です。

香典の金額相場:関係性別・年齢別

香典の金額は、故人との関係性や年齢、地域、そして自身の立場などによって異なります。一概に「いくらが正解」とは言えませんが、一般的な相場を知っておくことで、迷いを減らすことができます。ここでは、関係性別に香典の金額相場について解説します。

親族の場合

親族間の香典は、血縁関係の近さや故人の年齢によって金額が変動するのが一般的です。一般的に、関係が近いほど、また故人が親族の中では若いほど、金額は高くなる傾向があります。例えば、祖父母や両親への香典は、兄弟姉妹やその配偶者よりも高くなることが多いでしょう。また、自身の年齢が上がるにつれて、包む金額も増える傾向が見られます。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、家庭ごとの慣習や経済状況によっても異なります。

友人・知人の場合

友人や知人への香典は、故人との関係性の深さや付き合いの頻度によって金額を決めます。親しい友人であれば、ある程度の金額を包むことが多いですが、一般的な知人であれば、より控えめな金額になるでしょう。例えば、学生時代の友人や、頻繁に連絡を取り合っていた友人であれば、3万円程度を包むこともありますが、それほど親しくなかったり、しばらく連絡を取っていなかったりする場合は、1万円程度が相場とされることもあります。また、連名で香典を出す場合や、会費制の葬儀の場合は、金額の調整が必要になります。

会社関係者の場合

会社関係者への香典は、故人との関係性、役職、そして自身の立場を考慮して金額を決めます。上司や先輩、親しくしていた同僚への香典は、一般的な友人・知人よりもやや高めになる傾向があります。例えば、上司や親しい同僚であれば1万円から3万円程度、部下やあまり接点のなかった同僚であれば5千円から1万円程度が相場とされることが多いでしょう。ただし、会社の慣習や、他の同僚との兼ね合いも考慮して、事前に相談することも大切です。

宗教別 香典の表書き

葬儀や法事など、弔事の際に渡す香典は、宗教や宗派によって表書きの書き方が異なります。相手への配慮を示すためにも、適切な表書きを知っておくことが大切です。ここでは、仏式、神式、キリスト教式、そして無宗教の場合に分けて、香典の表書きと水引のマナーを解説します。

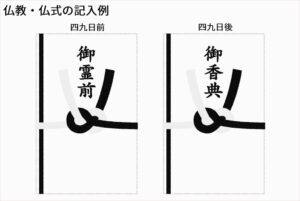

仏式の場合

仏教式の葬儀やお通夜では、香典の表書きは状況によって使い分けます。一般的に、四十九日(満中陰)までは「御霊前」と書くのが通例です。ただし、浄土真宗など、霊魂の考え方が異なる宗派では「御霊前」は使わず、「御仏前」と書くのが適切とされています。四十九日を過ぎた法事や年忌法要では、「御仏前」または「御供物料」と書きます。水引は、黒白や黄白の結び切りを選びます。複数回弔事を行う場合に結び直せるように、結び切りが一般的です。

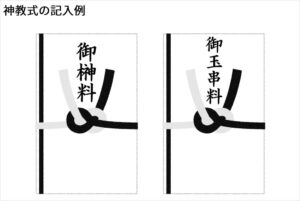

神式の場合

神道式の葬儀では、仏式とは異なる表書きを用います。「御霊前」は仏式と同様に使える場合もありますが、神道では死者を「神」として祀るという考え方から、「御榊料(おさかきりょう)」や「御玉串料(おたまぐしりょう)」と書くのが一般的です。これらは、神前に供える榊やお札に代わる金銭という意味合いがあります。水引は、仏式と同じく黒白の結び切りが用いられます。

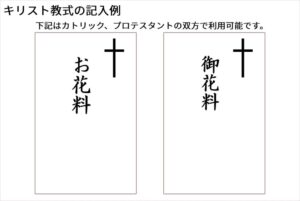

キリスト教式の場合

キリスト教式の葬儀では、香典という考え方ではなく、お供え物や献花に添える金銭として「お花料」という表書きが一般的です。カトリックとプロテスタントで若干の違いはありますが、どちらの場合も「お花料」と書くことが多いです。無宗教の葬儀で使われることもあるため、幅広く対応できます。水引は、基本的に不要ですが、もし付ける場合は、白無地の封筒に白黒または白銀の水引を選びます。

無宗教の場合

故人が無宗教であったり、宗教が不明な場合、あるいは宗教色のないお別れ会などでは、表書きに迷うことがあります。このような場合は、「御霊前」や「お花料」といった特定の宗教を示す言葉は避け、「御香典」や「御供物料」、「お花料」など、相手に不快感を与えない一般的な表現を選ぶのが良いでしょう。それでも迷う場合は、無地の封筒に何も書かず、現金のみを渡すか、事前に遺族に確認するのが最も確実な方法です。水引は、不祝儀用の黒白結び切りを選ぶか、無地の封筒を使用します。

香典袋の書き方:名前と金額

香典袋への記入は、故人への敬意と遺族への配慮を示す大切な儀式の一部です。特に、氏名と金額の書き方にはいくつかのマナーがあり、これらを正しく理解し実践することで、失礼なく弔意を表すことができます。ここでは、香典袋に正しく氏名と金額を記入するための基本的なルールと、具体的な書き方について解説します。

氏名の書き方

香典袋の表書きには、ご自身の氏名を記入するのが一般的です。一般的には、袋の中央よりもやや右下寄りに、濃い墨で丁寧に氏名を記します。単身で参列する場合は、ご自身のフルネームを記載するのが基本です。夫婦で参列する場合、夫の氏名を中央に書き、その左隣に「妻 〇〇」と記載する方法もありますが、近年ではご自身の氏名のみを記載するのが一般的になりつつあります。ただし、地域や慣習によって異なる場合があるため、事前に確認しておくと安心です。

金額の書き方

香典袋の裏書きには、包んだ金額を記入します。金額は、改ざん防止のため、漢数字で正確に記入することが推奨されています。例えば、1万円は「壱万円」、3万円は「参万円」、5万円は「伍万円」と記載します。「壱」は「一」、「弐」は「二」など、数字の前に「壱」「弐」「参」「伍」「拾」といった旧字体や、より改まった漢字を使用することで、改ざんを防ぐことができます。また、金額は一般的に奇数(3、5など)が好まれます。偶数、特に4(死)や9(苦)を連想させる数字は避けるのがマナーです。

連名の場合

複数人で香典を包む場合、氏名と金額の書き方には注意が必要です。2~3名程度の連名であれば、全員の氏名を袋の表書きに連ねて記入します。この際、目上の方や関係性の深い方から順に左から右へ記載するのが一般的です。4名以上の連名となる場合は、代表者の氏名を中央に書き、その左隣に「外一同」と添えるか、全員の氏名を裏書きにまとめて記載する方法があります。裏書きには、代表者の氏名、または「〇〇家一同」などと記し、その下に全員の氏名とそれぞれの金額、そして合計金額をまとめて記載します。この際、金額は「金 〇〇円」のように、漢数字で正確に記入します。

直葬の場合の香典

近年、簡素化された葬儀として「直葬」を選択する方が増えています。それに伴い、参列する際に「香典はどうすれば良いのだろうか?」という疑問を持つ方も少なくありません。直葬は一般的な葬儀とは形式が異なるため、香典に関するマナーも少し注意が必要です。ここでは、直葬における香典の取り扱いについて、その基本から注意点までを詳しく解説します。

直葬とは?

直葬とは、通夜や告別式といった儀式を行わず、火葬・埋葬(または納骨)のみを簡潔に行う葬儀の形式です。親族やごく親しい友人など、限られた方々のみで執り行われることが多く、花や供物も最低限にするのが一般的です。これにより、葬儀にかかる費用や遺族の負担を大幅に軽減できるというメリットがあります。病院や施設から直接火葬場へ向かうことが多いため、現代のニーズに合った葬送の形として注目されています。

香典は必要?

直葬の場合、香典を渡すべきかどうかは、まず「参列するかどうか」と「遺族の意向」によります。一般的に、直葬は香典や供花を辞退されるケースが多いため、参列しないのであれば無理に送る必要はありません。もし直葬に参列する場合でも、事前に遺族に香典を受け取ってもらえるか確認するのが最も丁寧です。確認できない場合は、香典を渡す代わりに、後日改めて弔意を伝える、供花や弔電を別途送る、といった方法を検討しましょう。遺族の意向を尊重することが何よりも大切です。

金額相場

直葬で香典を受け取ってもらえる場合、その金額は一般的な葬儀と同様に、故人との関係性や地域によって異なります。友人・知人であれば3,000円~5,000円、親族や親しい間柄であれば10,000円~30,000円が目安となるでしょう。ただし、これはあくまで一般的な相場であり、直葬では香典を辞退されることが多いため、事前に確認できない場合は、少額にするか、あるいは香典以外の方法で弔意を示すのが無難です。

渡す際の注意点

直葬で香典を渡す際には、いくつかのマナーに注意が必要です。まず、香典を受け取ってもらえるかどうかの確認を最優先してください。もし受け取ってもらえる場合、香典袋は白無地の不祝儀袋を選び、表書きは「御香典」「御霊前」など、宗派や状況に合わせて記入します。金額は、前述の相場を参考に、無理のない範囲で包みましょう。渡すタイミングは、参列した場合、受付があればそこで、なければ遺族に直接手渡しします。しかし、香典辞退の意向が示されている場合は、無理に渡すのは失礼にあたるため控えましょう。

香典を渡す際のマナー

香典は、故人を偲び、遺族の悲しみを分かち合うために贈るものです。しかし、その渡し方にはいくつかのマナーがあり、失礼にあたらないように注意が必要です。ここでは、香典を渡す際のマナーについて、具体的な方法を解説します。

ふくさの使い方

香典袋を渡す際に使用するふくさの選び方、包み方、渡し方について解説します。

ふくさは、香典袋を袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが礼儀です。ふくさの色は、慶事には暖色系、弔事には寒色系(紫、紺、緑など)を選びます。黒やグレーのふくさも弔事用として一般的です。

包み方ですが、まずふくさを広げ、香典袋を中央に置きます。弔事の場合は、右側を上に、香典袋の表書きが読める向きにして、左上、右下、右上、左下の順に折りたたみます。最後に、右側の折り返し部分を内側に挟み込み、形を整えます。

渡し方としては、相手に失礼なく渡すために、ふくさから香典袋を取り出し、表書きが相手から読める向きにして、両手で差し出します。「この度はご愁傷様です」や「お悔やみ申し上げます」などの一言を添えると良いでしょう。

渡すタイミング

葬儀・告別式で香典を渡す適切なタイミングと、渡す相手について解説します。

香典を渡すタイミングは、葬儀・告別式に参列する場合、受付で渡すのが最も一般的です。受付係の方に「ご霊前(またはご仏前)です」などと一言添えて、氏名を伝えた後に渡します。受付が設けられている場合は、このタイミングを逃さないようにしましょう。

もし受付が設置されていない場合や、都合がつかず受付を済ませられなかった場合は、通夜の際や、葬儀・告別式が始まる前、または式が終了した後、遺族に直接手渡すことも可能です。ただし、祭壇に供える場合は、読経が始まる前に行うのが望ましいです。

渡す相手は、原則として受付係の方、または遺族の代表者です。故人との関係性によっては、親族の年長者などに渡す場合もありますが、迷ったら受付係の方に確認するのが確実な方法です。

香典の郵送方法:現金書留

香典を郵送する際は、安全かつ確実に届けるために、郵便局の「現金書留」を利用するのが一般的です。葬儀に参列できない場合や、後日弔意を示したい場合に用いられます。

現金書留は、現金を安全に送るための専用の郵送サービスです。万が一の紛失や破損に備え、損害賠償制度が付帯しており、送金した記録も残ります。

利用するには、まず郵便局で現金書留封筒と送金票を入手します。封筒には現金を入れ、送金票には、送る方の氏名・住所、受け取る方の氏名・住所、そして送金額を正確に記入します。

封筒には、香典袋に入れた現金とともに、お悔やみの言葉を記した手紙やカードを同封するのがマナーです。封筒はしっかりと閉じ、郵便局の窓口に持参して手続きを行います。

現金書留の料金は、基本料金に加えて、送金額に応じた保険料が加算されます。お住まいの地域や送金額によって異なりますので、事前に郵便局で確認することをおすすめします。

香典は、本来であれば葬儀の際に直接手渡すものですが、やむを得ず郵送する場合は、できるだけ速やかに送ることが大切です。

宗教が不明な場合の香典

ご遺族がどのような宗教を信仰されているか不明な場合、香典の準備には迷うことがあります。しかし、一般的には、宗派を問わない形式で対応することが可能です。

どのような状況でも、故人を偲ぶ気持ちを形にすることが大切です。もし、どうしても判断がつかない場合は、以下のような対応を検討すると良いでしょう。

まず、香典袋(不祝儀袋)の選び方ですが、仏式・神式・キリスト教式など、特定の宗教儀礼に限定されない、白無地や蓮の花などが描かれたシンプルなものを選ぶのが無難です。水引の色も、黒白、黄白、銀など、慶弔両方に使えるものか、弔事専用の黒白などが適しています。

次に、表書き(名目)ですが、「御霊前」は仏式・神式で広く使われますが、浄土真宗など一部の宗派では「御仏前」が使われます。キリスト教式では「御花料」や「お悔やみ料」などとします。宗教が不明な場合は、「御香典」や「お悔やみ料」といった、より一般的な表書きを選ぶのが良いでしょう。それでも迷う場合は、何も書かずに渡すか、もしくは、親族など関係者に確認するのが最も確実な方法です。

香典の金額についても、特定の宗教の慣習に左右されない一般的な相場を参考にします。地域や故人との関係性によって異なりますが、無理のない範囲で、感謝の気持ちを込めて包むことが大切です。

最終的には、形式よりも、故人を偲び、遺族を気遣う気持ちが最も重要です。不明な点があれば、周囲の人に相談したり、シンプルで汎用的な対応を選んだりすることで、失礼なく弔意を示すことができます。

香典に関するよくある質問

葬儀の際にお渡しする香典について、多くの方が抱える疑問にお答えします。香典の金額、包み方、渡しそびれた場合の対応、そして香典返しについて、基本的なマナーと知識をまとめました。

Q1:香典の金額はどのように決める?

香典の金額は、故人様との関係性、ご自身の年齢、そして経済状況などを考慮して決められます。親族や親しい友人には5,000円から10,000円以上、知人や同僚には3,000円から5,000円が一般的です。偶数や「死」「苦」を連想させる4,000円、9,000円は避けるのが慣習ですが、最近ではマナーも多様化しています。

Q2:香典の金額は新札?

香典には、事前に不幸を知っていたかのような印象を与えかねない新札ではなく、旧札を使用するのが伝統的なマナーとされています。もし新札しかない場合は、一度折り目をつけてから包むと良いでしょう。ただし、近年では新札でも問題ないとされる場合や、地域によって慣習が異なることもあります。

Q3:香典を渡しそびれた場合は?

葬儀に参列できなかった場合や、当日香典を渡す機会を逃してしまった場合は、後日改めてお渡しすることができます。葬儀後1週間から1ヶ月以内を目安に、現金書留で郵送するのが丁寧です。お詫びの言葉を添えた手紙を同封すると、より気持ちが伝わります。

Q4:香典返しはいらない?

香典返しは、香典をいただいたことへのお礼として贈られるものです。原則として香典返しは必要ですが、遺族が「香典返しは不要です」と伝える場合もあります。会葬礼状に記載されていたり、葬儀の際にアナウンスされたりすることがあります。遺族からの申し出がない限りは、お返しを準備するのが慣習ですが、その判断は遺族の意向を尊重することが大切です。

無料資料請求

無料資料請求