トピックス

ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、

最新情報をお知らせしています。

2025年10月23日

【完全版】各宗派の仏壇と注意点:選び方から処分まで

「仏壇って、一体どんなものを選べばいいの?」「宗派によって違うって本当?」 大切な方を亡くされた方、お仏壇の買い替えを検討されている方、またはこれから仏壇を迎えようと考えている方へ。 この記事では、各宗派の仏壇の特徴や選び方、設置場所や処分方法など、仏壇に関するあらゆる疑問を解決します。さらに、神道のお仏壇「祖霊舎」についても詳しく解説。この記事を読めば、あなたにぴったりの仏壇を見つけ、安心して供養ができるようになります。

各宗派の仏壇:特徴と違い

仏壇は、各家庭で仏様やご先祖様をお祀りするための大切な場所です。その形式は、信仰する宗派によって細かく異なります。ここでは、浄土真宗、真言宗、曹洞宗、日蓮宗といった主要な宗派における仏壇の特徴、安置される本尊や掛軸、そして仏具の違いについて解説します。宗派ごとの教義や思想が、仏壇のあり方にどのように反映されているのかを見ていきましょう。

浄土真宗のお仏壇

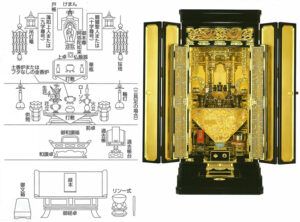

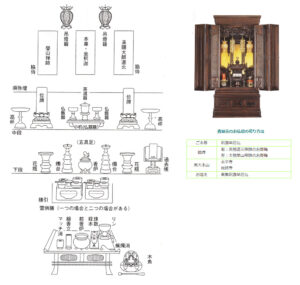

浄土真宗では、「南無阿弥陀仏」と唱えることで阿弥陀如来の救済を得られるという教えが中心です。そのため、仏壇には阿弥陀如来を本尊としてお祀りするのが基本です。一般的には、金仏壇と呼ばれる漆塗りで金箔が施された荘厳な仏壇が用いられることが多いですが、近年では唐木仏壇も多く選ばれています。脇侍には、親鸞聖人やその他の門徒、あるいは観音菩薩と勢至菩薩をお祀りします。掛軸も阿弥陀如来や宗祖、門徒が描かれたものが用いられます。仏具は、華美になりすぎず、阿弥陀如来への感謝の気持ちを表すシンプルなものが選ばれる傾向があります。

【浄土真宗本願寺派】

【真宗大谷派】

真言宗のお仏壇

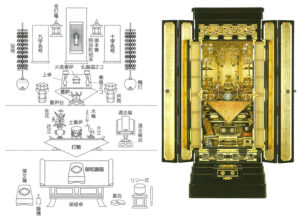

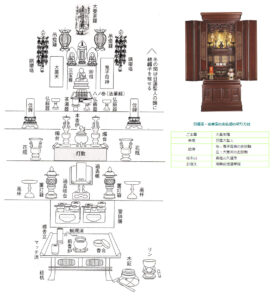

真言宗は、密教の教えに基づき、宇宙の真理そのものである大日如来(だいにちにょらい)を本尊とすることが多い宗派です。仏壇には、大日如来の坐像や、弘法大師(空海)をお祀りします。真言宗の仏壇は、その密教の教義を反映して、比較的荘厳で、金箔や蒔絵などが施された豪華な造りのものが見られます。曼荼羅(まんだら)を安置することもあり、仏壇自体が宇宙観を表す空間として捉えられることもあります。脇侍には、不動明王や降三世明王などの明王、あるいは弘法大師と釈迦如来をお祀りすることが一般的です。

【真言宗】

曹洞宗のお仏壇

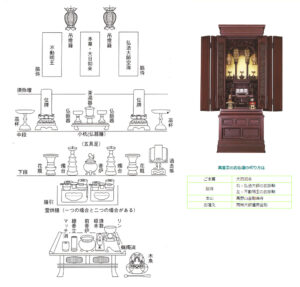

曹洞宗は、禅宗の一つであり、「只管打坐(しかんたざ)」という座禅による修行を重んじる宗派です。仏壇には、開祖である釈迦如来を本尊としてお祀りします。仏壇の形式は、余計な装飾を排した、質実剛健で落ち着いたデザインが好まれます。掛軸には、釈迦如来、達磨大師、あるいは歴代の祖師方の肖像が用いられます。脇侍としては、左に道元禅師、右に瑩山禅師をお祀りするのが一般的です。仏具も、派手さを抑えた、日常の供養に適したものが選ばれます。

【曹洞宗】

日蓮宗のお仏壇

日蓮宗は、法華経の教えを信奉し、「南無妙法蓮華経」の題目を唱えることを最も重要視する宗派です。そのため、仏壇の中心には「曼荼羅(まんだら)」、特に「題目曼荼羅(だいもくまんだら)」と呼ばれる、題目と仏様、弟子たちの名前が記された掛け軸を安置するのが特徴です。本尊として釈迦如来や多宝如来をお祀りする場合もあります。仏壇の造りは、宗派によって多少異なりますが、華やかな装飾が施されたものから、シンプルなものまで様々です。脇侍には、お題目をお唱えした日蓮大聖人や、その弟子たちをお祀りします。

【日蓮宗】

その他の宗派のお仏壇

上記以外にも、浄土宗、臨済宗、天台宗など、多くの宗派が存在し、それぞれに仏壇の安置様式に特色があります。例えば、浄土宗も阿弥陀如来を本尊としますが、浄土真宗とは脇侍の配置や信仰のあり方に違いが見られます。臨済宗は曹洞宗と同様に禅宗に属しますが、修行方法や仏壇の様式に若干の差異があります。天台宗は、法華経を基盤としながらも、多種多様な仏様をお祀りするため、仏壇も比較的豪華な造りになることがあります。宗派によって仏壇の細かな規定は異なりますが、基本的には、ご自身の信仰する宗派のお寺のご住職や、仏壇店にご相談されるのが最も確実です。

仏壇の選び方:ポイントと注意点

サイズと設置場所の検討

仏壇を選ぶ上で最も基本的な要素の一つが、そのサイズと設置場所です。ご自宅の空間に合った適切なサイズを選ぶことは、仏壇が持つ本来の役割を果たすだけでなく、お部屋全体の調和を保つためにも重要です。マンションにお住まいの方や、限られたスペースを有効活用したい場合は、コンパクトな「ミニ仏壇」や「上置き仏壇」が適しています。これらは奥行きが浅く、棚の上などに設置しやすい設計になっています。一方、戸建て住宅で十分なスペースが確保できる場合は、床に直接置く「台付仏壇」や、より荘厳な「繰出位牌」なども安置できる大型の仏壇も検討できます。設置場所については、直射日光が当たる場所や湿気の多い場所は避け、毎日手を合わせやすい、落ち着いた空間を選ぶことが推奨されます。天井の高さも考慮し、扉を開けた際に余裕があるか確認しておきましょう。

素材とデザインの選択肢

仏壇に使われる素材は、その質感や風合い、耐久性に大きく影響します。古くから高級木材として知られる「黒檀」や「紫檀」は、その重厚感と美しい木目が特徴で、伝統的な仏壇に多く用いられます。一方、「ウォールナット」や「オーク」などの現代的な木材は、温かみのある色合いと木目が、モダンなデザインの仏壇に良く合います。近年では、金属やガラス、MDF(木質繊維板)に特殊な塗装を施した素材も登場し、デザインの幅を広げています。デザイン面では、漆塗りを施した重厚な「唐木仏壇」や、金箔や蒔絵で装飾された華やかな「金仏壇」といった伝統的なスタイルに加え、家具調の素材やシンプルなフォルムを取り入れた「モダン仏壇」が人気を集めています。お住まいのインテリアや、ご自身の感性に合うデザインを選ぶことで、より愛着を持って手を合わせることができるでしょう。最新のトレンドとしては、LED照明を内蔵したり、スライド式の膳引きを備えたりと、機能性とデザイン性を両立させたものが注目されています。

価格帯と予算設定

仏壇の価格は、素材、サイズ、装飾の細かさ、そしてブランドによって大きく変動します。数万円で購入できるコンパクトなミニ仏壇から、数百万円を超えるような伝統工芸品のような高級仏壇まで、その幅は広いです。一般的に、使用されている木材の種類(黒檀、紫檀は高価)、金箔や蒔絵などの装飾の有無、彫刻の精巧さなどが価格に反映されます。予算を設定する際は、まずどのくらいの価格帯の仏壇を希望するかを明確にすることが重要です。安価な仏壇でも、素材や作りによっては十分な品質を持つものもありますが、あまりに安価な場合は、素材の耐久性や経年劣化なども考慮して慎重に検討しましょう。仏具一式を含めた総額で予算を考えることも大切です。品質を見極めるには、実際に店舗で素材の肌触りや木目の美しさ、扉の開閉のスムーズさ、装飾の丁寧さなどを確認することをおすすめします。

仏壇購入時の注意点

仏壇選びで後悔しないためには、いくつかの重要な注意点があります。

- 宗派の確認: まず、ご自身の宗派を確認することが必須です。仏壇の様式や本尊(ご本尊)は宗派によって異なるため、事前に菩提寺(お寺)や詳しい方に確認しておきましょう。

- 仏具一式の手配: 仏壇を安置するための場所が決まったら、それに合わせて必要な仏具一式(位牌、仏像、香炉、花立、燭台、線香立て、おりんなど)が配置できるかを確認します。仏具は仏壇のサイズや様式に合ったものを選ぶ必要があります。

- 店舗での確認事項: 仏壇店に足を運ぶ際は、知識豊富な店員さんに相談できると心強いですが、一方的な勧め方や、不要なオプションを強く勧められる場合もあるため、ご自身のペースで納得いくまで説明を聞き、比較検討することが大切です。

- アフターサービスと保証: 購入後のアフターサービス(修理、クリーニングなど)や保証内容についても、事前に確認しておくと安心です。

仏壇の設置場所と方角

仏壇は、ご先祖様や故人を供養し、家族の絆を深める大切な祈りの場です。そのため、設置場所や方角は慎重に選びたいものです。ここでは、仏壇を安置するのに適した場所、避けるべき場所、そして風水的な観点から理想的な方角について詳しく解説します。

仏壇を安置するのに適した場所

仏壇を置く場所は、ご先祖様や故人を丁重にお迎えし、日々の供養をしやすい場所を選ぶことが大切です。一般的に適しているとされるのは、仏間や、リビングの一角、和室など、比較的静かで落ち着ける空間です。

仏間は、仏壇を安置するために設けられた部屋であるため、最も理想的な場所と言えます。もし仏間がない場合は、リビングの一角を検討しましょう。家族が集まるリビングは、日々の生活の中で仏壇を身近に感じられ、お参りの機会も自然と増えます。ただし、リビングの中でも、他の家具で囲まず、ある程度独立した空間を確保できる場所が望ましいです。

和室も、床の間や押入れなど、伝統的な日本の空間に仏壇が馴染みやすく、落ち着いた雰囲気でお参りできるため適しています。

いずれの場所を選ぶにしても、大切なのは「家族が毎日拝みやすい場所」「静かで、ご先祖様をゆっくり供養できる場所」であることです。常に清潔に保ち、家族の誰からも敬意を払われるような、大切にされている空間であることが、仏壇を安置する上で最も重要視されるべき点です。

避けるべき設置場所

仏壇は、湿気や直射日光、騒がしい場所、プライバシーのない場所を避けて設置することが推奨されます。

まず、水回りであるキッチンや浴室の近くは避けましょう。湿気が多く、カビや仏壇の傷みの原因となる可能性があります。また、直射日光が長時間当たる場所も、仏壇の木材を傷めたり、色褪せさせたりする原因となります。窓から差し込む日差しが気になる場合は、レースのカーテンなどで和らげる工夫が必要です。

寝室は、プライバシーの確保という点では良いかもしれませんが、人が亡くなった場所として連想されやすいため、避けた方が良いという考え方もあります。また、寝ている間に無意識に仏壇に足を向けてしまうなど、失礼にあたる可能性も考慮されます。

その他、階段の下や、人の出入りが激しい廊下、騒がしいテレビの近くなども、落ち着いて供養する環境としては不向きです。仏壇は、常に清潔で、静かで、家族がお参りしやすい、敬意を持って接することができる場所に安置するのが基本です。

仏壇の方角と風水

仏壇を置く方角については、風水的な観点も参考にされることがあります。一般的に、仏壇は「南向き」または「東向き」が良いとされています。

南向きは、日当たりが良く、明るい方角であるため、仏様やご先祖様が安らかに過ごせると考えられています。また、東向きも、太陽が昇る方角であり、生命力や活力を象徴するため、仏壇を安置するのに良いとされます。

一方で、西向きは、日が沈む方角であり、やや陰の気が強まるため、避けた方が良いという考え方もあります。北向きも、日当たりが悪くなりがちなので、あまり推奨されない傾向があります。

しかし、これらの理想的な方角に必ずしも設置できるとは限りません。特に現代の住宅事情では、方角にこだわることが難しい場合も多いでしょう。その場合、最も大切なのは、方角よりも「お参りする人が毎日拝みやすいか」「仏壇が粗末に扱われないか」という点です。

たとえ方角が理想的でなくても、仏壇が清潔に保たれ、家族が手を合わせやすい場所に安置されていれば、それが最も良い場所と言えます。風水はあくまで参考とし、ご自身の家庭環境や、仏様・ご先祖様への敬意を最優先に考えて設置場所を決めましょう。

仏壇の処分方法

仏壇は、家族の祈りの場であり、長年大切にされてきたものです。しかし、引っ越しや家族構成の変化、高齢化などにより、処分を検討せざるを得ない状況になることもあります。仏壇の処分は、単なる家具の廃棄とは異なり、精神的な側面も考慮する必要があります。本セクションでは、仏壇を適切に処分するための一般的な流れ、具体的な方法、費用、そして注意点について詳しく解説します。

閉眼供養(魂抜き)について

仏壇を処分する際、多くの人がまず思い浮かべるのが「閉眼供養(へいがんくよう)」または「魂抜き(たましいぬき)」と呼ばれる儀式です。これは、仏壇に宿るとされる仏様やご先祖様の魂を一時的に抜き、仏壇を「物」に戻すための儀式とされています。この儀式を行うことで、仏壇を安心して手放すことができると考えられています。 閉眼供養は、菩提寺(菩提寺)の住職や、仏壇供養を専門に行う業者に依頼するのが一般的です。依頼する際は、事前に相談し、日時や費用について確認しておきましょう。費用は、読経の内容や地域、業者によって異なりますが、数万円程度が相場となることが多いです。

仏壇の処分方法の種類と流れ

仏壇の処分方法には、いくつかの選択肢があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、ご自身の状況や考え方に合わせて最適な方法を選びましょう。

- 専門業者に依頼する

- メリット:仏壇の運搬から供養、処分まで一貫して任せられるため、手間がかかりません。位牌や仏具などもまとめて引き取ってもらえる場合が多いです。

- 流れ:

- 仏壇供養・処分業者に問い合わせ、見積もりを取る。

- 閉眼供養を依頼する場合は、僧侶の手配や読経の有無を確認する。

- 作業日時を決定し、仏壇の引き取りを依頼する。

- 業者による運搬・処分(供養後)。

- 菩提寺(菩提寺)に相談する

- メリット:長年お世話になっている菩提寺があれば、最も丁寧で安心できる方法と言えます。

- 流れ:

- 菩提寺に仏壇の処分について相談する。

- 閉眼供養を依頼し、読経とお焚き上げ、または引き取りについて相談する。

- 寺院の指示に従い、仏壇を預ける。

- リサイクルショップや仏壇店に引き取ってもらう・売却する

- メリット:まだ比較的新しく状態が良い仏壇であれば、費用を抑えたり、買い取ってもらえたりする可能性があります。

- 流れ:

- 仏壇の買い取りや引き取りを行っているリサイクルショップ、仏壇店を探す。

- 仏壇の状態を伝え、引き取りの可否や費用を確認する。

- 必要であれば、自分で運搬するか、業者に運搬を依頼する。

- 粗大ごみとして処分する

- メリット:費用が最も安く済みます。

- 注意点:

- 自治体によっては、仏壇を粗大ごみとして処分できない場合があります。事前に自治体のルールを確認してください。

- 多くの場合、内部の仏具などは別途処分する必要があります。

- 魂抜きを行っていない仏壇をそのまま廃棄することに抵抗を感じる方もいます。

- ご自身で運搬する必要がある場合が多いです。

仏壇処分の費用相場

仏壇の処分にかかる費用は、選択する処分方法や仏壇のサイズ、依頼する業者によって大きく変動します。以下に一般的な費用相場を示します。

- 閉眼供養(魂抜き): 1万円~5万円程度。読経のみか、お焚き上げまで依頼するかで費用が変わります。

- 専門業者への依頼: 3万円~10万円以上。仏壇のサイズ、素材、運搬距離、供養の有無によって大きく異なります。仏具一式込みでこの価格帯になることが多いです。

- 菩提寺への相談: 寺院によって異なりますが、数万円程度が目安です。お布施として渡す金額も考慮する必要があります。

- リサイクルショップ・仏壇店: 無料~数万円。状態が良ければ無料または安価で引き取ってもらえますが、運搬費がかかる場合もあります。

- 粗大ごみ: 自治体によりますが、数千円程度。別途、仏具の処分費用がかかる場合があります。

仏壇処分時の注意点

仏壇を処分する際には、いくつかの注意点があります。後悔のないよう、事前に確認しておきましょう。

- 自治体のルールを確認する: 仏壇のサイズや材質によっては、粗大ごみとして回収できない場合があります。また、回収方法や日時なども自治体によって定められています。

- 仏具の扱い: 仏壇本体だけでなく、位牌、仏像、掛け軸、おりんなどの仏具も一緒に処分するかどうかを決めましょう。位牌や仏像などは、特別供養が必要とされる場合もあります。

- 高額請求や悪質業者に注意する: 「閉眼供養は必ず必要」「今すぐ解体しないと大変なことになる」などと不安を煽り、高額な料金を請求する悪質な業者も存在します。複数の業者から見積もりを取り、契約内容をしっかり確認することが大切です。

- 供養の必要性について: 閉眼供養は、仏壇に宿る魂を抜くための儀式とされていますが、その必要性については個人の信仰や考え方によります。宗教的な儀式にこだわらない場合は、省略することも選択肢の一つです。

- 仏壇内部の確認: 処分前に、仏壇の内部に思い出の品や貴重品などが残っていないか、十分に確認してください。

- 信頼できる業者を選ぶ: 口コミや評判を調べたり、自治体などが推奨する業者を利用したりするなど、信頼できる業者を選ぶようにしましょう。

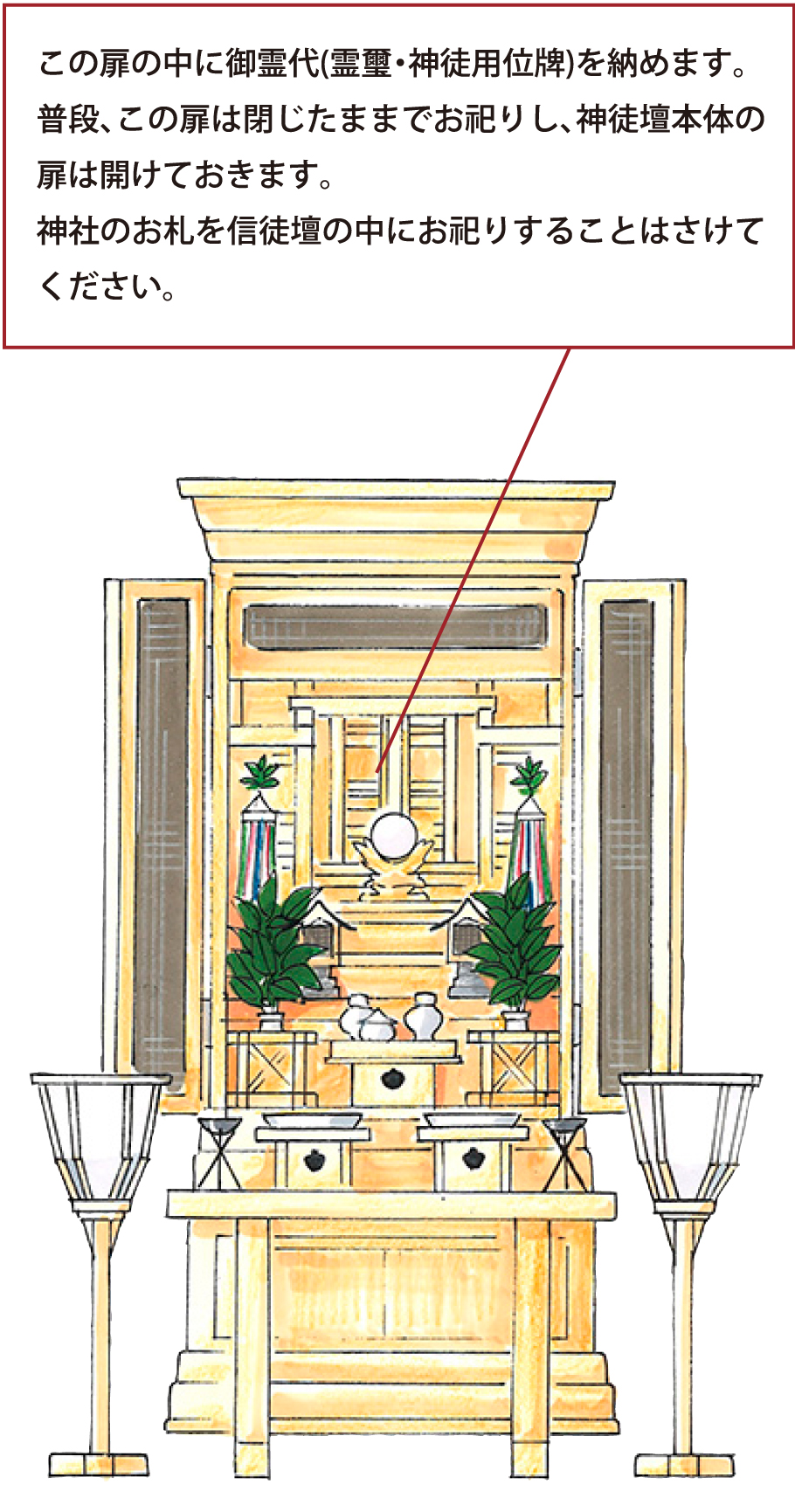

神道のお仏壇「祖霊舎」とは?

神道において、亡くなったご先祖様の御霊をお祀りするための神聖な場所が「祖霊舎(それいしゃ)」です。一般的には「みたまや」「さいしや」とも呼ばれ、仏教における仏壇に相当するものですが、その意味合いや祀り方には神道ならではの特徴があります。この記事では、祖霊舎の基本的な意味から、具体的な祀り方、注意点、そして仏壇との違いまでを詳しく解説します。

祖霊舎(みたまや)とは

神道において、祖霊舎(それいしゃ)は、亡くなられたご先祖様の御霊(みたま)をお迎えし、お祀りするための神棚の一種です。故人や先祖の御霊は、神様のお力によって守護され、子孫を見守ってくださると考えられています。そのため、祖霊舎は「みたまや」や「さいしや」とも呼ばれ、家を守る神聖な場所として大切に祀られます。仏壇が仏様やご先祖様をお祀りするのに対し、祖霊舎は神道のご祭神と、ご先祖様の御霊を一緒にお祀りするという特徴があります。

祖霊舎の祀り方と配置

祖霊舎を祀る場所は、清浄で静かな場所が適しています。一般的には、神棚の近くに設置されることが多いですが、神棚よりも一段下や、神棚とは別の部屋に設ける場合もあります。これは、神道においては、現人神(あらひとがみ)である天照大御神などを祀る神棚が最も上位にあり、ご先祖様の御霊をお祀りする祖霊舎は、その神棚に次ぐ位置づけとされることがあるためです。 祖霊舎の内部には、ご先祖様の御霊が宿るとされる「霊璽(れいじ)」を安置します。霊璽は、白木の箱に「〇〇家先祖代々之霊」などと記されたものを、神職様からお遷しいただくのが一般的です。 日々の供え物としては、米、塩、水、酒などが用いられます。これらは、ご先祖様への感謝の気持ちを表し、御霊を慰めるためのものです。供え物は、毎日新しいものに交換するのが望ましいとされています。

祖霊舎の注意点

祖霊舎を祀る上で、いくつかの注意点があります。

- 清掃と維持: 祖霊舎は常に清潔に保つことが大切です。埃をかぶったり、汚れが溜まったりしないよう、定期的に優しく拭き掃除を行いましょう。

- 配置の配慮: 祖霊舎を設置する場所は、不浄な場所や人の出入りが激しい場所は避けるべきです。また、仏壇と向かい合わせになるような配置は避けるのが一般的です。

- 供え物の管理: 供え物は、腐敗しないよう、また、ご先祖様への敬意を払い、毎日新鮮なものを用意し、下げたものは家族で分け合っていただくなど、大切に扱いましょう。

- 家族の協力: 祖霊舎は、家全体でご先祖様を敬うためのものです。家族全員が関心を持ち、協力して大切にお祀りしていくことが重要です。

- 定期的なお参り: 命日や特別な日には、家族で集まってお参りをし、ご先祖様への感謝の気持ちを伝えましょう。

仏壇との違い

神道における祖霊舎と、仏教における仏壇は、どちらも故人やご先祖様を祀るためのものですが、その根本的な意味合いや祀り方には違いがあります。

| 項目 | 祖霊舎(それいしゃ) | 仏壇(ぶつだん) |

|---|---|---|

| 対象 | ご先祖様の御霊、神様 | 仏様、ご先祖様の位牌 |

| 根拠 | 神道(八百万の神、祖霊信仰) | 仏教 |

| 祀るもの | 霊璽(れいじ)、神札(ふだ) | 位牌(いはい)、仏像、掛け軸 |

| 供え物 | 米、塩、水、酒など(神饌) | 線香、花、水、ご飯、お茶など |

| 設置場所 | 清浄な場所、神棚の近くなど | 仏間、リビングなど(宗派による) |

| 意味合い | 御霊を神として祀り、家を守護していただく | 仏様の教えを学び、ご先祖様の冥福を祈る |

この表からもわかるように、祖霊舎はご先祖様の御霊を神としてお祀りし、家を守護していただくという側面が強く、仏壇は仏様の教えのもと、ご先祖様の冥福を祈り、供養するという側面が強いと言えます。

神棚と仏壇を一緒に祀る際の注意点

神棚と仏壇を同じ空間に設置する場合、それぞれの神聖さを保ちつつ、調和のとれた配置を心がけることが重要です。古来より伝わる考え方や、現代の住環境に合わせた配慮が求められます。ここでは、神棚と仏壇を一緒に祀る際の具体的な注意点について解説します。

配置と上下関係

神棚と仏壇を同じ部屋に配置する際の基本的な考え方として、一般的には「神は上位、仏は下位」という考え方に基づき、神棚を仏壇よりも高い位置に設置することが推奨されます。これは、神道の神々への敬意を示すとともに、仏教の仏様やご先祖様への配慮を示すものです。物理的な配置だけでなく、精神的な意味合いにおいても、互いを尊重する配置を心がけましょう。例えば、仏壇の上に神棚を設置することは避けるべきとされています。

適切な距離と向き

神棚と仏壇を隣接させて設置する場合、互いの神聖な空間を尊重するために、ある程度の距離を保つことが望ましいとされています。物理的な距離が難しい場合でも、互いの扉や、神棚の御神体、仏壇のご本尊や位牌などが正面を向かい合わせないように配置することが重要です。これは、互いの神仏が直接向き合うことを避けるための配慮であり、空間の調和を保つ上で大切なポイントとなります。また、神棚の真下や真上に仏壇を置くことも避けるべき配置とされています。

避けるべき配置とレイアウト例

神棚と仏壇を一緒に祀る際に特に避けるべき配置としては、仏壇の上に神棚を置く、神棚と仏壇の扉が互いに正面を向いてしまう、神棚の真下や真上に仏壇を設置するといったものが挙げられます。これらは、それぞれの信仰対象への敬意を欠くとされる場合があります。理想的なレイアウトとしては、例えば、部屋の左右に分けて配置する、間に衝立や棚などを挟んで空間を分ける、あるいは、神棚を高い位置に、仏壇を床に近い位置に設置し、互いが干渉しないように配慮するといった方法があります。現代の住環境では、スペースの制約からこれらの配置が難しい場合もありますが、可能な範囲で互いを尊重する配置を心がけることが大切です。

仏壇に関するQ&A

仏壇について、多くの方が疑問に思われる点をQ&A形式で分かりやすく解説します。日頃のお手入れから、宗派が不明な場合の選び方、さらには引っ越しや神棚との併用といった、仏壇をより身近に、そして適切に扱うための情報を提供します。

仏壇の掃除方法について

仏壇をきれいに保つことは、ご先祖様への敬意を示す大切な習慣です。日頃の簡単なお手入れから、お盆やお彼岸などの特別な時期に行う念入りなお手入れまで、分かりやすく解説します。

日常のお手入れ

- ホコリ払い: 柔らかいハタキや、毛先の細い筆(毛ばたき)を使って、仏壇の表面や仏具に積もったホコリを優しく払い落とします。力を入れすぎると傷の原因になるため注意しましょう。

- 拭き掃除: 乾いた柔らかい布で、仏壇の扉や内側、仏具の表面を優しく拭きます。汚れが気になる場合は、固く絞った布(水拭き)を使用しますが、水分が残らないようにすぐに乾拭きしてください。

- 仏具の磨き: 真鍮製などの仏具は、専用のクリーナーで定期的に磨くと輝きを取り戻せます。ただし、金箔などが貼られた仏具には使用しないように注意が必要です。

定期的(お盆・お彼岸など)なお手入れ

- 仏具の取り外し: お盆やお彼岸などの時期には、仏具を一度取り出し、ていねいに掃除をします。水洗いできるものは、中性洗剤などを使い、よくすすいで完全に乾燥させてから戻しましょう。

- 仏壇内部の掃除: 仏壇の扉を開け、仏像や位牌、掛け軸などを一旦取り出します。その後、仏壇内部のホコリを丁寧に払い、乾いた布で拭き上げます。

- 傷に注意: 金箔や蒔絵が施された部分は非常にデリケートです。掃除の際は、強くこすったり、化学薬品を使ったりしないように細心の注意を払いましょう。

- 清掃道具の使い分け: 仏壇の素材や仏具の種類に合わせて、適切な清掃道具を選びましょう。硬いブラシや研磨剤入りの洗剤は、傷や変色の原因となります。

- お供え物の管理: お供え物も、傷みやすいものは早めに交換し、仏壇を清潔に保つように心がけましょう。

宗派が不明な場合の仏壇選び

ご自身の家の宗派が分からない場合でも、仏壇を選ぶことは可能です。多くの場合、宗派を特定せずに購入できる汎用的な仏壇が販売されています。

まず、仏壇を選ぶ際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。

- 仏壇の様式: 現代の住宅事情に合わせたモダン仏壇や、伝統的な唐木仏壇など、デザインや素材は多岐にわたります。お部屋の雰囲気に合うものを選びましょう。

- サイズ: 設置場所のスペースに合わせて、適切なサイズのものを選びます。

- 本尊・仏具: 仏壇本体とは別に、中心となる本尊(仏様のお姿)や仏具(位牌、花立て、香炉など)が必要です。宗派が不明な場合は、まずはお寺様にご相談いただくか、仏具店で汎用的なものを選んでいただくのが一般的です。

宗派の確認方法

ご自身の家の宗派を確認するには、いくつかの方法があります。

- 菩提寺(お寺様)に尋ねる: 最も確実なのは、ご先祖様のお墓がある菩提寺(お寺様)に直接尋ねることです。

- 親族に尋ねる: ご両親や祖父母、親戚などに尋ねてみるのも良いでしょう。

- 過去帳や位牌を確認する: もしご自宅に過去帳や古い位牌があれば、そこに宗派が記されている場合があります。

- 仏具店に相談する: 仏具店によっては、地域や過去の慣習からある程度の推測をしてくれる場合もありますが、最終的な確認はお寺様にご相談いただくことをお勧めします。

宗派が特定できない場合でも、まずは仏壇本体を選び、後から本尊や仏具についてお寺様や専門家と相談しながら進めることができます。

仏壇と神棚の併用について

仏壇と神棚を同じ家に祀ることは、多くの家庭で見られる光景であり、特に問題はありません。ただし、それぞれに祀る対象が異なるため、配置や向きには一定の配慮が必要です。

基本的な考え方

- 仏壇: ご先祖様や仏様をお祀りする場所であり、亡くなった方を弔うためのものです。

- 神棚: 天照大神をはじめとする神々をお祀りする場所であり、日々の暮らしの平穏や繁栄を願うものです。

配置に関する注意点

- 向かい合わせにならないように: 仏壇と神棚が互いに向かい合う配置は避けるのが一般的です。これは、それぞれの信仰対象に失礼にあたると考えられているためです。

- 距離を保つ: 可能であれば、物理的な距離を保って設置するのが望ましいとされています。

- 高い位置に設置: 神棚は、一般的に家の最も高い場所(一階であれば天井近く、二階であれば二階の部屋の天井近く)に設置されます。仏壇も、床の間など、ある程度高い位置に安置されることが多いですが、神棚より低い位置にするという決まりはありません。

- 清浄な場所: どちらも、家族が集まるリビングなど、清浄で落ち着いた場所に設置することが推奨されます。

これらの配置に関する考え方は、地域や家庭の慣習によって異なる場合もあります。迷った際は、菩提寺や地域の神職の方にご相談されることをお勧めします。

仏壇の引っ越し・移動について

仏壇は、単なる家具ではなく、ご先祖様や仏様をお祀りする大切なものです。そのため、引っ越しやリフォームなどで移動させる際には、特別な配慮が必要となります。

引っ越し・移動前の準備

- ご先祖様・仏様への報告: まずは、菩提寺(お寺様)に連絡し、事情を説明してご相談ください。引っ越しや移動に際して、読経供養(ぶつだんじまい、だんぼり、お性根抜きなど)をしてもらうのが一般的です。これにより、仏壇に宿る魂を一時的に抜く、あるいは移動の無事を祈願します。

- 仏具・位牌などの取り外し: 仏像、位牌、掛け軸、仏具などを丁寧に外し、それぞれを仏壇から一時的に移動させます。仏像や位牌は、移動中も大切に扱うために、白い布などで包んでおくと良いでしょう。

- 仏壇本体の梱包: 仏壇本体は、傷がつかないように、毛布や専用の梱包材で丁寧に包みます。

移動中の注意点

- 丁寧な運搬: 仏壇はデリケートなため、運搬は専門業者に依頼するのが最も安全です。もしご自身で運ぶ場合は、衝撃を与えないよう、細心の注意を払ってください。

- 直射日光・雨濡れを避ける: 移動中は、直射日光が長時間当たる場所や、雨に濡れるような場所を避けてください。

引っ越し・移動後の設置

- 新しい場所での設置: 新しい場所が決まったら、仏壇を設置します。方角については、一般的に南向き、東向きが良いとされますが、設置場所の状況に応じて無理のない範囲で決めます。

- 仏具・位牌などの戻し: 外した仏像、位牌、仏具などを元の通りに配置します。

- 開眼供養(お性根入れ): 仏壇が新しい場所へ移動したことを、菩提寺(お寺様)に報告し、再度読経供養(開眼供養、お性根入れ)をしてもらうのが一般的です。これにより、仏壇に再び魂が宿り、ご先祖様や仏様をお迎えすることができます。

仏壇の移動は、ご先祖様への敬意を払い、丁寧に進めることが何よりも大切です。

今すぐ、無料相談のお申し込みはこちらをクリック!

無料資料請求

無料資料請求