トピックス

お葬式の知識やマナー、宗派や喪主のこと、そして終活など、

知っておくべき情報をお届けします。ぜひ活用ください。

2025年10月7日

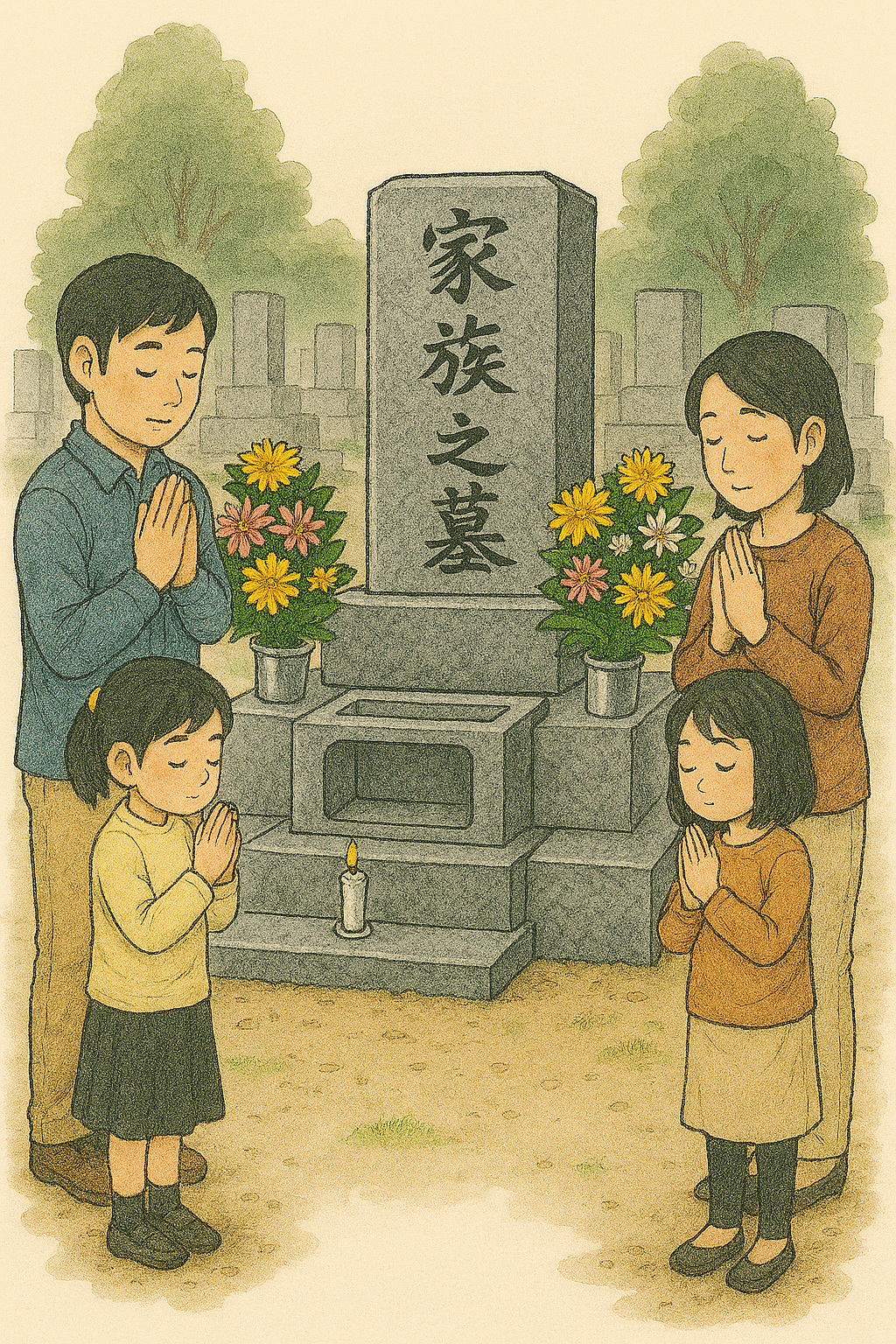

お墓を建てる・畳む完全ガイド:費用、手続き、種類を徹底解説

お墓を建てる前に知っておくこと

親の死後や将来に備え、お墓を建てることへの関心が高まっています。本セクションでは、お墓を建てる際の流れ、費用相場、霊園・墓地の選び方、墓石の種類、そして永代供養墓や樹木葬といった多様なお墓の種類について、読者が知りたい情報を網羅的に解説します。実体験や専門家の視点も交え、子供に負担をかけたくない、将来に不安なく終活を進めたいといった読者のニーズに応える内容を目指します。

お墓を建てる流れ

お墓を建てるまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。まず、霊園や墓地を選定するところから始まります。立地条件や管理体制、宗教・宗派の規定などを確認し、希望に合った場所を見つけましょう。次に、墓地の使用権を得るための手続きを行います。これには永代使用料の支払いなどが含まれます。墓地が決まったら、墓石のデザインや石材を選び、石材店に依頼して建立に進みます。墓石が完成したら、納骨の儀式を行い、ようやくお墓が完成となります。それぞれの段階で確認すべき事項や、具体的な事例も紹介しながら、スムーズな手続きをサポートします。

お墓の種類:一般墓、永代供養墓、樹木葬、納骨堂

現代のニーズに合わせた様々なお墓の種類が存在します。それぞれの特徴、メリット・デメリットを理解し、自分に合った選択肢を見つけましょう。

- 一般墓: 家族や親族が代々受け継いでいく伝統的なお墓です。自分の代で終わらせたくない、先祖代々のお墓を守りたいという方に適しています。

- 永代供養墓: 墓地の管理者が一定期間供養を行い、その後は合祀されるタイプのお墓です。後継者がいない場合や、墓じまいの手間を省きたい場合に選ばれます。

- 樹木葬: 墓石の代わりに、樹木や草花を墓標とする埋葬方法です。自然に還るという考え方から人気が高まっており、比較的費用も抑えられる傾向があります。

- 納骨堂: 遺骨をロッカー状の納骨壇に安置する形式のお墓です。都市部などで土地が限られている場合に多く、天候に左右されずに参拝できる利便性があります。

- 合祀墓: 複数の方の遺骨をまとめて埋葬する形式です。個人墓を建てるほどの費用をかけたくない、または後継者がいない場合に選ばれることが多いです。

お墓を建てる際の費用相場

お墓を建てる際に気になるのが費用です。主な費用項目としては、墓石代、永代使用料、管理費が挙げられます。墓石代は、使用する石材の種類やデザイン、加工によって大きく変動しますが、一般的には100万円~200万円程度が相場とされています。永代使用料は、墓地の広さや立地によって異なり、地域や霊園によっては数十万円から数百万円かかることもあります。管理費は、霊園や墓地の維持管理のために毎年支払う費用で、年間数千円から数万円程度が一般的です。これらの初期費用や継続的な費用を考慮し、余裕を持った予算計画を立てることが重要です。

霊園・墓地の選び方

お墓を建てる場所を選ぶことは、将来にわたって大切なお墓を管理していく上で非常に重要です。選ぶ際のポイントはいくつかあります。まず、立地条件です。自宅からのアクセスが良いか、公共交通機関で行けるか、駐車場はあるかなどを確認しましょう。次に、設備です。法要施設や休憩所、トイレなどが充実していると、参拝や法要の際に快適に過ごせます。管理体制も重要で、清掃が行き届いているか、管理事務所の対応は丁寧かなどを確認します。また、宗教・宗派の制限がないかどうかも事前に確認しておきましょう。信頼できる霊園・墓地を選ぶことで、安心して永代にわたりお墓を管理してもらうことができます。

墓石の種類と特徴

墓石に使われる石材には様々な種類があり、それぞれに特徴があります。最も一般的なのは御影石で、耐久性や耐候性に優れ、美しい光沢を持つため、多くの墓石に採用されています。御影石の中でも産地や色合いによって種類が分かれ、価格も異なります。

- 石材の種類:

- 御影石: 日本国内産(庵治石、大島石など)と外国産(インド産、中国産など)があります。色調や模様、硬度などに違いがあります。

- その他: 大理石など、特殊な石材が使われることもありますが、耐久性の面から一般的ではありません。

- デザイン: 和型、洋型、デザイン墓石など、多様なデザインがあります。故人の好みや家族の意向に合わせて選ぶことができます。

- 加工方法: 石材の表面加工(研磨、ジェットバーナー仕上げなど)によって、見た目や手触りが変わります。

- メリット・デメリット: 耐久性、美しさ、価格、メンテナンスのしやすさなどを考慮して、最適な墓石を選びましょう。専門家のアドバイスも参考にすると良いでしょう。

お墓を畳む前に知っておくこと

ライフスタイルの変化や維持管理の困難さから、お墓を整理(墓じまい)する選択をする方も増えています。本セクションでは、墓じまいの具体的な流れ、必要な手続き、費用相場、そして注意点について詳しく解説し、読者が安心して墓じまいを進められるようサポートします。実体験や専門家の視点も交え、子供に負担をかけたくない、遠方のお墓の管理が難しいといった読者の悩みに寄り添います。

墓じまいの流れ

お墓を畳む(墓じまいする)際の一連の流れは、まず菩提寺や墓地の管理者に相談することから始まります。承諾を得られたら、遺骨の永代供養先や納骨先を決定し、必要であれば改葬許可証を取得します。その後、石材店に依頼して墓石の撤去工事を行い、更地に戻してから墓地管理者へ返還します。このプロセス全体を通して、関係者との円滑なコミュニケーションが重要となります。例えば、遠方にあるお墓の場合、現地に赴くのが難しいことから、石材店や専門業者に一任するケースも増えています。

墓じまいの費用相場

墓じまいの費用は、いくつかの要素によって変動しますが、一般的には墓石の撤去費用、永代供養や納骨にかかる費用、そして行政手続きにかかる費用などが含まれます。墓石の撤去費用は、墓石の大きさや材質、墓地の立地条件によって大きく異なり、数十万円から百万円を超えることもあります。永代供養費用は、選択する供養の形態(個別、集合など)によって数万円から数十万円程度が相場です。行政手続き費用は比較的少額ですが、改葬許可証の取得などで数千円程度かかる場合があります。全体としては、墓じまい費用として一般的に30万円から100万円程度を見積もっておくと良いでしょう。

墓じまいの手続き

墓じまいを行うためには、いくつかの重要な手続きが必要です。まず、現在のお墓がある菩提寺や霊園の管理者に墓じまいの意向を伝え、承諾を得ることが第一歩となります。多くの場合、離檀料の支払いが必要になることもあります。次に、墓石の撤去を依頼する石材店を選定し、見積もりを取ります。墓石の撤去と更地化が完了したら、遺骨を新しい場所へ移すための「改葬許可証」を役所で取得する必要があります。この改葬許可証は、遺骨の受け入れ先(永代供養墓や納骨堂など)に提出が求められることが一般的です。これらの手続きは、地域や墓地の規定によって細部が異なるため、事前に確認することが大切です。

改葬許可証の取得方法

改葬許可証は、お墓から遺骨を取り出し、他の場所へ移す(改葬する)際に、移転先の霊園や納骨堂から求められる公的な書類です。この許可証を取得するためには、まず現在のお墓がある市区町村の役所(戸籍課や環境課など)に申請します。申請には、現在のお墓の埋葬許可証や、改葬先の受け入れ証明書、そして墓地の管理者の証明などが必要となる場合があります。具体的な必要書類や申請先、手続きの流れは、自治体によって異なるため、事前に役所に問い合わせて確認することが重要です。スムーズな手続きのために、石材店や専門業者に相談するのも良いでしょう。

墓じまいの注意点

墓じまいは、単に墓石を撤去するだけでなく、様々な側面への配慮が必要です。

- 檀家制度との関係: 菩提寺がある場合、墓じまいをすることで檀家でなくなることを意味します。離檀料の有無や金額について、事前に寺院としっかりと話し合うことが大切です。

- 遺骨の供養先: 遺骨をどこに納めるのか、永代供養、散骨、手元供養など、供養方法を事前に決定しておく必要があります。受け入れ先の規定も確認しましょう。

- 近隣への配慮: 墓地の利用者は、周囲のお墓にも配慮が必要です。工事の騒音や振動などが近隣住民の迷惑にならないよう、石材店と連携し、配慮ある工事計画を立てることが求められます。

- 費用に関するトラブル: 墓石の撤去費用や離檀料について、不明瞭な見積もりや追加請求がないか、契約前に十分確認し、書面で取り交わすことが重要です。

- 法的な手続きの漏れ: 改葬許可証の取得など、法的な手続きを怠ると、遺骨の移動や受け入れができない場合があります。専門家のアドバイスを受けながら、確実に進めましょう。

お墓に関するよくある質問(Q&A)

お墓を建てる、あるいは先祖代々のお墓を整理する「墓じまい」を行うにあたり、多くの方が疑問や不安を抱えています。このセクションでは、読者から寄せられる代表的な質問にQ&A形式でお答えし、費用、手続き、お墓の種類、そして注意点に至るまで、具体的な疑問を解消することで、読者の意思決定をサポートします。実体験に基づいた質問や、専門家ならではの視点からの回答も交えて解説していきます。

Q1:お墓を建てる費用はどれくらい?

お墓を新しく建てる際の費用は、一般的に墓石本体の価格、永代使用料、そして工事費の三つの要素で構成されます。墓石代は石の種類やデザイン、加工の複雑さによって大きく変動しますが、平均的には150万円から250万円程度が目安となることが多いです。永代使用料は、墓地の立地や広さによって異なり、都心部や人気のある霊園では数百万円に達することもありますが、地方や郊外では数十万円から100万円程度が一般的です。工事費には、基礎工事や据付工事などが含まれ、通常20万円から50万円程度を見込んでおくと良いでしょう。これらの合計額が、お墓を建てる際の総費用となります。最新の市場データに基づくと、全体で200万円から400万円程度が一つの目安となりますが、選択肢によって幅があります。

Q2:墓じまいの費用はどれくらい?

墓じまいは、先祖代々受け継いできたお墓を整理し、墓石などを撤去して更地に戻す際にかかる費用です。この費用は、主に墓石の撤去・処分費用、永代供養墓などへの遺骨の移送・再供養費用、そして行政手続きや菩提寺への離檀料などが含まれます。墓石の撤去・処分費用は、墓石の大きさや材質、設置場所のアクセス状況によって変動しますが、一般的には10万円から30万円程度が相場です。遺骨を別の場所へ移す場合、永代供養料として別途費用がかかり、これも数万円から数十万円となることがあります。また、菩提寺がある場合は、離檀料としてお布施を包むのが慣例ですが、金額は寺院や地域によって異なります。過去の事例を見ると、総額で20万円から50万円程度となるケースが多いですが、状況によってはそれ以上になることもあります。

Q3:永代供養墓とは?

永代供養墓とは、お墓の管理・供養を霊園や寺院が代行してくれる埋葬方法です。遺族がお墓の掃除や法要に追われることなく、一定期間(通常は33回忌まで)または永代にわたって供養してもらえます。特徴としては、後継者がいない、あるいは後継者への負担を減らしたいと考える方に選ばれることが多い点です。メリットとしては、管理の手間がかからないこと、費用が一般墓に比べて抑えられること、そして一定期間経過後は他の遺骨と共に合祀されるため、無縁墓になる心配がないことが挙げられます。デメリットとしては、一般墓のように個別に墓石を設けることができない場合が多く、親族が訪れても個別にお参りできない場合があること、そして一度合祀されると遺骨を取り出せないことが挙げられます。一人暮らしの方、子供がいない方、あるいは遠方に住んでいてお墓の管理が難しい方におすすめです。

Q4:樹木葬とは?

樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標とする、比較的新しい埋葬方法です。自然に還ることをコンセプトとしており、景観に調和した美しい公園のような霊園に、シンボルとなる樹木の周りなどに遺骨を埋葬します。永代供養墓と同様に、管理は霊園が行うため、後継者問題や管理の手間を心配する必要がありません。樹木葬の魅力は、その自然葬としての理念や、故人が安らかに自然へと還っていくイメージを抱きやすい点にあります。また、墓石を建てる必要がないため、費用を抑えられる場合が多いのも特徴です。注意点としては、一般墓のような個別のお墓ではないため、お参りの際には他の利用者と共有するスペースになること、そして一定期間経過後に合祀されることが一般的である点です。永代供養墓との違いは、墓標が石ではなく樹木であること、そしてより自然志向の埋葬であるという点にあります。

Q5:お墓を建てる際、どのようなことに注意すれば良い?

お墓を建てることは、一生に一度、あるいは数回の大きな決断となります。後悔しないためにも、以下の点に注意して進めましょう。

- 霊園・墓地の選定:

- 立地条件: 自宅からのアクセス、公共交通機関の有無、周辺環境(静かさ、管理状況など)を確認しましょう。

- 管理体制: 霊園の管理事務所の対応、清掃状況、年間管理費の内容などを把握しましょう。

- 法的な確認: 墓地が「永代使用権」として適切に管理されているか、宗教・宗派の制限がないかなどを確認することが重要です。

- 墓石の選び方:

- 石材の種類: 耐久性、色合い、価格帯などを考慮して選びます。国産石材は高価ですが品質が高く、外国産石材は種類が豊富で価格帯も幅広いです。

- デザイン: 故人の好みや家族の意向を反映できるデザインを選びましょう。シンプルモダンなものから伝統的な和型まで多様です。

- 彫刻内容: 戒名、法名、家名、家紋、好きな言葉など、何を彫刻するかを事前に検討しておきます。

- 契約内容の確認:

- 総費用: 墓石代、永代使用料、文字彫刻費、基礎工事費、納骨費用など、全て含めた総額を確認します。

- 支払い条件: 一括払いか分割払いか、支払い時期などを確認します。

- アフターサービス: 墓石の保証や、万が一の際の対応について確認しておくと安心です。

- 専門家への相談:

- 石材店や霊園の担当者だけでなく、必要であれば専門家(弁護士など)に契約内容を確認してもらうことも検討しましょう。

Q6:墓じまいをする際、どのようなことに注意すれば良い?

墓じまいは、単に墓石を撤去するだけでなく、様々な関係者への配慮と丁寧な手続きが必要です。後々トラブルにならないよう、以下の点に十分注意しましょう。

- 菩提寺・管理事務所との相談:

- 離檀の意向を伝える: まず、菩提寺の住職や霊園の管理事務所に墓じまいの意向を正式に伝えます。

- 離檀料の確認: 菩提寺がある場合は、離檀料の相場や渡し方について確認します。寺院によっては、永代供養への切り替えを勧められることもあります。

- 手続きの確認: 墓じまいに必要な書類や手続きについて、指示を仰ぎましょう。

- 遺骨の供養方法の決定:

- 改葬・移骨: 遺骨を他の霊園や納骨堂に移す場合は、受け入れ先を事前に確保し、移送の手配を行います。

- 散骨・手元供養: 自然葬(散骨)や手元供養を選択する場合も、その方法や法的な側面を理解しておく必要があります。

- 分骨: 複数箇所に分骨する場合は、その方法や必要な手続きを確認します。

- 親族・関係者への説明:

- 合意形成: 親族、特に年長者には、墓じまいの理由や今後の供養方法について丁寧に説明し、理解と協力を得ることが大切です。

- 法要の実施: 墓じまいの前に、親族を招いて最後の法要を行うこともあります。

- 近隣への配慮:

- 工事期間の連絡: 墓石の撤去工事を行う際は、近隣住民の方々へ騒音や車両の出入りについて事前に連絡し、配慮することがマナーです。

- 清掃・原状回復: 墓地の原状回復(更地に戻すこと)を確実に行い、感謝の意を示しましょう。

- 過去の失敗事例から学ぶ:

- 無断での墓じまい: 親族への説明不足や、寺院との無用な対立は、後々まで禍根を残すことがあります。

- 遺骨の不法投棄: 遺骨の取り扱いには十分な注意が必要です。安易な判断は絶対に避けましょう。

まとめ

本記事では、お墓を建てること、そしてお墓を畳むことについて、それぞれのメリット・デメリット、手続き、注意点などを詳しく解説しました。終活におけるお墓のあり方は多様化しており、ご自身の状況や価値観に合った最適な選択をすることが、将来への安心につながります。このまとめでは、お墓に関する重要なポイントを再確認し、読者の皆様が心穏やかに終活を進められるよう、最終的なメッセージをお伝えします。お墓を建てるか、あるいは畳むかという選択は、残されるご家族への配慮や、ご自身の供養の形を考える上で非常に重要なプロセスです。後悔のない選択をするために、本記事で得た知識をぜひご活用ください。安心できる終活のためにお墓についてしっかり考えることは、未来への準備であり、何よりもご自身とご家族の心の平安をもたらすでしょう。

株式会社ライフサポートでは、お葬式のご相談だけではなく、仏事のご相談等承っております。

今すぐ、無料相談のお申し込みはこちらをクリック!

LINE相談お問い合わせ | 福岡市内で葬儀・家族葬をするなら ライフサポート

株式会社ライフサポート:直営式場はこちら

もみじ会館 家族葬専門式場もみじ会館 | 福岡市内で葬儀・家族葬をするなら ライフサポート

早良直葬センター | 福岡市内で葬儀・家族葬をするなら ライフサポート

無料資料請求

無料資料請求