トピックス

ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、

最新情報をお知らせしています。

2025年10月3日

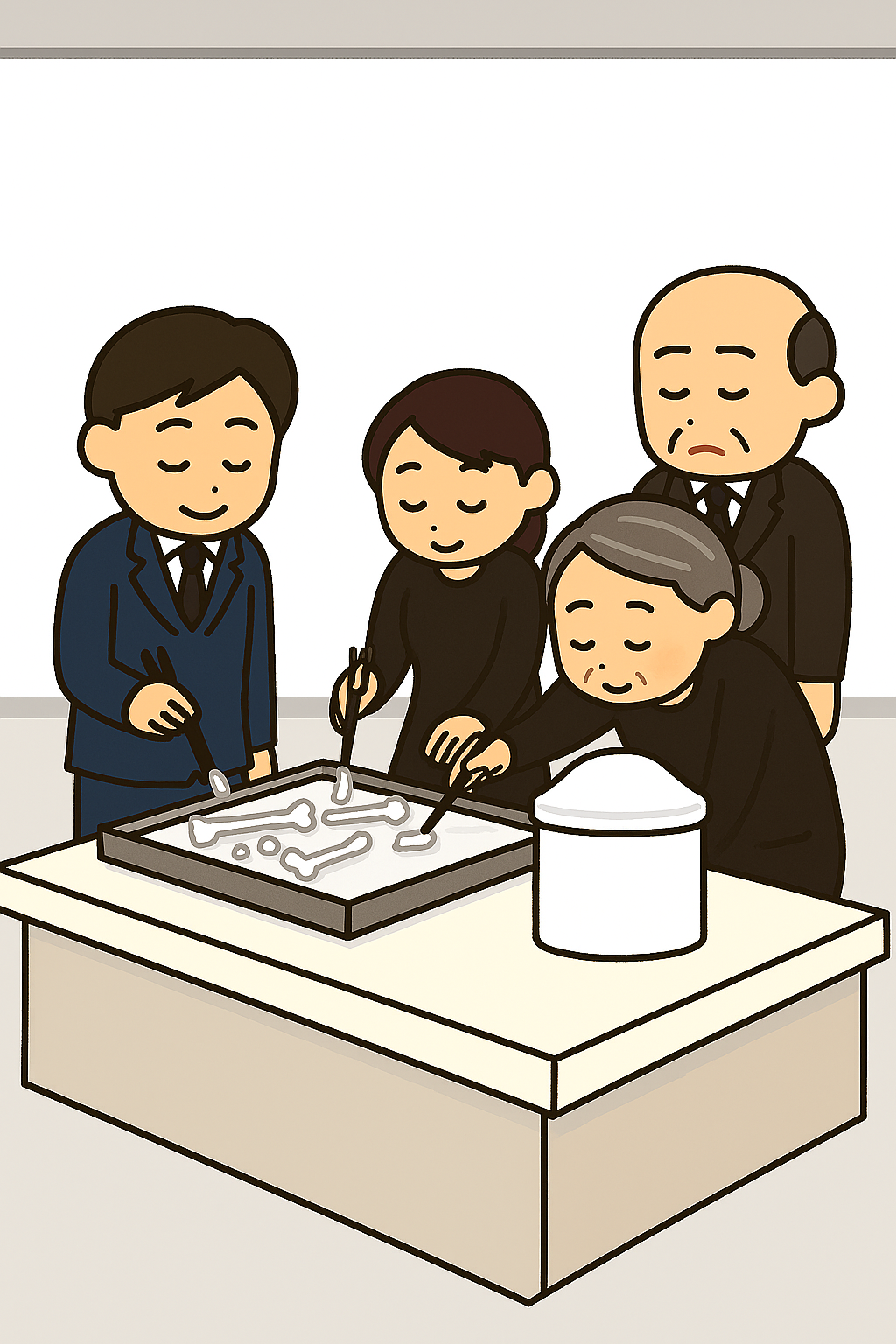

東日本と西日本 葬儀の収骨・骨壺・埋葬方法の違いを分かりやすく解説

大切な方を亡くされた際、葬儀の準備は様々な疑問と不安を伴います。特に、収骨方法や骨壺、埋葬方法といった細かな点については、地域によって異なる習慣があり、戸惑う方も少なくありません。この記事では、西日本と東日本の葬儀における違いに焦点を当て、それぞれの特徴を分かりやすく解説します。この記事を読めば、地域の慣習を理解し、故人を心安らかに送り出すための知識を得ることができるでしょう。

収骨方法の違い:西日本と東日本

西日本と東日本では、葬儀における収骨方法(拾骨方法)に大きな違いがあります。具体的には、骨をすべて拾う「全体収骨」と、一部の骨のみを拾う「部分収骨」の違いや、喉仏など特定の部位を拾うかどうかが地域によって異なります。この記事では、これらの違いを詳しく解説し、読者が自身の地域の習慣を理解できるようサポートします。

全体収骨と部分収骨の違い

西日本と東日本で主流とされる収骨方法には、「全体収骨」と「部分収骨」という二つの大きな違いがあります。全体収骨では、火葬後に出骨された遺骨をすべて骨壺に納めます。一方、部分収骨では、遺骨の一部のみを拾い、残りは火葬場で処理されることが一般的です。どちらの方法が採用されるかは、地域や家庭の習慣によって異なります。

拾う骨の部位の違い(喉仏など)

収骨の際に、特に「喉仏」をはじめとする特定の部位を拾うかどうかも、地域によって差が見られます。一部の地域では、喉仏は故人の魂が宿るとも言われ、大切に拾い上げられる傾向があります。これは「部分収骨」の一環として行われることも多く、地域差や文化的な背景が反映されていると言えるでしょう。

骨壺のサイズと形状:地域による違い

収骨された遺骨を納める骨壺には、地域によって一般的なサイズや形状に違いが見られます。東日本では主に「後火葬」で全身の骨を納めるため大きめの骨壺が、西日本では「前火葬」で一部の骨を納めることが多いため小さめの骨壺が使われる傾向があります。ここでは、それぞれの一般的なサイズ、選び方のポイント、材質について解説します。

東日本と西日本の一般的な骨壺のサイズ

東日本と西日本の一般的な骨壺のサイズ比較

| 地域 | 一般的なサイズ(寸) | 特徴 |

|---|---|---|

| 東日本 | 7寸、8寸 | 後火葬で全身の遺骨を納めるため大きめ |

| 西日本 | 4寸、5寸 | 前火葬で一部の遺骨を納めるため小さめ |

骨壺の選び方のポイント

故人の遺骨を納める骨壺を選ぶ際には、いくつかの重要なポイントがあります。

- サイズ: 収骨する遺骨の量や、納骨先(お墓、納骨堂、自宅など)のスペースに合わせて選びましょう。地域差や、分骨・手元供養の有無も考慮に入れると良いでしょう。

- 材質: 骨壺には陶器、金属、木材、ガラス、石材など様々な材質があります。それぞれに耐久性、見た目、価格などの特徴があります。

- 陶器: 最も一般的で、デザインが豊富です。価格も手頃なものが多いですが、衝撃には弱い場合があります。

- 金属: ステンレスや真鍮などが使われ、耐久性が高く、密閉性に優れるものもあります。

- 木材: 温かみのある風合いが特徴ですが、湿気や経年劣化に注意が必要です。

- デザイン: 故人の好みや、供養のスタイルに合わせたデザインを選びましょう。シンプルなものから、故人の趣味を反映したデザインまで多様です。

- 手元供養・分骨: 遺骨の一部を自宅で供養する「手元供養」や、複数の場所に分ける「分骨」を考えている場合は、それに対応した小さめの骨壺や、デザイン性の高い容器を選ぶこともできます。

骨壺の材質

骨壺に使われる材質は多岐にわたり、それぞれが独特の風合いや機能性を持っています。

- 陶器: 骨壺として最も古くから使われてきた素材の一つです。素朴な風合いから華やかな絵柄まで、デザインの幅が広く、価格帯も多様です。一般的に、吸湿性がなく、耐久性も高いとされますが、強い衝撃には割れる可能性があります。

- 金属: ステンレス、真鍮、アルミなどの金属が骨壺に使用されることがあります。金属製の骨壺は、耐久性に優れ、湿気やカビの心配が少ないというメリットがあります。特に、気密性の高いものは、長期保存に適しています。

- 木材: ケヤキ、ヒノキ、桜などの木材も骨壺の素材として用いられます。木の持つ温かい質感や、独特の木目が特徴です。ただし、湿度の高い場所での保管は、カビや変形の原因となる可能性があるため注意が必要です。

- ガラス: 透明感のあるガラス製の骨壺は、モダンなデザインが多く、故人の遺骨の輝きを美しく見せることもできます。特殊な強化ガラスが使用されることもありますが、陶器と同様に衝撃には注意が必要です。

- 石材: 大理石や御影石などの石材でできた骨壺は、重厚感があり、非常に高い耐久性を持っています。高級感あふれる仕上がりになりますが、重量があるため取り扱いには注意が必要です。

埋葬方法:地域ごとの選択肢

遺骨をどのように納骨・埋葬するかについても、地域によって多様な選択肢があります。伝統的なお墓だけでなく、納骨堂、永代供養、樹木葬、散骨など、近年増えている新しい埋葬方法についても、それぞれの特徴や地域による普及度合いなどを解説します。

葬儀の流れと注意点

葬儀当日の流れは、地域や宗派によって細部が異なりますが、基本的なステップは共通しています。ここでは、一般的な葬儀の流れを解説するとともに、特に地域差が出やすい収骨や納骨のタイミング、それに伴う注意点などを具体的に説明します。喪主やご遺族がスムーズに葬儀を執り行えるよう、実践的な情報を提供します。

通夜から火葬・納骨までの流れ

通夜、告別式、火葬、そして納骨という一連の葬儀の流れを、各ステップでの一般的な所要時間や注意点とともに解説します。

- 通夜:一般的に葬儀前日の夕刻に行われます。所要時間は1〜2時間程度が目安です。受付や弔問客への対応、読経、焼香などが行われます。

- 告別式:通夜の翌日、午前中に行われることが多いです。所要時間は1〜2時間程度。弔辞、弔電披露、読経、焼香、お別れの言葉などが含まれます。

- 火葬:告別式の後、火葬場へ移動し、火葬を行います。所要時間は1時間半〜2時間程度。火葬許可証の提出が必要です。

- 収骨:火葬後、遺骨を骨壷に収める儀式です。地域や火葬場の設備によって、骨上げのタイミングや方法(二度上げなど)が異なります。

- 納骨:遺骨を墓地や納骨堂などに納める儀式です。火葬後すぐに納骨する場合や、後日改めて納骨法要を行う場合があります。

地域ごとのマナーと慣習

地域特有の葬儀マナー(例:香典の渡し方、服装、会食の習慣など)や、拾骨・納骨に関する細かな慣習について、具体的な例を挙げて解説します。 葬儀におけるマナーや風習は、地域によって顕著な違いが見られます。例えば、香典の金額や渡し方一つをとっても、地域性が出ることがあります。また、通夜や告別式後の会食(精進落とし)の習慣や、火葬後の収骨方法(骨上げ)にも、独特の習慣が存在します。地域によっては、遺骨をすべて収骨するのではなく、一部を残す「分骨」が一般的であったり、納骨のタイミングも火葬後すぐに行うか、後日改めて行うかなど、様々な習慣があります。これらの地域ごとの慣習を事前に把握しておくことは、ご遺族や参列者が失礼なく振る舞うために重要です。

まとめ:地域性を理解し、故人を安らかに送るために

本記事では、西日本と東日本における収骨方法、骨壺のサイズ・形状、埋葬方法といった葬儀に関する様々な違いについて解説しました。地域によって異なる習慣を理解することは、故人を尊厳をもって送り出し、遺族が心安らかに供養を行う上で非常に重要です。この記事が、読者の疑問や不安の解消に繋がり、故人との大切な時間をより良いものにする一助となれば幸いです。

無料資料請求

無料資料請求