トピックス

ライフサポートの新しいサービスやメディア情報、

最新情報をお知らせしています。

2025年9月25日

宗派別の戒名と御位牌の基礎知識|選び方から書き方まで

大切な方を亡くされたあなたへ。葬儀後、初めての戒名や御位牌の準備に、戸惑うことはありませんか? 宗派によって異なる作法や、何から始めれば良いのか、分からないことも多いでしょう。この記事では、宗派別の戒名と御位牌に関する基礎知識を分かりやすく解説します。選び方、書き方、費用、手続きなど、必要な情報を網羅し、故人を心から供養するためのサポートをします。

1. 戒名と御位牌の基礎知識

大切な方を供養するにあたり、まず理解しておきたいのが、戒名と御位牌の基礎知識です。これらは、故人の霊を弔い、安らかに成仏してもらうために欠かせないものです。ここでは、戒名と位牌の基本的な意味や種類、選び方について解説します。

1-1. 戒名とは?その意味と種類

戒名とは、仏門に入った人が故人の霊前に送られる名前のことです。生前の名前(俗名)とは異なり、故人が仏様の弟子となったことを示します。戒名は、故人の霊をあの世に送り出すためのパスポートのような役割を果たします。戒名には、故人の生前の行いや人となりを反映した文字が用いられることもあります。

戒名の構成は宗派によって異なりますが、一般的には以下のような要素で構成されています。

- 院号(または院殿号): 生前の功績や地位に応じてつけられます。

- 道号: 戒名の一部で、故人の徳を表す言葉が用いられます。

- 戒名(または法名): 故人に与えられる名前で、仏弟子としての名前を意味します。

- 位号: 故人の性別や年齢、故人への敬意を表す言葉です。(例:男性には「居士」「大居士」、女性には「大姉」「清大姉」など)

戒名には、宗派によって「法名」「法号」と呼ばれるものもあります。浄土真宗では「法名」、日蓮宗では「法号」が用いられます。これらの名称は、戒名と同様に故人の霊を弔うために重要なものです。

1-2. 位牌とは?種類と選び方

位牌は、故人の霊を祀るためのもので、仏壇の中に安置されます。位牌には、故人の戒名や没年月日、俗名などが記されており、故人の依代(よりしろ)としての役割を果たします。位牌を通して、遺族は故人を偲び、供養を行います。

位牌には、大きく分けて「白木位牌」と「本位牌」の2種類があります。

- 白木位牌: 葬儀の際に用いられる仮の位牌で、四十九日の法要まで安置されます。通常は、木材でできており、戒名などが墨書きされています。

- 本位牌: 四十九日法要後に用いられる正式な位牌で、故人の霊を永く祀るために使用します。本位牌には、漆塗りや木製、あるいは唐木位牌など様々な種類があり、故人の戒名などが金文字で記されます。

位牌を選ぶ際には、以下の点に注意しましょう。

- 材質: 故人のイメージや、仏壇の雰囲気に合わせて選びましょう。木製、漆塗り、唐木位牌など、様々な種類があります。

- デザイン: シンプルなものから、装飾が施されたものまで、様々なデザインがあります。故人のイメージや、好みに合わせて選びましょう。

- サイズ: 仏壇の大きさに合わせて選びましょう。大きすぎると仏壇に入らないため、注意が必要です。

位牌は、故人を弔う上で大切なものです。種類や選び方を理解し、故人にふさわしいものを選びましょう。

2. 宗派別の戒名の違い

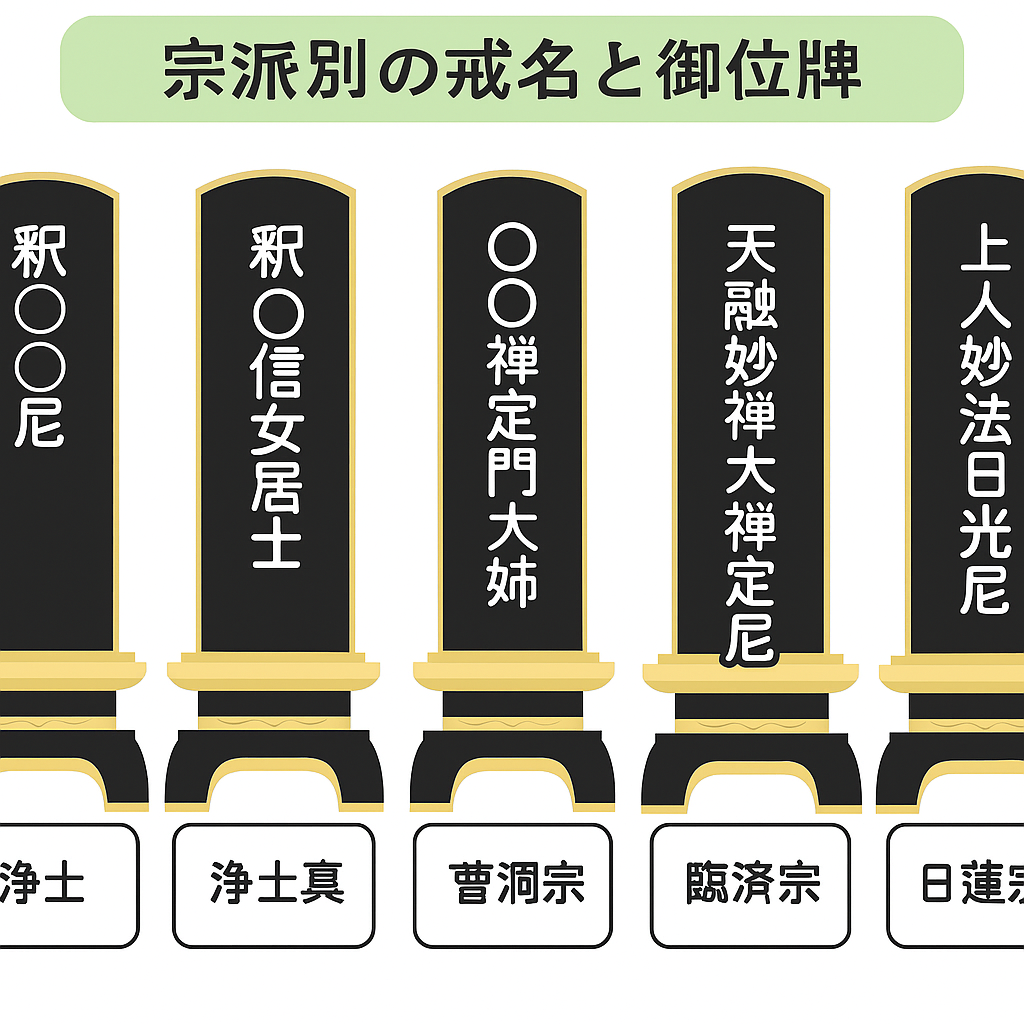

宗派によって、戒名の構成や考え方には違いがあります。ここでは、主な宗派である浄土真宗、真言宗、曹洞宗、日蓮宗における戒名の特徴を解説します。ご自身の宗派の戒名について理解を深め、故人の供養に役立ててください。

2-1. 浄土真宗

浄土真宗では、戒名ではなく「法名」が用いられます。法名は、故人が阿弥陀如来の弟子となり、仏の教えを受け継ぐことを意味します。浄土真宗では、人が亡くなるとすぐに仏になるという考え方(即身成仏)に基づいているため、戒名に「釋」の字はつけません。法名の構成は、院号、法名(釋○○)、釋号(位号)となります。男性の場合は「釋」、女性の場合は「釋尼」が一般的です。浄土真宗では、生前に仏様の教えを聞き、念仏を称えることが重要視されるため、法名は生前に授かることもあります。

2-2. 真言宗

真言宗の戒名には、梵字が用いられることが特徴です。梵字は、サンスクリット語を表記するための文字で、仏様の智慧や慈悲を象徴しています。戒名の構成は、院号、道号、戒名(○○)、位号となります。戒名には、仏様の徳を表す文字や、故人の人となりを反映した文字が用いられます。また、真言宗では、戒名に「阿闍梨(あじゃり)」という称号がつけられることがあります。これは、仏教の教えを深く理解し、修行を積んだ僧侶に与えられる称号であり、故人の信仰心の深さを示すものです。

2-3. 曹洞宗

曹洞宗の戒名は、禅宗の教えに基づき、仏教の戒律を守り、悟りを開いたことを意味します。戒名の構成は、院号、道号、戒名(○○)、位号となります。戒名には、故人の徳を表す文字や、仏教的な意味を持つ文字が用いられます。曹洞宗では、戒名に「大」の字がつけられることがあります。これは、仏教の教えを深く理解し、悟りに近づいたことを意味します。また、曹洞宗では、戒名だけでなく、故人の霊を弔うための様々な法要が行われます。

2-4. 日蓮宗

日蓮宗の戒名は、故人が法華経を信じ、仏の教えを実践したことを意味します。戒名の構成は、院号、道号、戒名(○○)、位号となります。戒名には、法華経の教えに関連する文字や、故人の人となりを反映した文字が用いられます。日蓮宗では、戒名に「日」の字がつけられることがあります。これは、故人が日蓮聖人の教えを信じ、実践したことを意味します。また、日蓮宗では、戒名だけでなく、故人の霊を弔うための様々な法要が行われます。

2-5. その他の宗派

上記以外にも、様々な宗派があり、それぞれ戒名の構成や考え方に違いがあります。例えば、天台宗では、戒名に「法」の字がつけられることがあります。これは、故人が仏の教えを守り、実践したことを意味します。また、臨済宗では、戒名に「禅」の字がつけられることがあります。これは、故人が禅の修行を行い、悟りを開いたことを意味します。

各宗派の戒名について、さらに詳しく知りたい場合は、お寺の僧侶や、仏具店に相談することをおすすめします。それぞれの宗派に合った戒名について、的確なアドバイスを受けることができます。

3. 御位牌の準備

故人の霊を祀る上で重要な御位牌。いざ準備をしようとしても、何から手をつければ良いのか迷う方もいるかもしれません。ここでは、御位牌の選び方から、戒名の書き方、戒名授与の流れまで、具体的な準備について解説します。

3-1. 位牌の選び方

位牌を選ぶ際には、故人の霊を敬い、適切なものを選ぶことが大切です。位牌には様々な種類があり、材質やデザイン、サイズも異なります。それぞれの特徴を理解し、故人にふさわしいものを選びましょう。

- 種類: 位牌には、大きく分けて「白木位牌」と「本位牌」があります。

- 白木位牌: 葬儀の際に使用される仮の位牌で、四十九日法要までの期間、祭壇に安置されます。白木で作られており、戒名などが墨書きされます。

- 本位牌: 四十九日法要後に使用する正式な位牌です。故人の霊を永く祀るために用いられ、様々な材質やデザインがあります。

- 材質: 位牌の材質には、木製、漆塗り、唐木位牌などがあります。

- 木製: 故人のイメージや、仏壇の雰囲気に合わせて選ぶことができます。

- 漆塗り: 高級感があり、光沢のある美しい仕上がりが特徴です。

- 唐木位牌: 紫檀や黒檀などの唐木で作られており、耐久性に優れています。

- デザイン: シンプルなものから、装飾が施されたものまで、様々なデザインがあります。故人のイメージや、好みに合わせて選びましょう。

- サイズ: 仏壇の大きさに合わせて選びましょう。大きすぎると仏壇に入らないため、注意が必要です。

位牌を選ぶ際には、これらの点を考慮し、故人にふさわしいものを選びましょう。また、仏具店や僧侶に相談し、アドバイスを受けることもおすすめです。

3-2. 戒名の書き方

位牌に戒名を書くことは、故人を弔う上で重要な意味を持ちます。戒名の書き方には、一定のルールやマナーがあります。ここでは、戒名の基本的な書き方について解説します。

- 文字の配置: 戒名の文字は、位牌の表面に縦書きで記されます。一般的には、中央に戒名、その下に没年月日、俗名、さらにその下に年齢を記載します。

- 書体: 楷書体で書くのが一般的ですが、行書体で書かれることもあります。文字のバランスや美しさを考慮し、丁寧に書きましょう。

- 筆記具: 筆ペンや毛筆を使用するのが一般的ですが、細字のサインペンなどでも代用できます。インクの色は、黒色を使用します。

- 文字の順番: 戒名の文字は、宗派によって順番が異なる場合があります。事前に宗派のルールを確認しておきましょう。

戒名を書く際には、故人への敬意を払い、心を込めて書くことが大切です。自信がない場合は、仏具店や専門家に依頼することもできます。

3-3. 戒名授与の流れ

戒名を授与してもらうには、お寺との相談や手続きが必要です。ここでは、戒名授与の流れについて解説します。

- お寺への相談: まずは、菩提寺(先祖代々のお墓があるお寺)やお付き合いのあるお寺に相談します。戒名授与の意向を伝え、費用や手続きについて確認します。

- 申し込み: 戒名の授与を正式に申し込む際には、故人の情報(俗名、年齢、没年月日など)をお寺に伝えます。宗派によっては、戒名に含める文字などを相談することもあります。

- お布施の準備: 戒名授与には、お布施が必要です。お寺に確認し、適切な金額を準備しましょう。お布施は、感謝の気持ちを込めて渡します。

- 戒名の授与: お寺から戒名が授与されます。戒名は、位牌に記され、故人の霊を祀る際に使用されます。

- 法要の準備: 四十九日法要や、納骨に向けて準備を進めます。お寺と相談し、法要の日程や内容を決めましょう。

戒名授与の流れを理解し、スムーズに手続きを進めましょう。お寺とのコミュニケーションを密にし、故人を心から供養することが大切です。

4. 費用と手続き

4-1. 戒名にかかる費用(お布施)

戒名を授与してもらう際には、お寺にお布施を納めるのが一般的です。お布施の金額は、お寺や地域、故人の生前の信仰心や社会的地位などによって異なります。明確な金額が定められているわけではありませんが、一つの目安として、3万円〜10万円程度が一般的です。ただし、これはあくまで目安であり、状況に応じて増減することがあります。事前に菩提寺に相談し、適切な金額を確認することが大切です。

お布施の他に、お車代や御膳料が必要になる場合もあります。お車代は、お寺の僧侶に交通費として渡すもので、5,000円〜1万円程度が目安です。御膳料は、法要後の食事に参加しない僧侶に渡すもので、5,000円〜2万円程度が目安です。これらの費用も、事前に確認しておくと安心です。

お布施を渡す際には、白い無地の封筒または不祝儀袋を使用します。表書きは「お布施」または「御布施」とし、薄墨の筆記具で名前を記載します。渡す際は、袱紗(ふくさ)に包んで持参し、お盆の上に置いて渡すのが礼儀です。

4-2. 位牌の費用

位牌の費用は、位牌の種類や材質、サイズ、装飾などによって大きく異なります。白木位牌は比較的安価で、数百円から数千円程度で購入できます。本位牌は、材質やデザインによって価格が異なり、数万円から数十万円するものまであります。一般的に、木製の位牌は比較的安価で、漆塗りや唐木位牌は高価になる傾向があります。また、位牌のサイズが大きくなると、費用も高くなる傾向があります。

位牌を購入する際には、予算に合わせて、材質やデザイン、サイズなどを選びましょう。仏具店では、様々な種類の位牌が販売されており、店員に相談しながら選ぶことができます。最近では、インターネット通販でも位牌を購入できますが、実物を見ることができないため、注意が必要です。位牌の購入費用には、戒名彫刻料が含まれている場合と、別途料金がかかる場合があります。事前に確認しておきましょう。

4-3. 四十九日法要と納骨

四十九日法要は、故人が亡くなってから49日目に行われる重要な法要です。この日をもって、故人の霊が極楽浄土へ行けると考えられています。四十九日法要では、僧侶による読経や、親族による焼香が行われます。法要後には、会食の席が設けられるのが一般的です。四十九日法要には、お布施や御膳料、お供え物などの費用がかかります。お布施の金額は、3万円〜5万円程度が目安です。御膳料は、僧侶が会食に参加しない場合に、5,000円〜2万円程度を包みます。お供え物は、故人の好物や、季節の果物などを用意します。

納骨は、四十九日法要と一緒に行われることもありますし、後日改めて行われることもあります。納骨の際には、お墓に遺骨を納め、納骨法要を行います。納骨法要では、僧侶による読経や、親族による焼香が行われます。納骨にかかる費用は、墓石の状況や、石材店への費用などによって異なります。納骨法要のお布施は、1万円〜5万円程度が目安です。納骨後には、お墓参りをして、故人の冥福を祈りましょう。

四十九日法要や納骨は、故人の霊を弔う上で、大切な行事です。事前に費用や準備について確認し、故人を心から供養しましょう。

5. よくある質問

多くの方が戒名や位牌に関して様々な疑問を持っていることでしょう。ここでは、よくある質問とその回答をまとめました。疑問を解消し、故人の供養への不安を軽減する一助としていただければ幸いです。

戒名は必ず必要?

戒名は、故人が仏門に入ったことを示すものであり、必ずしも必須ではありません。しかし、多くの宗派では、戒名があることで、故人が極楽浄土へ行けると考えられています。また、戒名がない場合でも、霊号や法号を授かることは可能です。戒名の必要性については、ご自身の宗派の考え方や、故人の生前の意思などを考慮して決定しましょう。

戒名の文字数に決まりはある?

戒名の文字数に、厳格な決まりはありません。一般的には、院号、道号、戒名、位号を合わせて、数文字から十数文字程度になることが多いです。文字数は、宗派や故人の生前の行いなどによって異なり、文字数が多いほど良いというわけではありません。大切なのは、故人の霊を弔う気持ちです。

位牌の材質は何が良い?

位牌の材質に、決まったものはありません。故人のイメージや、仏壇の雰囲気に合わせて選びましょう。木製、漆塗り、唐木位牌など、様々な種類があります。木製の位牌は、故人の温かみを感じさせることができます。漆塗りの位牌は、高級感があり、美しく輝きます。唐木位牌は、耐久性に優れ、長く使用できます。材質を選ぶ際には、価格やデザインも考慮し、故人にふさわしいものを選びましょう。

戒名と俗名の関係は?

戒名は、故人が仏門に入った際に授けられるもので、生前の名前(俗名)とは異なります。戒名は、故人が仏様の弟子となったことを示し、あの世での名前となります。位牌には、戒名と俗名の両方が記されます。これは、故人の生前の姿と、仏弟子としての姿を両方供養するためです。

宗派が分からない場合は?

ご自身の宗派が分からない場合は、まずご両親や親族に確認してみましょう。それでも分からない場合は、菩提寺に相談するか、お墓に刻まれている文字などを参考にすることができます。また、インターネット検索で宗派を調べることも可能です。宗派が分からない場合でも、お寺の僧侶や仏具店に相談すれば、適切なアドバイスを受けることができます。

無料資料請求

無料資料請求