2025年1月1日

お供え餅と鏡餅の違いを徹底解説!意味、飾り方、由来まで

お正月に欠かせない「お供え餅」と「鏡餅」。どちらも縁起の良いものとして、神様への感謝の気持ちを込めて飾られます。しかし、実はこの2つには違いがあることをご存知ですか?この記事では、お供え餅と鏡餅の違い、それぞれに込められた意味、飾り方、そして由来について詳しく解説します。正月飾りとして、あるいはご先祖様への供え物として、お供え餅や鏡餅を飾る方も多いでしょう。この記事を読めば、お供え餅と鏡餅の違いが理解でき、より深く、そして気持ちのこもった飾り方ができるようになるはずです。

お供え餅と鏡餅の違い:名称と意味

お供え餅と鏡餅はどちらも、お正月に欠かせない縁起物として、神様への感謝の気持ちを表すために飾られます。しかし、それぞれの名称や意味には、明確な違いがあります。

お供え餅:神様への感謝を込めて

お供え餅は、その名の通り、神様へのお供えとして用いられる餅のことです。神様への感謝の気持ち、そして新しい年の豊作や無病息災を願って、神棚や仏壇に供えられます。お供え餅は、通常、白く丸い餅が使われ、シンプルながらも神聖な意味合いが込められています。

鏡餅:年神様をお迎えする象徴

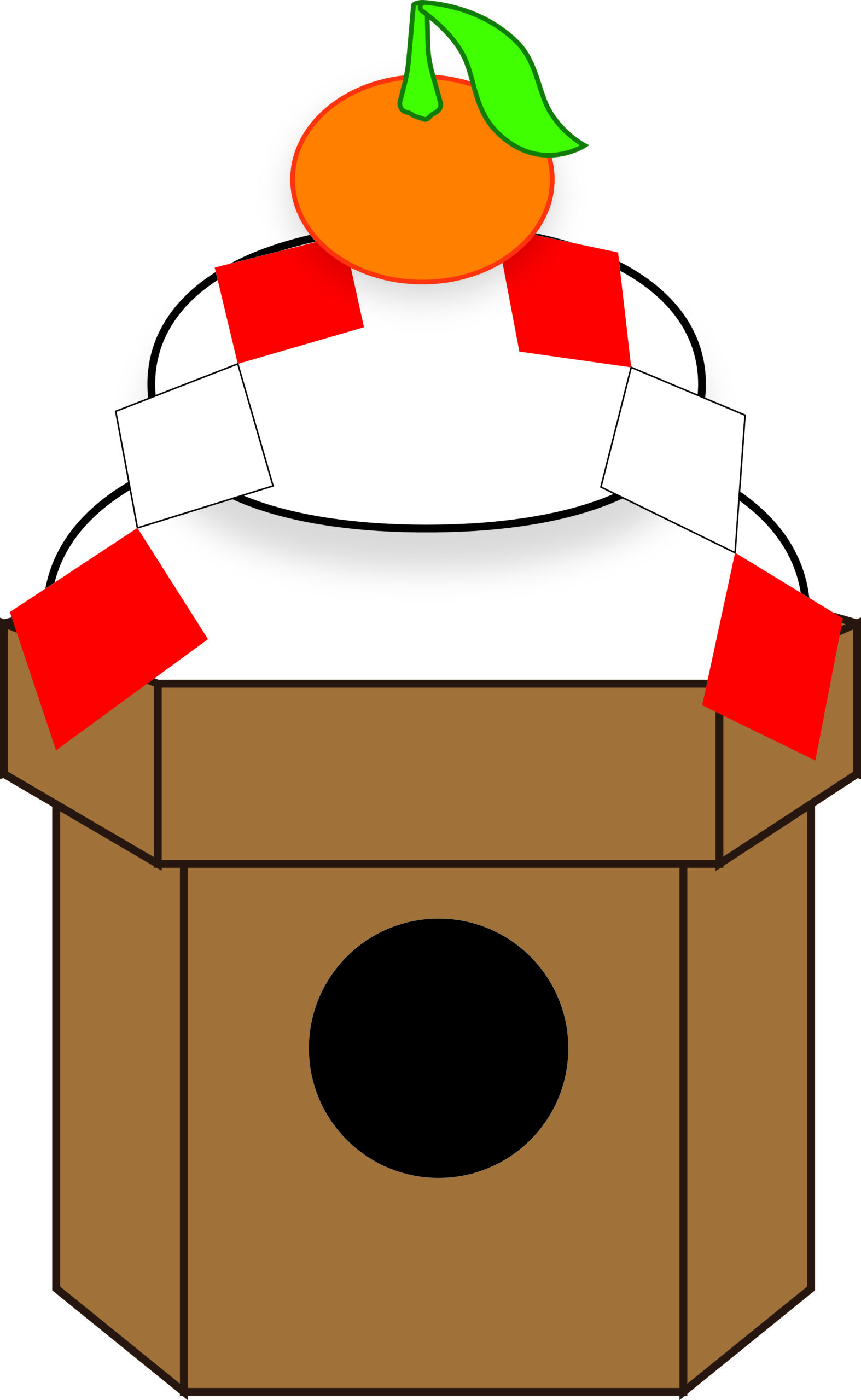

一方、鏡餅は、年神様をお迎えするための象徴として飾られます。鏡餅は、円盤状の餅を2つ重ね、その上に橙やユズなどの柑橘類を載せたものです。上の餅は「鏡」を表し、年神様が宿る鏡として、下の餅は「御供え」を表します。鏡餅は、家の床の間や玄関などに飾り、年神様をお迎えし、家族の繁栄と幸福を祈ります。

お供え餅と鏡餅の飾り方:場所とマナー

お供え餅と鏡餅は、どちらも神様への感謝の気持ちを表す大切な正月飾りですが、飾り方にもそれぞれ意味やマナーがあります。正しく飾り、新年を気持ちよく迎えましょう。

お供え餅の飾り方:仏壇や神棚に

お供え餅は、神様への感謝の気持ちを表すため、仏壇や神棚に飾ります。お供え餅は、神様への供え物として、神聖な場所である仏壇や神棚に飾ることが大切です。お供え餅を飾る際には、清潔な場所を選び、丁寧に飾り付けましょう。

鏡餅の飾り方:床の間や玄関に

鏡餅は、年神様をお迎えする象徴として、床の間や玄関に飾ります。鏡餅は、年神様をお迎えする象徴として、家の入り口である玄関や、家の象徴である床の間に飾られることが多いです。鏡餅を飾る場所には、神聖な場所であることを意識し、清潔に保ちましょう。

飾り付けの注意点:方位や向き

お供え餅と鏡餅を飾る際には、方位や向きにも注意が必要です。一般的には、お供え餅は南向き、鏡餅は東向きに飾るとされています。これは、太陽の昇る方向である東を、年神様の到来の方角と捉えるからです。方位や向きに迷う場合は、家族や地域の慣習に従うようにしましょう。

お供え餅と鏡餅の歴史と由来:古くからの伝統

お供え餅と鏡餅は、どちらも古くから日本の文化に深く根ざした伝統的な正月飾りです。それぞれに由来や意味が込められており、長い年月を経て人々の生活に寄り添い、新年を祝う大切な文化として受け継がれてきました。

お供え餅の由来:神様への供え物として

お供え餅は、その名の通り、神様への感謝の気持ちを込めて供えられる餅です。古くは、五穀豊穣や家内安全などを祈願するため、神様にお供え物として餅を捧げる風習がありました。この風習は、時代とともに変化し、現在ではお供え餅として、神棚や仏壇に飾られるようになりました。

鏡餅の由来:年神様をお迎えする象徴として

鏡餅は、年神様をお迎えするために飾る餅です。鏡餅は、その形が円形であることから、太陽や月、そして神様の姿を象徴すると考えられています。また、鏡餅は、本来は「御鏡」と呼ばれ、神様の依り代として、神聖な場所である床の間などに飾られました。鏡餅には、年神様を迎え入れ、家内安全や五穀豊穣を祈るという願いが込められています。

お供え餅と鏡餅の選び方と食べ方:美味しくいただく

お供え餅と鏡餅は、神様への感謝の気持ちや、新しい年の願いを込めて飾る縁起物です。せっかく飾るなら、美味しいお餅を選びたいですよね。ここでは、お供え餅と鏡餅を選ぶ際のポイント、そして美味しくいただくための食べ方について解説していきます。

お供え餅の選び方:品質と素材にこだわる

お供え餅は、神様への感謝の気持ちを表すものです。そのため、品質の良いお餅を選ぶことが大切です。特に、

- 材料:国産のもち米を使用しているか、

- 製法:伝統的な製法で作られているか、

- 保存方法:適切な方法で保存されているか

などを確認しましょう。また、

- 賞味期限:なるべく賞味期限が長いものを選ぶ

- 包装:清潔な包装で、保存状態が良いものを選ぶ

などもチェックポイントです。最近は、無添加や有機栽培のもち米を使ったお供え餅も販売されています。こだわりたい方は、そのような商品を選ぶのも良いでしょう。

鏡餅の選び方:大きさや形に注意

鏡餅は、年神様をお迎えする象徴です。そのため、

- 大きさ:家の広さや飾る場所に合わせて、適切な大きさのものを選ぶ

- 形:伝統的な丸餅の形をしているか、

- 重ね方:上下の餅がしっかりと重なっているか

などを確認しましょう。鏡餅には、

- 丸餅:伝統的な形

- 角餅:縁起が良いとされる形

- 重ね餅:重ね方が美しいもの

など、様々な種類があります。好みや飾る場所に合わせて、最適な鏡餅を選びましょう。

お供え餅と鏡餅の食べ方:時期と方法

お供え餅と鏡餅は、神様や年神様への感謝の気持ちを表すものです。そのため、

- 時期:一般的には、鏡開きの1月11日以降に食べる

- 方法:お餅を丁寧に下ろし、雑煮やぜんざいなどにしていただく

など、感謝の気持ちを忘れずに美味しくいただきましょう。

鏡開きは、お餅を割って中の鏡餅を食べる行事です。鏡餅を割る際は、

- 割り方:包丁などで丁寧に割る

- お餅の扱い:感謝の気持ちを込めて、丁寧に取り扱う

など、注意が必要です。鏡餅は、神様や年神様から頂いたものです。感謝の気持ちを忘れずに、美味しくいただきましょう。

お供え餅と鏡餅に関するよくある質問:疑問を解消

お供え餅と鏡餅は、どちらも正月の伝統的な飾り物として親しまれていますが、それぞれに違いがあるため、疑問に思う方も多いのではないでしょうか?ここでは、お供え餅と鏡餅に関するよくある質問をまとめ、疑問を解消していきます。

お供え餅と鏡餅はいつまで飾る?

お供え餅と鏡餅の飾り期間は、地域や家庭によって異なりますが、一般的には「松の内」と呼ばれる期間、つまり1月7日まで飾るのが一般的です。松の内は、年神様がお家に滞在する期間と考えられており、その間は神聖な場として、お供え餅や鏡餅を飾ってお迎えします。ただし、地域によっては1月15日、あるいは旧暦の正月まで飾る場合もあるようです。

お供え餅と鏡餅はどのように処分する?

お供え餅と鏡餅は、神様や年神様への感謝の気持ちを表すものであり、そのまま捨ててしまうのは失礼とされています。そのため、伝統的な方法として、焼いて食べる、あるいは小さく砕いて川や海に流すなどの方法で処分することが推奨されています。近年では、環境保護の観点から、焼いて食べる方法が一般的になってきています。

お供え餅と鏡餅は食べても良い?

お供え餅と鏡餅は、神様や年神様への供え物であり、本来は神聖なものとして扱われ、食べることは控えるのが一般的です。しかし、現代では、お供え餅や鏡餅を食べる風習も広まっており、飾り終えた後は、感謝の気持ちを持って美味しくいただくことも良いでしょう。ただし、お供え餅や鏡餅を食べる場合は、清潔な環境で、丁寧に扱っていただくことを心掛けてください。

まとめ:お供え餅と鏡餅を正しく理解して新年を迎えよう

この記事では、お供え餅と鏡餅の違い、それぞれの意味、飾り方、由来について詳しく解説しました。お供え餅は神様への感謝を込めて、鏡餅は年神様をお迎えする象徴として、古くから人々の暮らしに寄り添ってきたものです。正月に飾るお供え餅と鏡餅は、どちらも縁起の良いものです。それぞれの意味や飾り方を理解することで、より一層、新年への期待感や感謝の気持ちを持って新年を迎えられるのではないでしょうか。この記事が、皆様のお正月準備の参考になれば幸いです。新年が皆様にとって素晴らしい一年になりますように!

お見積・

お見積・